Categorías: Artículos, Juguetes olvidados, Miscelánea cotidiana

Ah, fines de semana de tres días de duración. Sabes bien que, durante los cinco días previos y posteriores, vas a tener que escuchar a toda la caterva de personas que siempre hablan de lo mismo, comentando las consabidas frases tipo «así deberían ser todas las semanas», «el lunes no me esperéis que no vengo», y «hoy es martes pero como si fuera lunes, es un lurtes HA HA HA HA HA HA HA HA HA». ¿Compensa tener que estomagar todo ese sacrificio auditivo a cambio de un día extra que añadir a tu fin de semana? Sin duda compensa, sobre todo si sois como yo, que mis domingos suelen transcurrir como si no existieran puesto que suelo invertirlos con un estado de ánimo similar al que tendría si me hubieran comunicado por teléfono que la cafeína provoca sarampión crónico. Soy una persona altamente vulgar y, como todo el mundo, detesto los domingos, así como los días lluviosos. Tengo una amiga que intentó durante un tiempo reeducar mis percepciones y enseñarme a ver lo bonito que hay en un apacible domingo y en una estrepitosa mañana de tormenta. Según ella, el agua de la lluvia hacía las veces de elemento purificador, arrastrando nuestros males e invitándonos a comenzar de nuevo desde cero. Mi amiga fracasó en su empeño. A mí, el agua de la lluvia que cae en momentos inadecuados me provoca ganas de estrangular bebés de distintas razas con un alambre. Y también sigo odiando los domingos. Y los miércoles. Oh, malditos miércoles.

Sí, los fines de semana de tres días son uno de los motores que mueven al mundo. Hace unas cuantas semanas aconteció un lunes festivo en Zaragoza, consecuencia directa de San Valero, patrón de la ciudad y obispo ilustre que, según se cuenta, mató un dragón a bofetadas. En realidad eso me lo he inventado, pero acabo de leer en Wikipedia que San Valero era tartamudo y me resisto a que el patrón de mi ciudad tenga un historial tan escaso. Un fin de semana de tres días puede invertirse de muchas maneras. Se puede dormir, se puede experimentar con drogas de diseño, se puede preparar una paella, se puede pintar un cuadro al óleo y se puede viajar a la casa del Pirineo.

Mis antepasados más directos poseen una casa en el Pirineo aragonés, por lo menos desde que los vaqueros lavados a la piedra se pusieron de moda por primera vez. Es un bello y tranquilo dúplex situado a las afueras de un famoso municipio pirenaico cuyo nombre rima con «maraca» y también lo haría con «paracaídas», si elimináramos las sílabas «ídas». Esta casa fue adquirida hace varios pares de lustros, e hizo las veces de destino vacacional para largas temporadas durante el mes de julio y fines de semana aislados durante el resto del año. Allí pasé los últimos años de mi infancia, así como los primeros de mi pubertad, cuando mi única problemática consistía en odiar las putas matemáticas y tratar de convencer a mi madre de que debía comprarme más cintas de Queen o mi esófago corría el riesgo de explotar por culpa de una combustión espontánea. El truco del esófago jamás funcionó y, mirándolo en perspectiva, lo cierto es que no tenía ningún fundamento.

Cuando cumplí los catorce años y mis temas de interés evolucionaron drásticamente desde Skeletor y los recreativos hasta el calimocho, las tetillas y Skeletor, la casa del Pirineo comenzó a resultarme sinónimo directo del tedio más absoluto. Allí no tenía amigos, ni grupo de música, ni absolutamente nada que hacer excepto pasear por las calles, respirar aire puro, observar montañas y sentirme miserable por todo ello. Así que dejé de visitarla durante largas temporadas porque, aparte, si mis padres se iban un fin de semana a la Casa mientras yo me quedaba solo en la gran urbe, eso conllevaba dos largos días de total libertad para campar a mis anchas, organizar excitantes fiestas caseras y tocarme las bananas a ritmo de Running Wild. No es que tenga más de una banana, pero no negaréis que la frase suena bastante mejor en plural.

Hasta que, un buen día, mis colegas y yo descubrimos que ya éramos semiviejos, teníamos trabajos, ráfagas de asqueamiento y necesidad de emigrar con cierta frecuencia de nuestras respectivas vidas de semiviejo hacia algún sitio lejano. Alguien recordó en ese momento la existencia de la Casa del Pirineo, y a partir de entonces comenzaron una serie de peregrinaciones en grupo hacia allí, que tenían lugar cada cierto número de meses. No sé exactamente en cuál de esas peregrinaciones ocurrió la transformación pero, en algún momento de uno de esos viajes, la Casa se convirtió en la única vía de escape posible ante esas situaciones en las que estás más harto que un cangrejo dentro del cubo de playa de un niño gordo. Ya sabéis, esos momentos en los que, a pesar de que exteriormente ponéis cara de que no ocurre nada extraordinario, para vuestros adentros estáis pensando que «si tengo que aguantar a mi compañero del curro media hora más, si tengo que madrugar cuando todavía es de noche, salir a la calle y ver la misma farola tan sólo un día más, ME VA A EXPLOTAR LA PUTA CALAVERA EN UN FESTIVAL DE SERPENTINAS ROJAS». La única salida, en esos momentos de desesperación, era empaquetar comida estúpida, tres cajas de galletas, ropa de abrigo, suficiente alcohol para desinfectar las heridas del torso de Cristo, y partir sin perder ni un minuto hacia la Casa del Pirineo.

Probablemente debido al estado mental en el que solemos encontrarnos cuando la llamada de la Casa es totalmente imperativa, inevitable y necesaria, los fines de semana allí suelen ser como pequeños agujeros atemporales durante los cuales nada de lo que allí ocurra importa hasta la llegada del domingo por la tarde a la hora de volver. Allí hemos escuchado psicofonías mientras mandábamos callar a alguien que vomitaba en el sillón de al lado. Hemos aparecido en calzoncillos sin ninguna necesidad de hacerlo en mitad de una zona por la que las familias pasean a sus hijos pequeños. Hemos embadurnado de espuma de afeitar las fauces de alguno de nuestros amigos, que muy a punto estuvo de dejar de serlo, mientras dormía la mona. Hemos experimentado con el hada verde de la absenta y obtenido nefastas consecuencias. Hemos estado a punto de asesinar a uno de esos tíos que trabajan soplando hojas otoñales y apartándolas de la calle con una máquina.

Algunos nos hemos automutilado hasta límites insospechados sin realmente querer hacerlo, rompiendo nuestras cejas al caer al duro suelo o convirtiendo nuestras rodillas en mermelada de tomate por culpa de hacer el imbécil con una rueda de bicicleta. Hemos lanzado a nuestros propios amigos por una empinada calle cuesta abajo, montados en un carro de la compra extraviado. Hemos tenido trifulcas a distancia con novias que se quedaron en la ciudad. Hemos robado sábanas recién lavadas que había colgadas en el tendedero de una casa y, cuatro horas más tarde y a la hora de volver a dormir, las hemos devuelto a su lugar de origen. Incluso una vez estuvimos a punto de organizar la madre de todas las reyertas porque una especie de punkies le dijeron a mi colega Nacho que se parecía a El Puma. Aunque a mí me hizo bastante gracia, sinceramente. Oh, y ¿cómo olvidarlo? En uno de esos viajes hice mi foto favorita de todos los tiempos. Creo que nunca sabré qué es exactamente, ya que sólo recuerdo que era de noche y enfoqué hacia una ventana con el máximo nivel de zoom que permitía mi antigua cámara. Por culpa de ponerme a revisar viejas fotos para recordar esos años, que parecen tan lejanos aunque en realidad no lo sean tanto, he vuelto a encontrar esta horrible foto y esta noche tendré pesadillas. Pero vosotros y vosotras también.

En definitiva, los viajes a la Casa del Pirineo normalmente cumplen su función de lapso separador de épocas, y solíamos volver a nuestras casas con la mente reinicializada a cero y blanca cual pizarra para rotuladores Velleda. En más ocasiones de las que me habría gustado, también conseguía regresar con cierto sentimiento de culpabilidad angustiosa porque, efectivamente, solíamos hacer muchas majaderías que al día siguiente ya no tenían gracia. Pero hey, como decía Johnny Thunders, «born to lose». O algo así.

Durante los últimos años, los viajes a la Casa se han vuelto bastante más espaciados. Algunas de las personas que participaban en los primeros viajes ya no forman parte de nuestras vidas, otras han reencauzado las suyas propias por otros derroteros y es más complicado coincidir con ellas, pero ya sabéis lo que decía Johnny Thunders, «you can’t put your arms around a memory». A veces, Johnny Thunders también decía «get off the phone», que no tiene nada que ver con esta historia. Luego se murió.

No obstante, los periplos hacia la Casa siguen manteniendo el clásico sabor de la desesperación y el agobio acumulado, y franquear el umbral de su puerta principal, tras un par de horas de carretera sinuosa mientras se discute acerca de los gustos musicales del prójimo, todavía transmite una sensación de alivio y tranquilidad que parece susurrarte al oído que, realmente, nada de lo que hagas importará hasta el domingo por la tarde. Espero que siga siendo así durante muchos años más.

La norma no escrita que prohíbe fregar cualquier tipo de plato, cubierto, o utensilio similar hasta cinco minutos antes de tener que irse el domingo suele parecer una buena idea en un principio. No tanto cuando finalmente llega el terrible momento de abrir el grifo y verse en la necesidad de lidiar con fideos pegados en cacerolas, palomitas quemadas, posos de catorce cafés y restos indeterminados que evocan albóndigas. Habitualmente, pocas horas después de aterrizar en la Casa, recorrer de nuevo sus habitaciones, comprobar que todo sigue similar a la última vez, y asentir en silencio con frecuencia, suele comenzar la gran inauguración. La gran inauguración consiste en empezar a comentar tímidamente «qué bueno está este calimocho», para un par de horas más tarde terminar bailando como David Lee Roth en el último vídeo de Van Halen y llamando a chillidos vergonzosos a las vecinas de al lado.

A la hora de salir a tomar algo, este bar lleva varios años siendo una visita obligada, principalmente porque es el único sitio medianamente rock de todo el municipio. Posee un ambiente agradable a la par que ligeramente extraño en ocasiones, como aquella en la que, durante una canción de The Isley Brothers llamada Shout, todo el puñetero bar estaba en absoluta y silenciosa tranquilidad hasta que llegaba el estribillo, durante el cual toda la clientela entraba en una especie de trance eufórico del cual salían abruptamente al llegar de nuevo la estrofa. Realmente llegamos a pensar que se trataba de una cámara oculta para reírse de inocentes extranjeros como nosotros, idea que descartamos cuando la siguiente vez que fuimos ocurrió exactamente lo mismo. Sí, este bar tiene la peculiaridad de pinchar siempre las mismas canciones, incluyendo Paint It Black y Break On Through, así como un DVD de Pink Floyd, otro de AC/DC, la película de Jackass, y unos vídeos de Boney M y de una especie de niño sudamericano predicador que sostiene de forma vehemente que el hombre no proviene del mono. Si nosotros percibimos esta constante repetición de contenidos y sólo frecuentamos el bar alrededor de una vez al año, no alcanzo a imaginar el nivel de saturación de sus parroquianos habituales.

Pero lo que realmente me fascina, y me impide abandonar el bar sin haberlo contemplado en silencio durante al menos cuatro minutos, es el letrero que hay en su fachada exterior. A modo de obituario, se homenajea aquí a los clásicos mártires del rock tipo Janis Joplin o Bon Scott. Por cierto, ¿os habéis fijado en algo? Siempre que muere alguien relacionado con el rock, algún batracio siente la necesidad de comentar que «ahora estará tocando un blues con Jimi Hendrix». Odio esa frase y, además, a estas alturas, el número de personas que estará tocando ese maldito blues será superior al total de músicos de la Orquesta Sinfónica de Viena. Este cartel me parece un perfecto y sobrio tributo a los grandes ídolos del rock, con una salvedad. El batería de Led Zeppelin se apellidaba Bonham, no Vonham! ¿Quién es éste, Juan Von Ham, el barón del jamón? Casi puedo escuchar un corazón haciéndose añicos al gastarse una cifra en metacrilato, ver la obra terminada, y descubrir la errata. ¿O quizá nadie se ha dado cuenta todavía? Personalmente, he cogido tanto aprecio a este cartel que me jodería que corrigieran el nombre. John Vonham es a quien rezo todas las noches antes de tomarme mi vaso de leche tibia con un chorrillo de vodka.

Normalmente, a menos que se trate de la semana más calurosa del verano, a nuestra llegada la Casa está más gélida que la despensa de un iglú. Los radiadores son por desgracia una especie de artilugios eléctricos en los que puedes introducir el prepucio sin quemártelo, y tardan una media de doce días en comenzar a calentar las habitaciones. Así pues, la única manera de sobrevivir a tales circunstancias climatológicas es apilarse en los sofás y ver películas de mierda hasta que sea posible menear el cuerpo por los pasillos sin que se te convierta en estatua de hielo. Las tardes de resaca intensa también suelen transcurrir así, masticando palomitas de microondas y viendo horripilanteces post-apocalípticas o de zombies poco creíbles, hasta que el reloj marca una hora apropiada para comenzar a preparar cubatas de nuevo.

Una tarde invertida en dejar pasar las horas sin ningún tipo de objetivo productivo no estaría completa sin las partidas a consolas que eran populares en 1991. La presencia de una Master System o una Mega Drive es absolutamente imperativa para uno de estos fines de semana y, aunque siempre es reconfortante sacar parecidos a los enemigos con gente que conocemos en juegos cooperativos tipo Altered Beast o Golden Axe, los grandes protagonistas suelen ser juegos del estilo Street Fighter o de deportes con jugadores que se retiraron o incluso murieron hace años, en los que se pueda competir unos contra otros. Hasta que por supuesto, como no sé perder, me voy a la cama entre chillidos y tirando vasos, amenazando con prender fuego a la maleta de la persona que me ganó utilizando a Chun Li con malas artes.

En la foto, y mientras el cielo se iba oscureciendo paulatinamente durante una corta tarde de invierno a finales de enero, veíamos apaciblemente Conan el Destructor y debatíamos acerca de si estaría mejor invitar a cenar a Olivia d’Abo o a la reina Taramis. Finalmente, decretamos que la mejor opción sería Grace Jones, porque está delgadica, debe comer poco y saldría más barato.

Desde que abrieron en la ciudad un restaurante de sushi, y a pesar de que en Zaragoza podemos comer hasta vomitar atunes vivos por una importante fracción del precio que pagamos aquí, jamás podemos resistir la tentación de hacer una visita, pedir un barco lleno de pescados crudos y maldecir durante toda la comida la especie de selección musical estilo chill-out deprimente que acostumbra a sonar. La frase «este sitio estaría mucho mejor si fuera más barato, invitaran a sake y pusieran Mötley Crüe» suele pronunciarse unas dos veces por minuto, pero jamás nos atrevemos a comentárselo a las camareras porque ni ellas, ni la clientela habitual, tienen aspecto de estar ansiosos de comer esuchando a Mötley Crüe, y hey, estamos en una democracia.

En este caso, la clientela inmediatamente adyacente a nuestra mesa era una familia con pinta de poseer más dinero en el banco que el que te darían si tuvieras trece hígados y los vendieras en el mercado negro. Mientras se lamentaban porque en una pastelería les habían vendido un roscón semicongelado y lo dejaban al sol en una silla de la calle (gran estrategia para conservar la nata que luego vas a tener que comerte), uno de los hijos explicaba de principio a fin, y con todo lujo de detalles, un episodio de Los Simpson, mientras su madre no le prestaba la menor atención y consultaba datos desconocidos para nosotros en su móvil. En cierto modo la comprendo. Si yo tuviera un hijo aficionado a relatarme episodios de Los Simpson desde el primer minuto hasta el último, ya lo habría abandonado a su suerte en una gasolinera, para que los clientes que estuvieran repostando disfrutaran escuchando a un jodido niño pesado contando capítulos que todo el mundo ha visto una media de diez veces por año desde que comenzó a emitirse la serie en 1990.

Y para cenar, eso que tenéis ahí. A los más animistas os parecerá la cabeza de un mónstruo sin ojos y con una gran boca que está masticando ratones vivos, pero en realidad es una hamburguesa. Nos habían hablado durante años y años acerca de un místico y recóndito local, en el que preparaban las hamburguesas más grandes e igualmente místicas de todo el sistema solar. Por desgracia, en nuestros anteriores viajes jamás habíamos tenido la destreza suficiente para encontrarlo, quizá porque las indicaciones que teníamos eran demasiado vagas, o quizá porque somos unos putos inútiles. Al fin y al cabo, resultó que el bar en cuestión se encontraba a tres minutos de la Casa, a pie.

A pesar de estar el local bastante lleno de gente, teniendo en cuenta que era domingo por la noche y el día siguiente no era festivo allí, de manera espontánea y por supuesto no deseada nos antepusimos a una muchedumbre que aguardaba, apoyada en la barra y con expresión hambrienta, su turno para pedir al camarero. Ante nuestro asombro, dicho camarero nos comunicó que acabábamos de pedir las dos últimas hamburguesas que quedaban en la cocina. Este bar es célebre por vender, aparte de las hamburguesas de tamaño standard como las que pedimos, otras de diámetro similar al de una rueda de camión, las cuales debes compartir con el resto de tus amigos para poder terminarlas, o ser un maldito tragaldabas sin consideración con tu silueta. Bien, todas las hamburguesas se habían terminado, tanto las grandes como las pequeñas. ¿Podéis creerlo? Nosotros desde luego no, sobre todo cuando quince pares de ojos hambrientos e indignados se posaron en el cuerpo de los dos miserables extranjeros que se habían colado para terminar con las dos últimas hamburguesas de la nevera. Desde aquí, prometo a esas personas que jamás tuvimos la intención de colarnos, fue todo producto de una fatal sucesión de acontecimientos.

Las hamburguesas estaban bastante buenas, todo sea dicho, aunque es complicado comer con la intranquilidad de temer que, cuando salgas por la puerta, una masa de ciudadanos autóctonos del lugar blandiendo antorchas va a introducirte varias azadas por el ano, por traidor. Al cabo de media hora, aparecieron más hamburguesas por arte de magia, lo cual nos llevó a pensar que era el propio camarero el que había tratado de propiciar nuestro linchamiento para conseguir más carne picada y comérsenos después, idea que seguro desecharía al observar de cerca nuestros cuerpos demacrados.

En circunstancias normales, mi estúpida historia que no interesa a nadie terminaría aquí. Pero el Escalón Imaginario no es una circunstancia normal, sino un lugar en el que escribir menos de siete mil palabras es sinónimo de derrota. En realidad yo no quería hablar hoy acerca de barcos de sushi y resacas de absenta, oh no, no creo que seáis capaces de localizar ahora mismo algo más aburrido para leer. Hey bueno, tal vez sí, las etiquetas que hay en las botellas de vinagre son muy aburridas. No, hoy quería hablar sobre otro aspecto de la Casa, un aspecto que siempre está ahí y en el cual sólo se repara de forma tangencial entre preparación de vodka con zumo de naranja y quejido por el frío que hace en las habitaciones.

Ya sabéis, he pasado gran parte de mi vida, incluyendo casi la totalidad de mi infancia, visitando de forma sistemática esa casa, y a medida que han pasado los años han ido apareciendo diversos objetos bajo su techo que encontraron su lugar y no han abandonado jamás, porque nadie se ha atrevido a quitarlos de allí. Cada vez que visito la Casa están ahí, sea 1995 o 2012, observándome, recordándome que, hace muchos años, fui un criajo con pocos problemas y aspiraciones narcisistas. En cada viaje a la Casa, suelo dedicar al menos diez minutos en soledad a pasar lista, a hacer un repaso, a verificar que todos esos cacharros siguen en su lugar, que al menos esa parte de mi vida no ha cambiado en todos estos años. Ninguno de ellos vale un puto pimiento, pero me reconforta verlos de nuevo y, sin duda, si alguien osara en algún momento tirar todos los cacharros viejos a la basura porque, efectivamente, no valen un pimiento, sentiría que con ellos también se había ido al cubo mi corazón. El cual, por cierto, tampoco vale un pimiento. Los viajes no serían lo mismo. Ya sabéis, puedes ir a Londres, comerte un fish & chips con tres litros de cerveza Guinness y luego tener diarreas por abusar, como siempre, pero sin el Big Ben de fondo no sería lo mismo. Este es mi pequeño tributo a…

Observad la fecha de caducidad. Ese bote de Rollitos Cuétara caducó en septiembre de 1991. No obstante, lleva en un armario de la cocina desde que el mundo es mundo. Los Rollitos en cuestión eran una especie de cilindros de barquillo que mis padres devoraban en cantidades descomunales en varios momentos del día. Ignoro si se seguirán fabricando todavía, pero estoy convencido de que Cuétara ha rediseñado su logo al menos cinco veces durante todo ese tiempo. A juzgar por el sonido que emite el bote al ser agitado, contiene algún tipo de objeto sólido en su interior, pero nadie se ha atrevido jamás a abrirlo. Tal vez sea mejor así, tal vez este bote sea una especie de caja de Pandora repostera y, al levantar su tapa, todos los males del universo se extiendan por los cielos, Lucifer reine en el mundo, y nos condene a ducharnos con agua fría durante el resto de la eternidad.

Eso es una campana extractora. Sirve para eliminar los humos de tu cocina cuando estás friendo croquetas, si no deseas que toda tu casa apeste a tasca horrible. De todos los objetos rememorados en este artículo, éste es el que menos probabilidades tiene de ser tirado a la basura porque, ya sabéis, al hacer limpieza de la casa nunca decides tirar la campana extractora. Cuántas obviedades, Sherlock. A nadie en su sano juicio se le ocurriría sentir apego hacia una campana extractora, si no fuera porque dicha campana tiene una historia adjunta.

Mis colegas y yo, hace ya bastantes años, inventamos una especie de chiste imbécil que consistía en un diálogo entre un abuelo que se hacía el ciego y su nieto, el cual transcurría así:

Abuelo: «hijo mío, estoy enfermo, no veo bien, ¿me puedes leer lo que pone aquí?»

Nieto: «Pando, abuelo».

Abuelo: «¿Cómo dices, hijo?»

Nieto: «Abuelo, pone PANDO».

Abuelo: «Pues me la vas chupando».

El diálogo sufría varias mutaciones, que duraron todo el fin de semana, y cada vez era más largo pero, al final, el nieto siempre acababa cayendo en la misma rima. Hey, no me juzguéis, esta es una de esas bromas que sólo hacen gracia cuando estás muy borracho y algunos planetas están alineados.

Una vieja careta de gorila, fabricada en goma. No probé a ponérmela, porque el paso de doscientos años ha provocado que la goma se solidifique, haciendo que la careta adopte forma de kiwi chuchurrío, imposible de despegar sin romperse. De todas formas, no estoy seguro de estar preparado para ponerme una máscara cuya goma en estado de putrefacción puede provocarme un brote de lepra crónica. Creo que mi padre conserva en su mesilla una foto mía de la época, con la careta colocada y en todo su esplendor, se la pediré. No estoy seguro de cómo llegó esta cosa hasta allí, pero supongo que de pequeño era incapaz de viajar sin una máscara de mono en la maleta. Todavía lo soy.

Adhesivas Sport 2 era la secuela de Adhesivas Sport, una colección de cromos realmente aburrida que consistía en logotipos de todo tipo de empresas, desde marcas de coches hasta líneas aéreas. Supongo que data de 1990, o algún año adyacente, ya que España estaba tan contenta de ir a convertirse en sede mundial de las olimpiadas y la expo en 1992 que Adhesivas Sport decidió colocar en cada página un puto cromo de Barcelona ’92 o Sevilla ’92, aunque no tuviera nada que ver en absoluto con el resto de la temática. Como se puede ver en la foto, no dediqué grandes esfuerzos a completar el álbum, el cual tenía algunas fabulosas pegatinas con fondo brillante, aquí llamadas PRISMAMETALIK. Si algún día adquiero superpoderes por comer un yogur en mal estado, me haré llamar Prismametalik. Y me levantaré todos los días a las dos de la tarde.

Estos dos relojes fueron compañeros inseparables de mi muñeca durante una gran cantidad de años. No simultáneamente, claro está. Por desgracia, al de la izquierda se le rompió la hebilla, y el de la derecha al parecer fue masticado por lobos hambrientos. Finalmente, dejé definitivamente de llevar reloj justo antes de mi examen de selectividad, y pasé largos y oscuros años, en los cuales no había teléfonos móviles, guiándome a base de observar las estrellas, preguntar la hora por la calle, o consultarla en cabinas telefónicas. El reloj amarillo, a pesar de ser la definición de lo antiestético, era bastante bueno. El otro, aunque tenía todos esos logotipos de fútbol, waterpolo y natación, era una puta mierda y se estropeó en cuanto le cayó encima una pequeña gota de sudor.

Al observar las místicas estanterías de mi habitación, parte de las cuales aparecen inmortalizadas en esta foto, llenas de libros de la época en la que Jesucristo descubría vello en su pubis, me maravilla descubrir cuánto leía de pequeño y lo poco que lo hago ahora, que leer los botones del ascensor ya me causa una inmensa pereza. Aquí se dan cita todo tipo de obras pertenecientes a colecciones olvidadas, las cuales solía leer durante horas muertas cuando era un niño listo con gafas, soñando que alguna vez yo también escribiría cosas que la gente leería durante horas muertas. A juzgar por el éxito de esta web, probablemente debería haber dedicado todo ese tiempo a jugar al fútbol o a aprender a usar un taladro.

Sin duda, mis favoritos eran los libros del tipo «elige tu propia aventura», en los que cada una o dos páginas se te obligaba a tomar una decisión de entre varias opciones para continuar, pasando a la página correspondiente, en la que solía haber algún final humillante que culminaba con, efectivamente, la palabra «fin». No me puedo creer que llegaran a existir semejantes cientos de colecciones similares a los pioneros del estilo, los clásicos libros de tapa roja. Realmente era una tendencia en boga en aquellos años. La Máquina del Tiempo, Dungeons & Dragons, Planea tu Fuga… incluso Indiana Jones tenía su propia colección tipo «elige tu propia aventura», en la que no encarnabas a Harrison Ford, sino a un niño que le acompañaba. Indiana Jones acataba órdenes de un maldito niño con gorra. No me extraña que este tipo de libros, dada la sobresaturación del mercado, cayera en el olvido poco después.

Data de abril de 1992, pertenecía a mi hermana, y lleva dentro de un cajón veinte años con sus noches y por supuesto todos sus atardeceres. Esta edición de la recientemente desaparecida publicación conocida como Super Pop incluía una serie de contenidos que aún hoy consiguen que me escuezan los globos oculares. Los New Kids On The Block todavía daban sus últimos coletazos por aquel entonces pero, como a esas alturas ya se había publicado absolutamente todo lo publicable acerca de ellos, desde cuál era su franja horaria preferida para defecar hasta qué caño de su nariz era más propenso a congestionarse en caso de constipado, esta vez se tuvo que recurrir a una entrevista de Joe McIntyre con su padre, los cuales eran, al parecer, «dos grandes amigos». Yo también sería un gran amigo de mi hijo si éste tuviera doscientos millones en el banco pero, en cambio, no estoy seguro de si sería capaz de ser amigo de un padre con semejantes cejas.

Alejandro Sanz todavía era ese chico simpático con camiseta y vaqueros que cantaba memeces y tenía una novia secreta, y todos dábamos por hecho que en medio año habría desaparecido completamente del mapa, totalmente desconocedores de que, en 2012, sería un tipo forrado de pasta que gana varios premios latinos cada año y todavía extiende su voz de faringitis por las ondas hertzianas. Terapia Nacional no corrieron la misma suerte, y ellos sí desaparecieron del mapa durante los siguientes seis meses, contra todo pronóstico ya que yo estaba convencido de que su destino era convertirse en los nuevos Rolling Stones. Si añadimos a todo ésto un álbum de fotos de Sergio Dalma cuando era un niño en blanco y negro, pósters de Kirk Cameron, y cincuenta páginas acerca de cuál es la comida favorita de Shannen Doherty y el tío que hacía de Dylan tras un día de rodaje de Sensación de Vivir, creo que no se puede pedir más a una revista mensual. A Shannen Doherty le gusta comer McDonald’s.

Cuando era pequeño, aparte de libros de «elige tu propia aventura», me gustaba leer tebeos. Muchos tebeos. Miles de tebeos. Y un gran porcentaje de ellos han terminado allí en la Casa. Todos estos tebeos se han convertido en la lectura de cuarto de baño predilecta para los inquilinos de la Casa, no tanto porque las aventuras del Profesor Tragacanto ayuden a la evacuación, sino porque la otra única alternativa es leer una entrevista del tío aniñado de los New Kids On The Block con su gran amigo su padre. Estoy fracasando estrepitosamente en mi intento de escribir un párrafo acerca de tebeos viejos porque hey, ya sabéis, no hay mucho que se pueda decir sobre ellos que no se haya dicho ya. Aunque durante las largas horas invertidas en examinar estos viejos ejemplares, he descubierto que muchos de ellos todavía conservan entre sus páginas algunas migas de pan fosilizadas de los bocadillos de jamón que solía comer de pequeño mientras los leía, lo cual significa que dentro de unos años, cuando la tecnología haya avanzado lo suficiente, es posible que sea capaz de clonarme, vivir para siempre y cantar Forever Young de Alphaville por las calles. Forever young, I want to be forever young. Do you really wanna live forever, forever, and ever.

Los reyes magos de quizá 1990 decidieron explotar mi vena artística y me trajeron esta fantástica caja de pinturas variadas llamada Color Party. Y vaya si era una verdadera Fiesta del Color, oh sí señor, observad toda la buena mierda que contenía y contiene: 12 pinturas de madera, 12 crayones o como se llamen en español, 12 ceras, acuarelas, rotuladores, una regla, un sacapuntas, una goma, pinceles, e incluso un extraño tubo de pasta blanca que nunca supe a ciencia cierta para qué servía pero me gustaba observarlo desde una distancia porque dotaba a toda la caja de un aire profesional. Como se puede ver, nunca presté mucha atención a esta caja ya que está casi todo intacto, exceptuando algunos crayons partidos por la mitad que supongo debí destruir en algún momento de rabieta infantil injustificada. Ésto no se debía a que no me gustara explotar mi creatividad pictórica, sino a que todos los contenidos de la caja olían tan bien que me daba pena utilizarlos y gastarlos, por miedo a que ese aroma a taller de pintor viejo alemán desapareciera. Milagrosamente, el olor a pintor viejo loco canoso alemán todavía perdura 22 años después y, aún más milagrosamente, los putos rotuladores aún pintan perfectamente como el primer día. Sospecho que están fabricados con algún componente mágico y es muy posible que, si me como su tinta, viviré para siempre. Do you really want to live forever, forevah, forever young.

Mi familia nunca ha tenido una gran tradición deportiva. Mi familia es probablemente el máximo exponente de la antítesis del deporte, si es que esa frase tiene algún tipo de sentido. Lo más deportivo que se ha llegado a ver en mi casa fue cuando mi padre se compró una pequeña diana para colocar encima de una mesa, con dardos que se debían lanzar sentado en una silla. Aparte de eso, si en las proximidades de alguno de mis familiares más cercanos alguien comienza a pronunciar la palabra «deporte», antes de llegar a la letra «o» no habrá más que una nube de azufre en el lugar donde estaba situado mi familiar.

Por eso, la compra de completos equipos para ir a la nieve allá por 1989, incluyendo anoraks, pantalones, botas, gorros, guantes y gafas, fue una muy mala idea, así como un total despilfarro de dinero. Sobre todo si los anoraks en cuestión disponían de una combinación de colores que la gente con un mínimo de decencia estética habría preferido ser amamantado por murciélagos antes que dejarse ver en público con ellos puestos. El anorak de la foto creo que pertenecía a mi madre o a mi hermana, mientras que yo tenía uno en tonos rojizos ligeramente menos infame. Todos ellos yacen en un armario habiendo sido utilizados una vez.

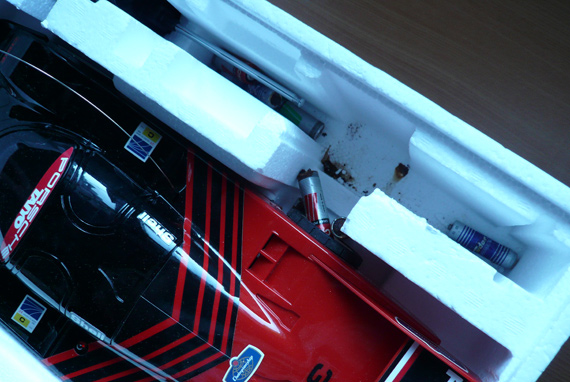

Hace unas semanas repasaba una vieja carta a los Reyes Magos que databa de 1990, en la que pedía a Sus Majestades Orientales un coche teledirigido. Estoy casi convencido de que éste fue el coche en cuestión. Me parece que pasamos esas navidades allí en la Casa, y esa es la explicación de que haya tantos vestigios de regalos navideños. Este Porsche 962 C con Turbo Boost, Turbo Stop, Turbo Alerones, Turbo Turbo, instrucciones en español y capaz de alcanzar 31 kilómetros por hora, era bastante cojonudo y fue mi segundo y último coche teledirigido.

Desafortunadamente, creo recordar que algo extraño ocurrió dentro de sus circuitos, se volvió loco, y comenzó a actuar tal como le salía de sus Turbo Cojones, sin responder a las órdenes que le enviaba desde los mandos. Ante el temor de que el problema fuera a mayores, y mi coche liderara un ejército de coches teledirigidos locos que se adueñara del mundo y esclavizara al ser humano, me vi obligado a sepultarlo dentro de su caja para siempre. Salvé al mundo una vez, lo cual es más de lo que puede decir mucha gente, pero el mundo nunca me lo agradeció y aquí me veis, solo y adicto al Agua de Valencia.

Hoy en día, ya he perdido todos mis ideales y la idea de sucumbir ante una legión de coches teledirigidos fuera de control no me parece tan mala al fin y al cabo, pero por desgracia no me atrevo a tocar el coche y reactivarlo, ya que el interior de su caja es un horripilante cementerio de pilas caducadas, herrumbre roñosa y peligrosas filtraciones radiactivas provenientes de baterías ancestrales. Ya sabéis, sacar las pilas gastadas de los aparatos electrónicos era considerado un deporte por mi familia, y por eso nunca lo hacíamos.

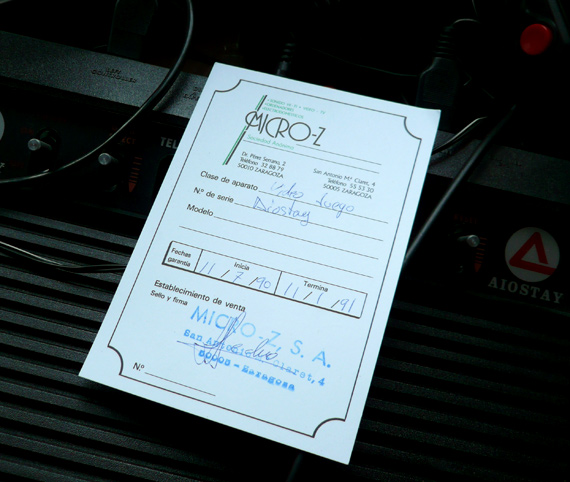

Mi madre me compró esta consola porque era bastante barata y para que tuviera algo con lo que entretenerme durante las estancias en la Casa mientras trataba de hacer amigos autóctonos del lugar. Y porque amenacé con cortarme las venas con las aristas de la mesa de la cocina si no me la compraba. Tal vez no os suene la marca, Aiostay, ya que no se trataba más que de un vil clon de la famosa Atari 2600. Siempre deseé que los fabricantes, ya puestos a bautizar a su consola con una marca estúpida que sonara a algo chinesco, podrían haber intercambiado la posición de las dos últimas letras para así llamarla AIOSTYA, que suena mucho más guay y de hecho es lo que sueles chillar cuando te matan en videojuegos. Pero la vida nunca acostumbra a ser como nosotros desearíamos que fuera.

Dejando de lado valor sentimental, nostalgia, valor histórico, principios coleccionistas, y respeto por los clásicos pioneros del entretenimiento, lo cierto es que, en esencia, los juegos de la Atari 2600 eran un poco mierdas. Sobre todo para un niño de los ochenta como yo, que ya había conocido las maravillas electrónicas de los ocho bits de Sega y Nintendo. Aún así, nada de eso me impidió dedicar mis horas muertas a los 32 juegos que venían dentro de la consola, con sus píxels de tamaño bíblico y sus efectos de sonido hipnóticos, incluyendo un desconcertante juego de Superman en el que jamás supe qué cojones había que hacer aparte de volar por pantallas interminables y coger a gente en brazos.

Durante los viajes más recientes a la Casa ya no jugamos mucho con la consola Aiostay ya que hemos dado finalmente el salto a los 16 bits, pero hay algo que necesito hacer al menos una vez por viaje, y normalmente nada más llegar, antes incluso de quitarme la bufanda. Necesito ver a ese niño, completamente fuera de sus cabales y excitado con unos juegos de mierda que a mí me dejaban bastante frío. No importa cuál sea la magnitud de mis problemas en mi vida cotidiana, no importa que llegue a la Casa pensando que ya nada tiene sentido en nuestras existencias. En cuanto veo a ese niño exaltado, mi alma se siente bien otra vez.

Luego compruebo que la garantía caducó en 1991 y me pongo triste de nuevo.

Hablando de consolas, aquí tenemos la famosa Nintendo Entertainment System de 8 bits. Sólo la caja, puesto que vendí la consola y todos los juegos a un tío extraño de mi clase en 1996 para poder pagarme el tabaco y los calimochos. Ignoro de dónde sacó tanto dinero un adolescente de dieciséis años para pagarme, pero ese no era realmente mi problema. La compré de segunda mano alrededor de 1991 a unos tipos que la habían cuidado como si dentro de ella reposaran las cenizas de Jesucristo, y es por ello que la caja está en un estado tan perfectamente impecable. Inifinitamente revalorizada hoy en día, cuando se pagan cantidades ridículas por cualquier cosa que huela a «ai la nintendo q wai q retro alaaa me nkantaba el mariooo y el tetriss», mi pasaporte a la riqueza inmediata es tan simple como localizar una consola y dos mandos sueltos, meterlos en mi caja, y vender el lote en eBay.

¿Queréis saber qué se emitía en la primera cadena de Televisión Española en la semana del 16 de junio de 1991? La «Fiesta del Verano» con Montserrat Caballé y Ana Belén.

Ok, olvidemos eso. Lo realmente importante de esta revista arcaica de la programación es descubrir que el tío de Duncan Dhu que no era Mikel Erentxun se pintaba la rayica de ojos, y jamás me había percatado de ese detalle hasta ahora. Con la excepción de Los Inhumanos, no soy capaz de imaginar otro grupo español de la época al que le quedara menos apropiado el eyeliner. ¿Qué pretendían, ser los Sisters of Mercy españoles?

Moto Dakar OH DIOS. Mi juguete favorito durante cientos de lunas, tuve que colocarlo encima de esa apropiada barandilla para fotografiarlo porque tiene un tamaño realmente enorme. Se trataba de un manillar de moto con el que podías controlar al pequeño hombrecico con casco que circulaba por el rally más jodidamente corto de la historia de los Rallyes, o Rallys, o Rallyieys, o como sea. Supuestamente, debías dar por hecho que tal hombrecico eras tú mismo, y que contemplabas toda la escena desde un viaje astral espontáneo, o al menos esa fue siempre mi interpretación. De cualquier manera, la moto comenzaba a moverse mediante extraños imanes al accionar la llave de contacto, el cuentarrevoluciones se meneaba, y la parte derecha del manillar aceleraba y desaceleraba. Lo tenía todo, me encantaba, y mis viajes astrales desde entonces han sido todos un asco.

El niño entusiasmado de la foto me da la impresión de que es un poco demasiado mayor para adquirir semejante nivel de estimulación con este juguete. Seguramente yo también ponía esa cara de placer cuando utilizaba Moto Dakar, pero era más pequeño y a su edad mis intereses ya iban destinados a perder la virginidad, y no a evitar chocar contra unas jodidas palmeritas de plástico.

De nuevo, me temo que será imposible revivir la emoción de Moto Dakar en un futuro cercano, porque su compartimento de pilas contiene otro horror que no me atrevería a tocar ni con una rama de sequoia.

Un radiocassette vintage es siempre motivo de celebración, y más cuando éste pertenece ya a la era digital, como bien orgullosamente rezan sus dos altavoces. Un buen día, la ruleta del volumen comenzó a sonar como si tres personas estuvieran caminando sobre kilos de hojarasca en una tarde amarillenta de otoño, y si tratabas de grabar un compact disc en una cinta se oía de fondo un zumbido similar a cuando hace mucho viento, se filtra por las ventanas, se te enfrían los pies en la cama, y te levantas de mal humor. Aún así, este radiocassette me recuerda a mis inicios como jevarra, cuando escuchaba a Heavens Gate y Blind Guardian a toda ostia sin importarme el bienestar de los vecinos, y sólo por eso merece una posición en este pequeño ranking.

Por si los más jóvenes del lugar no lo saben, aclararé que nosotros los ancianos, cuando no éramos tan jodidamente ancianos, aparte de con palos y piedras también jugábamos con unos pequeños aparatos con pantalla de cristal líquido llamados «maquinicas». De todas las marcas y modelos existentes, las Game & Watch de Nintendo solían estar consideradas como el buque insignia de esta tendencia, inconcebible hoy en día en este mundo tan avanzado tecnológicamente. A pesar de tener dos pantallas, ser muy original y abrirse de forma horizontal en lugar de vertical como era más habitual, la maquinica de Mario Bros no me gustaba. Fue un regalo de cumpleaños de mis padres para mi hermana, pero a mí no me gustaba y me puse de mal humor. No estoy seguro de qué lógica me llevaba a creerme con derecho a seleccionar a mi gusto los regalos dirigidos a mi hermana, pero el caso es que Mario Bros me daba por el culo y lo demostré emborronando al propio Mario en la caja de cartón con Tipp-Ex. Fue probablemente mi primer acto de rebeldía.

A los pocos días ya me gustaba la maquinica de Mario Bros porque el juego estaba bastante bien, todo había vuelto a la paz de nuevo, pero el mal ya estaba hecho y era irreparable, ya que la caja había sido arruinada para siempre. Tengo la maquinica en cuestión aquí conmigo dentro de un cajón en perfecto estado y ¿sabéis cómo se cotizan las maquinicas Game & Watch con caja y en perfecto estado hoy en día en eBay? Se cotizan realmente bien y la gente paga cantidades equivalentes a pequeños riñones. PERO NO SI LA MALDITA CAJA TIENE A MARIO EMBORRONADO CON TIPP-EX. Mi yo pequeño destruyó en una rabieta estúpida las posibilidades de que mi yo grande consiguiera dinero fácil, confirmando la triste teoría de que nunca puedes fiarte ni de ti mismo.

Y, por supuesto, el cómplice del delito, el bote de Tipp-Ex. Claro está, completamente reseco, fosilizado y con el pincelillo similar a un moco mañanero después de una noche de dormir boca arriba y soñar cosas raras. Odio este bote de Tipp-Ex, con su antiguo diseño que dejó de utilizarse hace décadas, porque jamás sirvió para corregir cosas útiles sino que su única función consistió en embadurnar al pobre Mario. A veces siento deseos de prenderle fuego a modo de rito purificador, pero siempre me da pena la persona que sirvió de modelo para la ilustración de la etiqueta, porque me gusta la gente con manos estilizadas. Una mano estilizada es sinónimo de un corazón puro.

Me gustan los monos, y me gusta este mono. No me gustaría reencarnarme en mono, pero me gustan los monos. Sobre todo si no se atreven a tocarme, porque me da la impresión de que los monos son muy cerdos, valga la paradoja. Frases como esa son claros ejemplos del límite al que puede llegar una persona cuando se ve forzada a escribir un párrafo acerca de un mono de peluche. Pero éste no es un mono cualquiera, realmente. A modo de tacto rectal exagerado, puedes introducirle el brazo por dentro del cuerpo y manejar así su cabeza e incluso mover su boca. Si le aprietas los labios, emite un sonido similar a cuando pisoteas un jilguiero por accidente. Y, si todo eso fuera poco, el mono tiene unos largos brazos con velcro en las manos para abrazarte de manera efusiva. Bien pensado, realmente sí que me gustaría reencarnarme en mono. Así podría vivir el resto de los días de mi nueva vida abrazado a este mono, sin correr el peligro de parecer un anormal.

Petete tenía un libro, el Libro Gordo de Petete, el cual se publicaba en interminables fascículos. Petete era un pingüino argentino que protagonizaba una serie durante los años setenta y ochenta, y creo que también se editó una revista en su honor. Petete era muy listo, probablemente mucho más que tú y que yo, juntos. Es fácil conocer datos acerca de Petete, pero sinceramente no tengo ningún recuerdo en absoluto relacionado con este muñeco. Tan sólo sé que siempre ha estado ahí, en su rincón del armario, observándome con sus ojos felices. Mi única esperanza es que perteneciera a mi hermana porque, si no fue así, la otra opción posible es que fuera el juguete de algún niño sobre cuya tumba se edificó la Casa, y pensar en eso me da miedo por las noches.

En el sótano de la Casa se esconden nuestros últimos protagonistas. Tuve un monopatín, pero no recuerdo haber conseguido grandes cosas con él excepto subirme encima, quedarme quieto en la calle y poner poses gesticulando con los brazos como si estuviera haciendo algo importante. Con esto quiero decir que no era uno de esos críos temerarios, amantes de la velocidad, que de repente pasan junto a ti por la acera saltando bordillos imposibles. Nah, ¿para qué tanto riesgo? Yo era más feliz colocándole pegatinas y, si no, observad esos iconos de la transición entre la década de los ochenta y la de los noventa: un Toi y unas caras de Acid House. He prohibido expresamente a cualquier ser vivo tocar este monopatín porque podría destruir la espesa acumulación de polvo que lo recubre. De la misma manera que los sedimentos marinos llegan a crear formaciones rocosas, estoy seguro de que, si comenzáramos a retirar capa por capa todo el polvo de esta tabla, en la primera de todas se encontrarían partículas que datarían de 1768.

Nunca llegué a saber exactamente qué representaba el dibujo que tiene en su parte inferior. Cada vez que trataba de descifrarlo me entraban mareos y un intenso dolor de cabeza, y de hecho todavía no sé qué es ese festival de rayujos y colores. Podría ser un payaso, pero también una escena de la guerra civil. Gracias a dios, la pegatina de natación es más simple de entender por mi no menos simple mente.

¡Tres objetos en una foto! Si hubiera hecho este tipo de fotos desde el principio, habríamos terminado con esta pesadilla de artículo hace varias horas, y todas nuestras vidas serían mucho más felices. Bien, ¿qué tenemos aquí? Un futbolín y un billar, ambos fabulosos regalos navideños muchas décadas atrás, que terminaron desembocando en el sótano de la Casa por avatares del destino. Aquí, protagonizaron más de un torneo etílico durante nuestros viajes de años recientes.

Y, por último, mi vieja bicicleta, completa con todos sus accesorios, incluyendo pegatinas, dinamo, y foco trasero, de cuando todavía sabía montar en bicicleta. Sí, esa creencia habitual de que montar en bicicleta jamás se olvida no es más que una falacia, ya que hoy en día no sé montar en bicicleta, y la última vez que lo intenté me llevé unas cuantas partículas de ladrillo engarzadas en mi encía.

Quizá tenga algo que ver con la experiencia traumática que sufrí con esta misma bicicleta hace muchos años. Cierto día, traté de subir una rampa de garaje tan empinada, que me quedé sin fuerzas a mitad y comencé a descender todo el recorrido que había avanzado hacia atrás, concluyendo todo el proceso en la mayor ostia que me he dado en mi vida, con el agravante añadido de que reconocer la evidencia de lo que había ocurrido resultaba muy humillante. Desde aquel día, observo a las bicicletas con recelo, como si de enviadas de Satán se tratara.

Si habéis conseguido leer hasta este punto sin sufrir un derrame cerebral, necesito que sepáis que os quiero más que a algunos de mis familiares lejanos, y merecéis que os deje en herencia vuestro objeto favorito de los reseñados aquí hoy. Esto ha sido un pequeño homenaje a mi pasado, y a un lugar y una serie de cosas inanimadas que nunca cambian de posición, y gracias a las cuales soy capaz de recordar algunas partes de lo que algún día fui, partes que en muchas ocasiones temo que hayan desaparecido para siempre. Pero también es un homenaje a vosotros y vosotras, a esos lugares y esos objetos que seguro tenéis en algún sitio, quizá en una casa del Pirineo, quizá donde solía vivir algún familiar, o quizá incluso dentro de un pequeño cajón. Objetos que nos tratan de decir que para ellos la vida no ha cambiado de manera tan dramática como lo han hecho las nuestras, y no comprenden por qué ya no es importante una caja de pinturas, ni un anorak horrible, ni una consola de 8 bits, ni una puta máscara de mono.

Starman82 dijo, el 27 de febrero de 2012 a las 11:25 pm...

Joodeerrr… este artículo he de leerlo con detenimiento…. Moto Dakar… guau….

Responder!

Starman82 dijo, el 28 de febrero de 2012 a las 1:38 am...

Gran artículo, me ha molado hasta el extremo de pedirte que me invites la próxima vez que vayas al dúplex con tus amigos para olvidar durante 3-4 días los agravios de la cotidianeidad. ¿ Qué más puedo decir que no dijese ya sobre tus regalos navideños que describiste algunos artículos atrás ? Bueno, puedo decir que estaría dispuesto a comprarte ese Porsche de Taiyo si pudieses comprobar su funcionamiento, o el de «Moto Dakar»….

La foto en la que llevas el bello anorak, fijándome en tus zapatillas, me ha hecho recordar las que yo llevaba en 1º de BUP, que fueron las primeras «guays» que me compré por mi cuenta: unas John Smith de esas de jugar a baloncesto -nunca supe jugar- súper guapas, muy aparatosas y de color negro con el logo y los detalles en color naranja, con velcro para ajustarse y de las cuales no logro hallar vestigio ni foto alguna en internet; quizá puedas ayudarme. Desde luego me encantaría volver a encontrar ese modelo y comprarlas, si estuviesen en buen estado.

Y oh, me encanta lo que dice el artículo ese sobre Luke Perry acerca de Shannen Doherty, ese espécimen monstruoso de ser humano: «siempre encarga sus comidas diarias al MCDONNALS». Me encantan los becarios mal pagados redactando en revistas de tirada nacional.

Responder!

micki responde el 4/3/2012 a las 6:41 pm

hum… no estoy seguro de que invitarte a la Casa del Pirineo sea una buena idea sin consecuencias derivadas… me temo que cierto coche teledirigido y cierto juego de motos con un niño excitado en la caja desaparecerían para siempre por arte de magia 😀

lo que escribí acerca de que el coche Taiyo se volvió loco era más o menos cierto. si no recuerdo mal, llegó un momento en el que, si desde el mando le ordenabas que avanzara hacia delante, el coche iba hacia atrás, y si le decías que girara, se quedaba quieto emitiendo sonidos que parecían voces del más allá. si a eso le añadimos 45 años metido dentro de una caja con antiguas pilas que rezuman radiactividad, no sé si funcionará muy bien… el Moto Dakar funcionaba perfectamente, pero sus pilas tienen aún peor pinta. no me atrevo a tocarlas, tienen aspecto de explotar al menor contacto con la piel humana, y destruir medio pueblo con su onda expansiva.

soy un auténtico obseso de las zapatillacas deportivas de bota, y he tenido tantas durante mi vida que, si mi madre no las hubiera ido tirando a escondidas, podría montar un auténtico museo con olor a pies. cuanto más aparatosas, mejor. y cuanto más enorme la lengüeta, mejor. mis marcas favoritas son Reebok, L.A. Gear y Converse, pero de John Smith no tengo mucha idea, por desgracia, así que me temo que no podré ayudarte mucho. las de la foto son unas Reebok The Pump, esas que tenían una cámara de aire que se hinchaba con un botón y no servía para absolutamente nada, excepto para hinchar y deshinchar ad infinitum cuando te aburres en clase o en el curro. son una reedición de 2004 de un modelo clásico de no sé qué año. me costó bastante encontrarlas, pero hoy en día las zapatillas de bota vuelven a ser trendy y ya no es necesario verte envuelto en una odisea para encontrar algunas que te molen 🙂

Responder!

micki responde el 4/3/2012 a las 6:52 pm

jaja, también me fijé en lo de MCDONNALS! me imagino que el pobre tío que lo estuviera redactando diría «ostias, cómo se escribe eso? bah, lo dejo así y seguro que pasa desapercibido si está mal escrito». inocente de él, no era consciente de que su error iba a ser detectado y ridiculizado por 3 personas en el año 2012!

de todas formas, me da en la nariz que todos esos artículos eran realmente falsos y una forma fácil de rellenar 30 páginas de una revista. en ninguno se contaba nada interesante aparte de que todos los actores de la serie eran chicos muy sanos, muy profesionales, muy involucrados con sus respectivos papeles, muy generosos con sus fans y con todo el equipo, incluyendo los cámaras y la señora de la limpieza y, en general, unos chicos humildes de un pequeño pueblo de Wisconsin a los que la fama no se les ha subido a la cabeza, y siguen disfrutando de una buena partida de billar y una soda con sus amigos de toda la vida.

venga no me jodas. por alguna razón, me imagino a Luke Perry borracho como un tocino, riéndose a carcajadas con Jason Priestley de las fans gordas horribles que les mandaban fotos y cartas escritas con bolígrafo rosa en las que escribían «I love you Dylan».

Responder!

Starman82 responde el 5/3/2012 a las 12:28 am

Ja ja, puede que se inventasen todo lo de la revista, sí… pero no sé por qué, yo creo que lo de Shannen EXIGIENDO comida del McDonald´s todos los días, distinguiéndose del resto del reparto, y poniéndose insoportable si no la conseguía, debe ser cierto… tiene pinta de niñata malcriada.

Responder!

Ana dijo, el 2 de marzo de 2012 a las 10:17 pm...

Si tienes paciencia, el tippex se puede quitar raspándolo.

Responder!

micki responde el 4/3/2012 a las 6:30 pm

no me digas? incluso un Tipp-Ex que lleva pegado en ese cartón algo así como 24 años? con un cutter y tal, o directamente con la uña? lo cierto es que sí que soy bastante paciente, aunque llega un punto en el que pierdo toda la paciencia de golpe y tengo miedo de dejar la caja como si hubiera pasado una noche dentro del comedero de un perro loco.

Responder!

Ana responde el 6/3/2012 a las 1:34 am

En verdad el tipex se va con acetona de toda la vida, pero como estará más seco que el ojo de un tuerto, ráspalo con una espátula pequeñica. Con un cuter no, que te cargas el cartón.

No quiero parecer repelente, es que el año pasado estudiaba restauración y es deformación profesional xD

Responder!

micki responde el 6/3/2012 a las 3:29 pm

nada de repelencias, te agradezco la ayuda! realmente nunca me había planteado si el Tipp-Ex podía llegar a ser quitado, me daba la impresión de que me iba a quedar con Mario pintarrajeado durante el resto de mis días. no tengo espátulas pequeñicas (de hecho no tengo espátulas de ningún tipo y es posible que jamás haya tocado una), pero trataré de conseguirla y probaré a raspar en mi próximo viaje a la Casa (que puede perfectamente tener lugar en julio de 2013).

:yeah:

Responder!

Josele dijo, el 6 de marzo de 2012 a las 8:22 pm...

Micki! Cuántos eones sin visitar esta página tuya, y aún así, me congratula saber que no ha cambiado un ápice y que su espíritu intrascendental sigue siendo el mismo.

Me han gustado mucho mucho todos y cada uno de los artículos aquí presentados, sobre todo me he encandilado con los abrigos noventeros estilo Príncipe de Bel-Air. Cuánto pides por ellos? mi talla es la L 😉

Por cierto, Silicio sigue en pie? seguís emitiendo o vuestro estudio ha sido engullido por alguna entidad primigenia lovecraftiana o algo?

Responder!

micki responde el 7/3/2012 a las 12:35 am

ostras, el hijo pródigo! por qué me abandonaste? con tu marcha, redujiste el número de lectores de esta web a un total de UNO! 😀

es broma, espero que todo vaya guay y que la felicidad y el calimocho reinen dondequiera que estés.

los abrigos en realidad son pre-década de los noventa, yo los dataría de concretamente 1989. cuál te mola más? tengo el mismo de la foto pero con los colores invertidos, o sea, menos rosa y más azulete, o sea, más masculino. tengo una foto que muestra los dos juntos, pero no puedo enseñarla porque a la gente que los lleva puestos quizá no le haría mucha gracia aparecer en internéz de esa guisa (aunque tal vez la incluya como hipervínculo escondido en una letra de las setenta mil de las que consta este artículo). :yeah:

Silicio en la Sala sigue en pie! no sólo eso, sino que nos han ascendido del piso 15 al 16, en un estudio hyper-moderno, con moqueta, y muy cerca de la pared de los vinilos! eso sí, la secretaria sigue sin tenernos el café preparado. ahora tenemos una web rancia y todo, con programas en diferido 🙂

Responder!

Josele responde el 8/3/2012 a las 8:32 am

Lo cierto es que el abrigo azulete me llama poderosamente. Igual si a esas personas les pixelas la cara dará igual que me las pases de estrangis o qué?

Seguís en pie? pues esta semana me subo al tren silícico!!

Qué tal tu carrera de rockstar? Vendreis a las Baleares algún día a tocar?

Responder!

micki responde el 8/3/2012 a las 1:31 pm

la verdad es que en cierto modo molan bastante. y además deben abrigar y todo. aparte, son de estos anoraks que, mientras caminas, te rozan los brazos y van haciendo un ruidillo constante en plan «rrris, rrris, rrris, rrris». lo he pensado mejor y de momento no puedo cederlos. he decidido que me los pondré para salir a la calle cuando sea un viejo malhumorado sin ninguna preocupación por la estética.

tengo una sesión de fotos e incluso algún vídeo con gente posando con los abrigos puestos. yo salgo y no me importa que mis vergüenzas salgan a la luz, pero al resto de la gente creo que sí les importaría, y valoro demasiado su amistad. tengo también un fabuloso vídeo de cierto colega siendo lanzado calle abajo dentro de un carro de la compra, que es bastante majico, pero el principal implicado nunca me permite hacerlo público 🙁

yeah, mañana viernes Silicio en la Sala a partir de las 20:00, lo puedes escuchar a través de esta página webzs de internéz y hacer peticiones y cosicas en el Facebook.

mi carrera de rockstar está actualmente detenida, dejé el grupo en octubre en un arrebato de narcisismo al más puro estilo Sebastian Bach, y de momento me ha dado mucha pereza buscar gente afín. en realidad no fue narcisismo, fueron diferencias musicales. total, que el concierto de Teruel fue el último 🙂

Responder!

Leia dijo, el 30 de octubre de 2013 a las 7:10 pm...

Llego un poco tarde a esta charla entre amigos… No sabes el tesoro que tienes en casa: tu marioneta de mono es en realidad el mono Tobías, un codiciadísimo juguete por el que se pagan ahora unos 80€. Yo no encuentro el mío y me da mucha pena. Si me lo regalas, prometo no venderlo.

Responder!

micki responde el 4/11/2013 a las 9:56 am

Argh! Al leer tu comentario del Mono Tobías, he descubierto que ese nombre me suena intensamente, y no comprendo cómo no recuerdo mucho más acerca de él, dada la memoria sobrehumana que suelo tener a la hora de recordar detalles sobre tontadas y juguetes que me gustaron de pequeño…

El Mono Tobías, claro que sí, salía en un programa de televisión o algo similar, no? Acabas de desempolvar un recoveco de mi cerebro en el que ha vivido durante todo este tiempo el Mono Tobías, y al cual no accedía desde hace probablemente más de 25 años.

En ese rincón también he encontrado un recuerdo que me acaba de llegar, consistente en que mi madre me compró este mono no en una tienda, sino en un puesto callejero durante, probablemente, las Fiestas del Pilar de Zaragoza de hace un par de décadas y media. Me imagino que no costaría en su momento más de 500 pesetas. Dices que ahora está cotizado y se vende por 80 euros? Wow.

La verdad es que, se llame Tobías o sea un mono anónimo como yo pensaba que era, le tengo demasiado cariño como para venderlo o regalarlo. Creo que, si yo necesitara un trasplante de corazón, trataría de trasplantarme una alcachofa antes de vender al Mono Tobías para comprar un corazón en el mercado negro.

Lo siento 🙂 Y muchas gracias por indicarme este dato tan inesperado y olvidado!

Responder!

Leia responde el 4/11/2013 a las 12:55 pm

Bueeeeno, lo entiendo. Pero como te pille intentando venderlo te aseguro que necesitarás esa alcachofa. Me queda una duda, ¿el escalón imaginario era hacia arriba o hacia abajo?

Responder!

micki responde el 4/11/2013 a las 3:33 pm

Si necesito la alcachofa y un par de cebolletas para otro trasplante de riñones, y decido venderlo, serás la primera persona a quien avise.

Dónde compraste el tuyo? Llevo toda la mañana tratando de recordar cosas sobre Tobías, y solo he llegado a la conclusión de que me suena perfectamente el nombre, que el mono me molaba mucho, que lo compré en un puesto callejero, y el olorcete que tenía cuando era nuevo. Cómo es posible que recuerde cómo olía, y absolutamente nada más? Qué extraña es la mente a veces.

El escalón imaginario era hacia arriba, fue un escalón inexistente que vi un día en una discoteca de mierda por haber bebido muchos tequilas mezclados con vinarro de tetrabrik.

Responder!

Leia responde el 5/11/2013 a las 1:02 am

El mono Tobías hace un montón de monerías. Ese era su eslogan. Salía en la cometa blanca. Yo aún recuerdo menos que tú, sé que se llamaba Tobías porque me lo dijo mi tía cuando me lo regaló, pero no sabía que salía por la tele. Ha sido ahora que me ha entrado el siroco de buscarlo como una loca, me he puesto a investigar y he descubierto el pastel.

Eso de que recuerdas su olor… dicen que el olfato es el sentido más emocional. Que los olores nos hacen rememorar con más fuerza porque se mantienen en la memoria mucho tiempo.

Responder!

micki responde el 7/11/2013 a las 12:29 pm

Ya lo creo… tengo comprobado que te pueden contar durante media hora una anécdota que te ocurrió en el, por ejemplo, viaje de estudios, y no conseguir recordarla, pero si de repente hueles algo similar al olor que tenía el hotel en el que os alojasteis, puedes recordar en un segundo hasta lo que desayunaste el segundo día.

Qué cosas tiene la mente humana.

Cómo va la búsqueda del Mono Tobías? Algún avance? Creo que pronto voy a hacer un viaje a la Casa del Pirineo, me parece que rescataré a mi Tobías de su destierro dentro de un armario sórdido y le edificaré un santuario digno en mi casa de aquí.

Responder!

Leia responde el 7/11/2013 a las 12:50 pm

Sigo sin encontrar a mi monito. He pensado coser una réplica… Pero miedo me da lo que pueda salir de ahí, dadas mis dotes de modista. Me alegro de haber removido tu corazoncito y así el primo de mi mono pueda recuperar el brillo que merece. ¡Aprovechad la segunda oportunidad!

Responder!

Isabella dijo, el 19 de julio de 2019 a las 5:50 pm...

Hola, quiero el mono que tienes es de la infancia de mi pareja y muero por recuperarlo, y darle una sorpresa,me lo vendes?

Responder!

micki responde el 22/7/2019 a las 6:40 pm

Lamentablemente el mono Tobías no está en venta… Después de hacer un centrifugado en mi cerebro y recordar su origen con la ayuda de una amable lectora, unos cuantos comentarios más arriba, Tobías ya no reside, olvidado, en esta casa del Pirineo. Ahora pasa sus horas sobre el cabecero de mi cama, le cuento a diario mis investigaciones sobre la inminente invasión extraterrestre, y le doy un yogur todas las noches.

¡Pero espero que tengas mucha suerte en tu búsqueda!

Responder!