¿A dónde van a parar todos los juguetes que adorábamos de pequeños y por los cuales habríamos ofrecido incluso la mitad de nuestra zona genital si nos hubieran amenazado con arrebatárnoslos? ¿En qué momento de la historia nuestro interés hacia ellos disminuye de forma tan vertiginosa que son introducidos en cajas y enviados a la absoluta profundidad del olvido eterno y las capas de polvo negro de los áticos y trasteros cucarachiles? Recordamos nítida y perfectamente, cual botella de vodka recién descorchada, los momentos que solíamos pasar sentados en la alfombra, jugando con algún cacharro, y pensando «no podría ser más feliz en este momento ni aunque una nube con forma de monte de venus entrara por la ventana y me diera un masaje tailandés». Pero, misteriosamente, jamás recordamos el fatídico día en el que decidimos que «estoy hasta las narices de este puto juguete y no necesito volver a verlo jamás», de la misma manera que, a la mañana siguiente y cuando la botella de vodka está ya vacía, no sabemos a ciencia cierta si al final le echamos los tejos a la tía aquella rara que nos miraba de refilón y se sabía esa canción de The Cult que pusieron en el bar.

El otro día me preguntaba por dónde andaría uno de mis juguetes favoritos de cuando era muy, muy pequeño, ya que era incapaz de rememorar cuándo dejé de prestarle importancia. Solo recuerdo momentos en los que, si hubiera tenido acceso fácil a madera y elementos para el bricolaje, no me habría importado construirle un pequeño altar de tanto que lo amaba, con su pan de oro y todo. No es que pase el día preguntándome acerca de los devenires de mis juguetes preferidos del ayer, pero ciertos días, cuando ya he pensado en todas las cosas relevantes en las que tengo que pensar y me sobra algo de tiempo, no puedo evitar hacerlo. Aquel juguete era el coche del Inspector Gadget, era más grande que cualquiera de mis dos pies, se transformaba en furgoneta, y tenía un montón de artilugios y muelles que le salían por todas partes y que ya no recuerdo muy bien para qué coño servían pero sé que eran grandiosos. Se trataba, sin duda, de un sueño hecho realidad, sobre todo para la gente que sueñe con el coche del Inspector Gadget. Para los que sueñen con pezones voladores que revolotean alrededor de sus cabezas mientras cantan The Final Countdown de Europe, tal vez no.

Todo aquello ocurría alrededor de 1984 o 1985. Avanzamos veintinueve años hasta el día de hoy, y me encuentro de camino hacia casa de mi abuela un día cualquiera cercano al final de agosto, uno de esos en los que la gente se empeña en que hace mucho calor aunque realmente no es así y sólo sudas si vas corriendo a los sitios o te lo propones muy en serio. Desgraciadamente, mi abuela se marchó hace ya bastantes años y en realidad no fue una buena abuela. Fue una muy, muy buena abuela. Desde los tiempos en los que me dejaba ganar a los juegos de tablero a pesar de que era evidente que yo había hecho todas las jodidas trampas posibles sobre la faz de la tierra, a excepción quizá de coger sus fichas de parchís y prenderles fuego. Pasando por cuando me cosía pañuelos de calaveras por debajo de mis agujeros hechos a posta en los vaqueros, para así poder llevar a clase ese look a lo Def Leppard que tanto necesitaba con 13 años. Y por esas veces en las que me prestaba dinero por lo bajinis porque «¡abuela, es que han reeditado en CD los dos primeros discos de Scanner y el Terminal Earth sólo lo tengo en cinta grabada, es un drama de proporciones épicas!». Y, por supuesto, pasando por los domingos en los que me hacía un zumo de naranja porque observaba en mi cara de acelga podrida que estaba sufriendo una gran resaca adolescente. Qué vergüenza.

Mi abuela fue la mejor abuela que pude tener y, cuando me observe desde algún lugar del éter infinito, espero que no se sienta defraudada al ver que su nieto es tan solo una rockstar en eterna potencia y no el monarca absoluto del mundo como a todas las abuelas les gustaría que fueran sus nietos al hacerse mayores. También espero que tenga internet allí y pueda leer que todavía recuerdo lo del zumo de naranja.

Hoy en día, en casa de mi abuela ya no vive nadie pero, en muchos sentidos, todo ha permanecido imperturbable como cuando compras un helado, te olvidas de su existencia y lo hallas cinco veranos más tarde en una esquina del congelador. Hay revistas de moda que datan de 1968, hay papel pintado en las paredes que cualquier grupo modernete de Radio 3 pagaría cientos de euros por utilizarlo para la foto de contraportada de su disco, hay botellas de Casera de cuando devolvías el casco a la tienda y te daban pesetas, y hay un teléfono muy arcaico con el que estoy seguro de que puedes comunicar con Napoleón. Mi madre acostumbra a ir a dar vuelta de la casa con bastante frecuencia, a recoger el correo que todavía aparece en el buzón y a verificar que una familia numerosa de búhos no se haya colado por una rendija traidora de la ventana e instalado en su interior, porque ya sabéis cómo son los búhos, y lo capaces que son de, encima de pernoctar en tu casa sin permiso, observarte con reproche si te atreves a interrumpir sus silenciosas vigilias. Y los peores búhos de todos son los que llevan gafas sin patillas.

Cuando mi madre no puede, no quiere, o está de vacaciones y además no puede y no quiere, yo acostumbro a ser el encargado de acercarme un rato a casa de mi abuela, escuchar cómo el perro de la vecina de enfrente se pone a ladrar cuando oye que unos pies, en este caso los míos, salen del ascensor, escuchar también cómo la propia vecina evidentemente me espía a través de la mirilla tratando de no hacer ruido mientras yo me peleo con las oxidadas cerraduras de mi abuela y me siento como un vulgar delincuente y, básicamente, recoger el correo y dar fe de que todo sigue impertérrito, imperturbable y sin búhos. La casa de mi abuela es una pequeña caja de sorpresas. Nunca sabes muy bien qué va a aparecer si abres ese armario, si retiras esas maletas viejas o si desatrancas ese misterioso cajón atascado, pero seguro que cada uno de esos lugares está habitado por alguna maravilla que no ha visto la luz en varias décadas. Por eso, jamás puedo resistir la tentación de alargar a hora y media una visita que en teoría debería darse por finalizada en siete minutos. Hoy, cuando creía que ya había abierto todos los armarios, retirado todas las maletas viejas y desatrancado todos los cajones atascados, y cuando pensaba que la casa ya no entrañaba ningún secreto para mí, decidí encaramarme a un oscuro armario encima del cual se vislumbraban algunas no menos oscuras cajas, subiéndome encima de una silla con aspecto de hotel veraniego para familias de carcomas y poniendo mis sienes en situación de absoluto riesgo. ¿Para qué estoy haciendo ésto, es que no hay mejores cosas a las que dedicar un aburrido domingo por la tarde, como por ejemplo dormir boca abajo durante todo el día? Pensaba yo. Y la respuesta no tardó en llegar. ¿Qué había, pues, en mitad de esas oscuras cajas? El puto coche del Inspector Gadget, ¿verdad? No. EL INSPECTOR GADGET EN PERSONA.

Oh dios mío. ¿Cómo podía tener el recuerdo del susodicho coche tan presente en mi pobre cerebro, habitualmente tan repleto de tontadas sin ninguna importancia, pero en cambio haber olvidado por completo que también tuve en su día este muñeco? Y, en cambio, aquí había estado durante los últimos 5234 años, completo, en su caja, y en cuasi-perfecto estado de conservación. Ah sí, ahora lo recuerdo todo.

Si la visión de esa caja naranja no provoca ningún tipo de alteración anómala en vuestro sistema nervioso, ni hace aparecer un leve cosquilleo en vuestro intestino, os pondré en antecedentes. El Inspector Gadget fue una serie de dibujos animados, coproducida por Francia, Japón y probablemente algún país más, que trataba de un agente secreto y sus intentos por resolver casos y desbaratar los planes maléficos de su archinémesis, el Doctor Gang. Gadget era una especie de tío inútil cuyo cuerpo estaba inexplicablemente formado en un 98% por artilugios mecánicos, los cuales eran activados mediante la voz, y cuyos nombres comenzaban todos con el prefijo «gadgeto». De esa manera, la frase «¡adelante, gadgetobrazos!» provocaba la extensión de los brazos de Gadget, que podían alcanzar varios metros de longitud. Quien dice gadgetobrazos, dice gadgetopatines, gadgetoparaguas, gadgetopiernas, gadgetocuello, gadgetolupa, gadgetoescafandra, gadgetopatines, gadgetolazo, gadgetomuelle, gadgetófono, gadgetodiarrea, gadgetoanchoas, gadgetogadget, gadgetosobacos y así hasta mil posibles aparatos, todos ellos ubicados en el interior del cuerpo del inspector Gadget. Hey, he conseguido no hacer la broma del gadgetopene. No, no lo he conseguido.

Por desgracia, y a pesar de semejante derroche de teconología cyborg, el inspector era incapaz de solucionar los casos por sí mismo, y habría muerto una media de seis veces por capítulo si no fuera por la ayuda invisible de su sobrina Sophie y su perro Sultán, los cuales iban salvándole de todas las situaciones peligrosas sin que éste se diera cuenta, creyendo al final de cada capítulo que él había sido el que había solucionado el caso por sus propios medios. Como cuando haces algo bastante guay en el curro, pero de repente el mérito recae injustamente sobre otra persona y te cabreas, te vas a casa, y pasas la noche practicando vudú. No me miréis así, yo no lo he hecho nunca, tan solo me lo han contado alguna vez.

Al principio de cada capítulo, el inspector recibía las instrucciones de su nueva misión a través de su jefe, el Inspector Gotier, o Gautier, o como se llame, el cual estaba claramente inspirado en el diseñador Jean Paul Gaultier y, de hecho, tenía su mismo aspecto pero con bigote. Eso es mentira y me lo acabo de inventar, pero estaría guay que de aquí a unos años se hubiera extendido el rumor gracias a este estúpido artículo acerca de un juguete que nadie excepto yo recuerda. Dichas instrucciones tenían un mecanismo de autodestrucción, para preservar el alto secretismo de las misiones, y siempre, SIEMPRE, explotaban en la cara de Jean Paul Gaultier, dejándosela requemada. Ese era el detalle que todos esperábamos al comenzar un nuevo capítulo de la serie, la cual recuerdo ver los domingos de probablemente 1985 a mediodía, mientras me lavaba los dientes, y lo cierto es que esa explosión humillante era casi más reconfortante para un niño espectador que el resto del episodio.

Y cómo olvidar al principal enemigo del Inspector Gadget (por cierto, doblado en España por Jordi Estadella, presentador y actor de doblaje siempre injustamente eclipsado por Constantino Romero) y artífice de todas las conspiraciones desde su organización criminal MAD. El Doctor Gang tenía un gato despreciable, y nunca jamás se veía su rostro, únicamente la parte trasera de su sillón y un brazo con pulseras de pinchos al más puro estilo Judas Priest, el cual acariciaba y estrujaba a dicho gato a partes iguales mientras Gadget, Sophie y el perro naranja desmoronaban sus planes. Entre mis compañeros de clase se rumoreaba que, en el último episodio de la serie, finalmente se mostraba el verdadero aspecto del Doctor Gang. Personalmente dudo que eso sea cierto, y jamás lo pude comprobar porque perdí la necesidad de saber cómo era el rostro del Doctor Gang, y hace muchos años que me da igual. Además, prefiero seguir pensando para siempre que el Doctor Gang era realmente Jordi Estadella, que en paz descanse.

Y bien, ¿cómo se traslada semejante carga argumental a un juguete? Pues, efectivamente, tal como lo hizo Bandai en 198…… ah, creo que no soy capaz de poner una fecha de fabricación exacta a este muñeco pero, por los recuerdos veraniegos que me evoca, diría que me fue entregado para mi cumpleaños en julio de 1985 o 1986. En esa época, la popularidad del Inspector Gadget estaba en su máximo apogeo, y no era improbable entrar en un kiosco y tener acceso a una plétora de objetos relacionados con la serie, tales como cromos, chicles, figuras de PVC, puzles y cómics. Todo ello mierdas insignificantes al lado de lo que hoy tenemos entre manos, un escalafón superior, un juguete solo accesible para los niños con gafas y gran tamaño craneal más afortunados del momento, entre los cuales, por supuesto, me contaba.

Una imponente caja de 42 centímetros de altura albergaba una no menos imponente figura que podía alcanzar unos 38 centímetros de alto cuando su cuello y extremidades estaban totalmente extendidas. Ésto no podía situarse al lado de unos pobres He-Man y Skeletor, con sus ridículos 14 centímetros de altura. Este Inspector Gadget jugaba en otra liga superior y, en cierto modo, estaba condenado a la soledad, obligándote a jugar solo y únicamente con él, al ser totalmente incompatible debido a su tamaño con cualquier otra colección de figuras que tuvieras en tu poder, exceptuando quizá las Barbies de tu hermana, las cuales tal vez podrían descubrir por fin si la gabardina de Gadget ocultaba algún otro secreto extensible más. Definitivamente, y eso que me prometí a mí mismo no hacerlo, soy incapaz de dejar pasar por alto el tema del gadgetopene extensible.

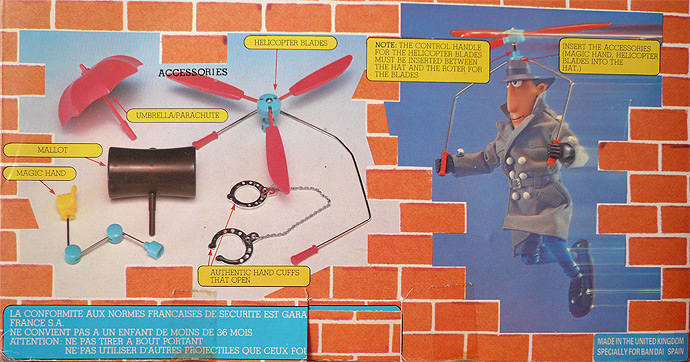

Pero en realidad no hacía falta nada más, puesto que la imponente caja también incluía toda una amplia gama de gadgetoaccesorios para acoplar al cuerpo del Inspector, revelados en su totalidad al extraer el corcho interior de la caja de cartón. Al retirar el corcho, también aparece una pegatina avisando que si arrancas el muñeco con demasiadas ansias te puedes cargar el cuello, teniendo como desagradable resultado un niño lloroso y trumatizado y un día completamente arruinado.

Por lo demás, Bandai se ciñó a los artilugios más populares y habituales del Inspector: el gadgetoparaguas, la gadgetomano que aparece de dentro del sombrero y además puede sujetar el gadgetomazo para propinar una gran gadgetohostia a los esbirros del Doctor Gang, las gadgetoesposas que en su día se me antojaban como la cumbre de la tecnología juguetera por el mero hecho de ser plateadas y estar unidas por una cadena de verdad, y el gadgetocóptero, el cual también se acopla al sombrero y permite al Inspector salir volando a tomar por gadgetoculo cuando la situación se pone fea, siempre y cuando lo sujetes con tu inestable mano y no lo dejes caer entre los matorrales del jardín. Sin olvidar, por supuesto, el puño que salía disparado a modo de proyectir y la gabardina. Una auténtica gabardina de auténtica tela con auténticos botones, con la que podías ataviar al Inspector y cubrir el aspecto insulso a base de pantalones azules y camisa blanca que tenía sin ella. Hasta entonces, el único accesorio textil que habían tenido mis muñecos era, como mucho, una especie de protector pectoral de plástico durísimo en el pechamen de He-Man, así que una verdadera gabardina de tela me parecía una visión absolutamente insuperable.

Y es ahora cuando soy consciente de que he invertido setenta párrafos en escribir acerca de la casa de mi abuela, de la trama argumental del Inspector Gadget, del papel explosivo que detonaba siempre en las narices de su jefe, del gato del Doctor Gang y de los búhos que podrían instalarse en viviendas deshabitadas si no se les efectúa una revisión cada cierto número de semanas, mientras que tras dos frases me he quedado sin cosas que decir con respecto al puto muñeco del Inspector Gadget en cuestión, que era realmente el motivo de todo este artículo de hoy. Porque, realmente, no hay muchísimo más que añadir acerca de él. No demasiada gente recuerda haberlo tenido, de hecho jamás he conocido a nadie que supiera de su existencia. Pero para mí, en aquellos lejanos años cuando la luz del sol era de color ámbar y los despertares matutinos no eran agrios cual lima-limón, el Inspector Gadget y sus seis accesorios, gabardina incluida, era una especie de obra maestra de la ingeniería juguetera con la que podía pasar una hora tras otra de mis tardes veraniegas extendiendo un cuello por aquí, una pierna por allá, colocando un gadgetocóptero por aquí, un gadgetoparaguas por acá, y así hasta la hora de cenar y más allá.

Por eso, me alegro de tenerlo de nuevo conmigo. ¿Veis? Las tardes de agosto en las que hace menos calor del que la gente se empeña en pretender no siempre tienen que resultar improductivas. Aunque todavía me pregunto dónde estará aquel coche que se transformaba en camioneta y a dónde habrán ido a parar sus pobres restos de metal y plástico. Supongo que es el síndrome del eterno descontento. No obstante, me reconforta realizar una rápida búsqueda en eBay y comprobar con asombro que un Inspector Gadget como el mío, pero sin caja y con un corcho lleno de mierda y roído por ratones hambrientos, puede llegar a venderse por 89 euros. No es que pretenda venderlo nunca jamás, oh no señor. Al menos no mientras me queden en el cuerpo órganos sin los cuales pueda vivir.

Chorlis dijo, el 23 de octubre de 2014 a las 2:38 pm...

Tremenda anécdota juguetil,el caso es que no me sonaba de nada por la época,con los «ansias» que yo éra para los juguetes.

En cuanto a la apariencia del doctor gang al parecer si salio finalmente en juguete su misterioso rostro en pos de gastarte los leuros con una hábil maniobra marketinera:

http://www.emezeta.com/articulos/dr-gang-el-enemigo-del-inspector-gadget

Responder!

J. Ramón dijo, el 1 de julio de 2015 a las 7:29 pm...

Si, los recuerdo. Los vi en el Corte Inglés de la calle Goya de Madrid en 1987.

Responder!

micki responde el 3/7/2015 a las 8:39 am

caramba, qué buena memoria, también recuerdas la hora concreta? hacía calor? 🙂

es broma. lo cierto es que no sabría ubicarlos en el tiempo, ni sé durante cuánto tiempo se venderían, pero el año 1987 me suena muy factible. y también me parece muy posible que los míos provinieran del Corte Inglés, tienen pinta de ser de esos juguetes «exclusivos» y de importación que solía haber en el Corte de vez en cuando…

todavía sigo a la busca y captura del coche perdido del Inspector Gadget, pero veo que es más posible conseguir que un canguro amaestrado me haga la cena que encontrar uno de esos!

Responder!

J. Ramón dijo, el 3 de julio de 2015 a las 4:35 pm...

En su dia estos muñecos estaban caros, sabes?

Date un vistazo aqui, hermano: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR3.TRC2.A0.H0.Xinspector+gadget+galoob.TRS0&_nkw=inspector+gadget+galoob&_sacat=0

Responder!