Soy consciente de que este título parece más propio de un cuento genérico para niños, o tal vez de una canción de metal épico ambientada en un país lejano en el que las tías van ataviadas con taparrabos de pelo de búfalo, o incluso de una película de Tim Burton idolatrada por adolescentes emo que portan a su espalda mochilas con la cara de Jack Skeleton y sueñan con ligar con un pirata con eyeliner. Tampoco estoy realmente convencido de que el protagonista de esta historia sea un duende, pero lo que sí es seguro es que su viaje fue extraño, extremadamente extraño, excepcionalmente extraño. ¿No os fascinan las palabras que comienzan por «ex»? Excepto ex-novia, claro está.

Siempre fui vago. Sigo siendo muy vago, y posiblemente mi vagancia haya ido in crescendo conforme han pasado los años. A este ritmo, es probable que si llego a los 50 años, para entonces habré inventado un complejo sistema de tuberías para poder mear sin levantarme de la silla. Lo habría inventado ya, si no fuera tan vago.

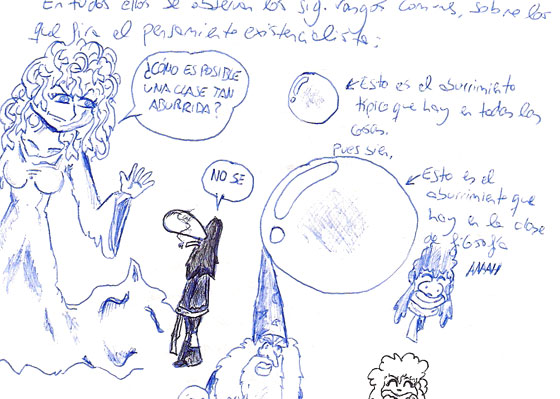

Y de todas las vivencias cotidianas, la que más acrecentaba mi vagancia, la que multiplicaba por mil mis deseos de introducirme en una cama y no salir hasta que los pelos de la barba se me entrelazaran con los de las ingles, era atender en clase y tomar apuntes. Hasta los 9 o 10 años fue más o menos llevadero, incluso era considerado buen estudiante y sacaba unas notas envidiables. Mi futuro era prometedor y todos los profesores comentaban entre cafés rápidos en los pasillos que ese criajo de grandes gafas llegaría a ser un fabuloso abogado algún día.

A partir de entonces, todo comenzó a ir en picado. Los sobresalientes se convirtieron en suficientes, los notables en bienes (hace tiempo que dejé el colegio pero, ¿seguirá existiendo la nota «bien»? era deprimente, el colmo de la mediocridad, como hacerle un strip-tease a una rana y que encima te diga que tienes mal tipo), comencé a suspender religión para septiembre y, lo más importante de todo, desarrollé una total incapacidad de atender en clase y, en muchos casos, incluso permanecer despierto.

Cuando no estaba durmiendo, y protagonizando episodios realmente bochornosos como aquella mañana de jueves en COU en la que, al encenderse las luces tras una proyección de diapositivas en clase de arte, aparecí durmiendo con la cabeza reposando frágilmente sobre el hombro de mi compañero de al lado, pasaba las horas dibujando o escribiendo tonterías.

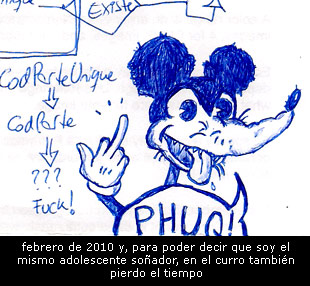

Dibujaba lo que fuera: tiras cómicas absurdas, cosas que veía por la ventana, autorretratos con narices en forma de boniato, portadas de discos o logos de los grupos que me molaban en ese momento. Si tuviera un euro por cada Eddie o cada logo de Iron Maiden o Helloween de los que poblaban mis viejos apuntes y las páginas de mis libros de texto de BUP Y COU, podría invitaros a todos a cenar esta noche en un sitio de esos de platos pequeñitos pero muy caros cuyas descripciones son del tipo «soufflé rebajado de espuma de foié sobre lecho crujiente de mandanga podrida». En cambio, si tuviera un euro por cada logo bien dibujado de Blind Guardian, estaría viviendo entre cartones con un sombrero con olor a pis. Con la neura que me dio por ese grupo a los 16 años (supongo que como a todo buen jevi), y jamás supe dibujar esas putas letras.

Repasando mis apuntes y libros, sería bastante complicado confeccionar un temario de cada asignatura, por muy genérico que se quisiera hacer. Es difícil adivinar lo que teníamos que estudiar o de lo que se hablaba en cada clase. En cambio, de un rápido vistazo sería muy simple hacer un diario detallado de qué chica me gustaba en cada momento, quién me daba calabazas, quién no, a quién tenía manía, con qué grupo o disco estaba obsesionado en esa época, y un montón de cosas similares, todas plasmadas en dibujicos y notas aclaratorias.

Y hey, hoy en día a nadie le importa la vida y milagros de Diderot o los Girondinos, a mi desde luego me la soplan todos ellos, pero sin embargo, encontrar en mis apuntes de historia un dibujo de alguien que supuestamente soy yo, bajo el que pone «12/3/1998 – no tengo pilas en el walkman!» me resulta muy entrañable.

Nunca dibujé especialmente bien, pero en cambio siempre fui «el que dibuja bien» de la clase, un título posiblemente ganado a pulso ya que el resto de mis compañeros parían auténticos abortos gráficos cada vez que había que dibujar algo. Tampoco dibujaba especialmente mal pero, haciendo gala del slogan de mi existencia, «sé hacer un montón de cosas, pero ninguna realmente bien», nunca pasó por mi cabeza ir a clases para aprender a dibujar en condiciones y especializarme en algo, cosa que muy probablemente habría conseguido sin mucho esfuerzo. En cambio, opté por mantenerme flotando en la mediocridad con mis dibujos ambientados en el «país de los tres soles», como mi colega Emilio tuvo a bien bautizar al lugar en el que parecía ocurrir todo lo que solía dibujar, donde las sombras que ponía donde me salía de los huevos hacían difícil saber cuántos soles había y de dónde venía la luz. Pero hey, los dibujillos bobos me daban mis quince minutos de fama en clase, hacían gracia a las chicas, ayudaban a ligar e incluso una vez gané un walkman sin auto-reverse y más grande que una cantimplora en un concurso de dibujo sobre la inmigración. Y, quién habría querido aspirar a más teniendo ya semejantes beneficios en su vida adolescente? Yo desde luego no.

Las viejas costumbres nunca mueren, los años pasaron, el colegio se convirtió en la universidad, las clases seguían siendo igual de aburridas, y encima tenía que compaginarlas con curro y prácticas por las mañanas. Durante unos cuantos meses de finales del siglo XX y principios del XXI, cuando el planeta todavía era azul, la peseta protagonizaba nuestras transacciones y las greñas de jevi ilustraban mi cabeza, estuve haciendo unas prácticas en una empresa muy pequeñita formada por dos personas, que se convirtieron en tres al llegar yo, y posteriormente en cuatro al llegar una chica que se encargaba de la administración. Las prácticas en cuestión eran de informática gris y aburrida, montaje de ordenadores aburridos, y reparación de otros aún más aburridos, principalmente por el hecho de que estaban llenos de mierda y bolisas repugnantes de polvo por dentro. La parte buena era que había horas y horas de tiempo muerto porque no había trabajo constante, horas que invertía felizmente en bajarme música del Audiogalaxy (alguien más recuerda con anhelo aquel fallecido programa?), tomar cafés con la chica de administración y, efectivamente, dibujar tonterías en papeles.

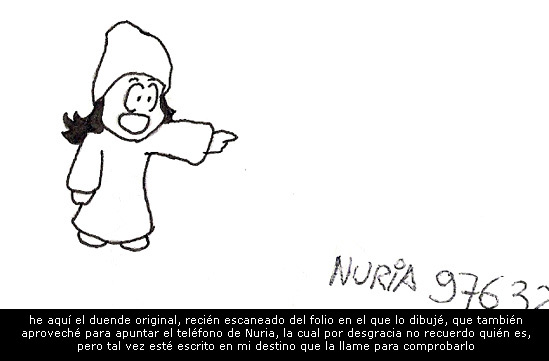

Y es aquí donde, por fin, va a salir a relucir el famoso duende, protagonista de esta historia y que aún no había hecho acto de presencia por culpa de mis rodeos innecesarios y puestas en antecedentes. Resultó que una amiga de la chica de administración iba a abrir una tienda de regalos, necesitaba un diseño para el rótulo, y le había encargado la búsqueda del mismo a su amiga. La cual, por supuesto, dijo «oye, tú que estás todo el día haciendo dibujicos majicos como un imbécil, podrías hacerme uno así en plan rápido para la tienda de mi amiga!». A lo cual, como es lógico, accedí felizmente porque cada vez que alguien exalta mis fabulosas, aunque mediocres virtudes, es motivo de júbilo.

Esa misma tarde, en diez minutos y mientras fumaba un cigarro L&M, dibujé una especie de duende con piernas cortas, gorrito y túnica, que levantaba su brazo con cara de inmensa alegría mientras señalaba hacia algún sitio. Una puta mierda, en definitiva. Al día siguiente hice entrega a la chica de administración de la flamante mascota para la tienda de su amiga, las semanas pasaron como pasa de ti esa vecina que te mola, las prácticas terminaron, la vida siguió, y me olvidé completamente de tiendas, duendes y bolisas repugnantes. Pero oh casualidad, durante una tarde otoñal, mientras caminaba en dirección a la oficina de Correos para recoger alguna estupidez que me habían enviado, la vi. Era la tienda, la mística tienda de la amiga de la chica de administración, la tienda de regalos de cuya existencia nunca jamás supe nada más… y con mi duende en el rótulo! Bien grande, azul y señalando con inmensa alegría hacia, esta vez, una señal de «badén permanente – se avisa grúa». Fue un acontecimiento tan inesperado para mi como celebrado, fue el equivalente a ver por primera vez a tu hijo y comprobar que ha sacado la nariz de la madre. Pero, oh desgracias del malvado destino, la tienda debía ser un puto fracaso porque ni siquiera se mantuvo abierta el tiempo suficiente para hacerle fotos, o hacerme el interesante con mis colegas enseñándoles mis increíbles creaciones que ya eran parte del arte urbano de nuestra ciudad. La siguiente vez que pasé por delante de la tienda, había una frutería. Ni rastro del rótulo, del duende, de su gorrito ni de su inmensa alegría. Realmente pensé que no lo iba a volver a ver jamás.

Pero el destino, aparte de desgracias, también nos suele deparar unos cuantos acontecimientos que no sabría exactamente si denominar como positivos, pero que sin ninguna duda son sorprendentes. Justo cuando pensaba que mi amigo el duende estaría sirviendo de silla al culo sucio de un mendigo debajo de un puente con peces muertos flotando y tetra-briks de marcas que ya no existen semienterrados en la mugre, el duende reapareció de repente. Y lo hizo tan sólo hace unos escasos meses. Y lo hizo en todo su esplendor, como si no hubiera pasado el tiempo, a pesar de que los años transcurridos eran muchos y habían hecho grandes mellas en vuestro humilde servidor. Y lo hizo en una tienda de chinos! Es complicada de definir la sensación de estar caminando una vez más por la calle equivocada, maldiciendo tu nefasto sentido de la orientación y buscando una canción de The Zeros en el mp3 en un día nublado y con vientecillo de ese que no acaba de ser fuerte pero que te impide andar con estilo, elevar la mirada hacia los cielos para suplicar un «oh dios, por qué yo?», y ver ahí a mi duende, como un viejo amigo por el que el tiempo parece no haber pasado pero ahora es economista rico mientras tú eres una rockstar en eterna potencia. Fue algo así como perder los calzoncillos en una fiesta de la playa y ver mucho tiempo después al príncipe Felipe con ellos puestos.

No recuerdo exactamente cómo era el cartel original de la primera tienda. No sé si sería reutilizado para la tienda de chinos, o simplemente obtendrían el dibujo en algún sitio y lo considerarían de una grandeza tal de ser merecedor de convertirse en la mascota y el emblema de un bazar de moda china, esos en los que los pantalones talla XXL son para culillos desnutridos. Tal vez debería haber entrado, acreditándome como el creador de su imagen corporativa, para averiguar de una vez por todas cómo ostias llegó hasta allí. Tal vez mi duende es una especie de semi-dios místico en algunas regiones de China, y yo habría sido coronado emperador supremo y oligarca de la dinastía de los dibujos cutres, tomando posesión de un trono de zafiros, riquezas infinitas y siendo abanicado durante 20 horas al día por esclavas orientales ligeras de cascos que me rieran las gracias con emoción. Tal vez todo el tiempo perdido en clase, durmiendo en los hombros de mis compañeros, escribiendo historias mientras me quedaba dormido que resultaban de lo más surrealista cuando las leía al despertar, dibujando tonterías y, en definitiva, arruinando mis años formativos, habrían servido para algo al fin y al cabo.

Y en cierta manera han servido, supongo que la vida finalmente se aburre de hacértelas pasar canutas y te da lo que le llevas pidiendo durante tantos años. Quizá no cuando tú lo querías, quizá muchos años después, quizá no exactamente como tú lo querías, quizá de forma algo distinta a como lo habías imaginado. Pero hey, puede valer. Al menos a mi duende y a mi nos vale.

eva dijo, el 24 de febrero de 2010 a las 12:33 am...

ohhhhh como m gustan tus historietas, quiero una cada dia co mierdas!!!! 🙂

Responder!

micki dijo, el 24 de febrero de 2010 a las 8:18 am...

no has prestado la suficiente atención… soy un puto vago!

parir estas cosas me supone un esfuerzo que me deja semi-inmóvil e incapaz de hacer nada útil durante por lo menos treinta días. mi familia me alimenta con una sonda y suero, y paso los días viendo dibujos animados rusos en la tele. una vez superado ese trance, ya puedo volver a escribir cosicas 😉

Responder!

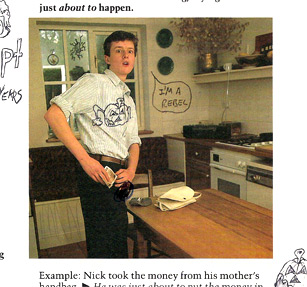

chainsaw charlie dijo, el 24 de febrero de 2010 a las 9:28 am...

el «i’m a rebel» esta guay! 😀 con camisetita de Helloween para darle un toque más duro a la sustracción. deberías de haber escaneado también el poster de Helloween que jodiste con uno de tus autorretratos de amplia nariz, y que cada vez que lo veo (o veía) clamaba al cielo. por no hablar del nikki sixx repintao 🙂

«croquetorro» llevaba una croqueta en la camiseta?

Responder!

micki dijo, el 24 de febrero de 2010 a las 10:30 am...

pero los posters los pintaba en casa, no en clase, y no procedía 🙂

el «I’m a rebel» tiene camisetita de Helloween porque en 1995 le habría dibujado una calabaza hasta al Papa, aunque encontré un dibujo de Rock & Rolf que tuve que desechar porque era demasiado puta mierda incluso para un adolescente.

croquetorro no tenía una camiseta con estampado de croquetas, pero gracias a que se la puse, ahora soy capaz de identificarlo como tal 🙂

en un viaje de estudios en Burgos, lo mandamos por unanimidad a por porros en moto con un tío extraño que conocimos, y la verdad es que pensé que jamás volveríamos a verlo… pero volvió!

Responder!

Josele dijo, el 11 de marzo de 2010 a las 11:22 pm...

jajaja, que puto amo

no me conoces ni nada, pero yo te conoci un dia que estaba buscando unas j’hayber por internet y el guguel me mando a tu pagina, entonces empece a leer archivo por archivo, asi fue como tu nivel de frikidad (si, si, frikidad), tu gusto por grupos de metal de lo mas estrafalarios y marquillas y demás particularidades me hicieron entrar cada clase de informática a tu paginilla, a ver si te dignabas a actualizar esto de una puta vez, jodido vago. Me parto el culo con tu pagina, sobre todo con el archivo de Hobgoblins(seres de fantasia) y el de las j’Hayber. Pero este ya es la polla. Cabe destacar que yo aún estoy en edad de perder el tiempo en 4º de la E.S.O, y que siempre he sido «el que dibuja bien» de la clase, que mis libros de texto de la Diputación de Aragón estan repletos de logos de Slayer, y de Eddies sorprendentemente bien copiados. Me mola mucho tu pagina tio, sigue asin. Cuidate tiaco

Responder!

micki dijo, el 15 de marzo de 2010 a las 8:20 pm...

hey josele, me acabas de alegrar el día! el día cuarto después de escribir el comentario, claro está, porque he pasado el fin de semana en una nebulosa de vodka y doritos y no me había percatado hasta hoy.

encontraste finalmente las j’hayber? hace un par de años volvían a estar de moda (al parecer), pero oh sorpresa, ahora lo que vuelve a estar de moda son las zapatillas de botaca! sabía que volverían algún día a recuperar su reinado. así que ahora hay más e incluso mejores opciones que las j’hayber 🙂

pon algún enlace a tus Eddies! siempre es motivo de regocijo encontrar a otro de «los que dubujan bien» de la clase, y saber que los Eddies todavía están vigentes en la peña de 4º de ESO que equivale a… soy del plan viejo… 3º de BUP? … soy viejo.

hablando de eddies, de los 3490 que debí dibujar en mis tiempos de estudiante, sospecho que un 20% se parecían a Eddie y un 80% a mi vecina vieja y loca del 7º, que una vez nos tiró una silla a la terraza

Responder!

Trackbacks