Categorías: Artículos, Compras inútiles, Juguetes olvidados, Miscelánea cotidiana

Ah, los domingos por la mañana cuando «la mañana» en cuestión no equivale a abrir un ojo a las cuatro de la tarde entre maldiciones y juramentos en lenguajes que todavía no han sido capaces de ser creados. Estoy hablando del domingo por la mañana propiamente dicho, cuando todavía no es tan pronto como para que te sientas absurdo porque percibes que tus vecinos duermen y tal vez tú deberías estar haciendo lo mismo, ni tan tarde como para que sea, efectivamente, por la tarde. Y daría la impresión de que últimamente sólo escribo acerca de domingos en los que me levanto a una hora digna de mención y voy a algún sitio pero, teniendo en cuenta que en mi vida sólo han acontecido tres domingos de este tipo desde 1998, creo que podría afirmar con plena seguridad que no se trata de un patrón con continuidad, mi insomnio todavía no está remitiendo, y no voy a dejar en un futuro cercano de trasnochar cual lechuza y pasar las mañanas de los fines de semana durmiendo como un pollo muerto.

El rastro fue la motivación que en este caso propició que sacrificara esas dulces horas de sueño de domingo que se acercan al mediodía, y a las cuales la gente poseedora de felices existencias e integrada en la sociedad ya ha comprado el pan, visitado a los abuelos, preparado la comida, fregado las ventanas, reenviado powerpoints graciosos desde Hotmail, desparasitado al perro y esperado al cartero en vano sin recordar que los domingos no hay correo. Esas dulces horas durante las que yo no hago nada más que dormir porque no tengo perro, no me gustan los powerpoints graciosos, sé que los domingos no hay correo y no me importa desayunar a las cinco de la tarde. O serían las cinco de la mañana? Desde que mi jornada laboral finaliza a las tres de la tarde, en el trayecto de regreso a la civilización suelo escuchar todo tipo de acalorados debates acerca de si se debería decir «buenas tardes» a alguien que todavía no ha comido. La gente que mantiene estas apasionantes discusiones sostiene que una misma hora puede ser «por la mañana» o «por la tarde» dependiendo de si se han ingerido sólidos recientemente, pero desconozco si a estas alturas se ha llegado ya a un acuerdo común sobre el tema porque a la tercera vez que escucho «buenas tardes no, buenos días en todo caso, que todavía no he comido», sólo siento deseos de subir el volumen de mi MP3 hasta que mis oídos sangren petróleo.

En Zaragoza siempre ha habido dos rastros, o rastrillos, o mercadillos, o como quiera dios que deba escribirlo para que se me entienda en toda España ya que, según mis estadísticas, el Escalón tiene un déficit de visitantes Ovetenses, Pacenses, Ilerdenses y Onubenses y no comprendo el motivo. Pero me encantan los gentilicios, esos grandes desconocidos, que siempre tratamos de improvisar al vuelo añadiendo el sufijo -ano a ver si cuela y fracasamos estrepitosamente. El rastro «de ropa», bastante aburrido a no ser que necesites comprar lencería barata de entre semana, zapatillas feas o un chándal para pintar, y el rastro «de la plaza de toros», denominado de esa enigmática manera porque estaba situado, indudablemente, en las cercanías de la plaza de toros. Digo estaba porque, tanto el rastro de la plaza de toros como el «de ropa» pasaron a ser reubicados hace ya algo más de un año, por exigencias del ayuntamiento que no hicieron feliz a nadie, al parking de la Expo que se celebró en Zaragoza en 2008 a la que no asistí a pesar de que mi pobre madre me regaló una entrada porque pensó que me haría ilusión. Este rastro, al que se le sigue conociendo como «el rastro de la plaza de toros» de la misma forma que hay gentuza que todavía se refiere a mi como «el pelos» aunque me corté las greñas hace siete años, es un fabuloso lugar al que dirigirse para quedar maravillado al contemplar la cantidad ingente de objetos heterogéneos que se intentan vender allí y tratar de imaginar el perfil de la persona que decida comprar, por ejemplo, un mocasín marrón muy usado o unas bermudas sucias con aspecto de haber sido llevadas por alguien durante todo un verano hace muchos, muchos veranos.

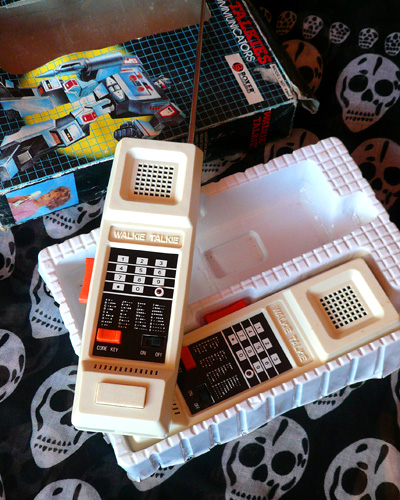

La magia del rastro de la plaza de toros es que no existe ningún criterio por parte de sus vendedores acerca del género que ofrecen. Imaginad por un momento volcar los contenidos del tercer cajón de la cocina encima de una manta y extenderla en la acera, pero quitando por decencia las chapas de cerveza que nunca tenéis cojones de tirar a la basura al abrir los botellines porque está a tres pasos y preferís dejarlas caer dentro del cajón con la esperanza de que algún día desaparezcan por arte de magia y cumpliendo aquella máxima de La Historia Interminable de que el olvido provoca la desaparición. Así es el rastro de la plaza de toros. Pero sin quitar las chapas. Precisamente por ese motivo es posible encontrar toda una cornucopia infame de objetos no relacionados entre sí, con un rango que aborda desde vinilos hasta máquinas de escribir. Desde botellas de Coca-Cola vacías hasta barajas de cartas a las que les faltan muchas cartas. Desde tornillos muy específicos y ligeramente oxidados hasta enciclopedias de flora y fauna. Desde tebeos Pulgarcito sin tapas hasta películas porno en VHS procedentes de aquella mágica época en la que no estaba bien visto depilarse el arbustillo. Y desde muñecos de robots sin cabeza hasta, por supuesto, walkie talkies. Sí, unos walkie talkies fueron los vencedores entre todo el elenco de objetos candidatos a ser adquiridos por alguien como yo, incapaz de resistir la tentación de comprar, cada vez que voy al rastro, dos o tres cacharros que luego al mirarlos me empiezan a provocar aprensión porque tienen pinta de haber estado en contacto directo con orina de desconocidos. Y no leáis entre líneas, con esto no quiero implicar que la orina proviniente de conocidos me atraiga, no soy de esos. Pero me parece una opción de lo más respetable.

¿Para qué quiero unos walkie talkies en pleno año 2010? Esa es una muy buena pregunta. Pero se los compré por dos euros al buen hombre que regentaba el puesto simplemente porque no sé decir que no. En serio, no sé decir que no, comprobadlo. Y si ahora me preguntarais si sé decir que no, tendría que deciros que sí, porque NO SÉ DECIR QUE NO MALDITA SEA, y me está acarreando muchos problemas en mi vida. El anteriormente citado buen hombre, regente del también anteriormente citado puesto, me comunicó que vendía los walkie talkies por la simple razón de que no los utilizaba, lo cual se me antojó un motivo realmente de peso. Pero algo me hizo pensar que todavía no se había decidido a poner a la venta todo lo que no utilizaba, ya que por mucho que examiné el puesto no vi jabón por ningún sitio. Oh vale, eso ha sido un chiste cruel, pero en alguien tengo que descargar la ira que se me ha creado al descubrir que las monedas de dos euros no flotan en el váter. Tras emprender una sutil huida ya que el afable comerciante tenía un misterioso empeño en que me llevara también el manual de instrucciones de un walkman, me había convertido de repente en el flamante nuevo dueño de unos walkie talkies, y todo un abanico de nuevas posibilidades se abría ante mis hasta ahora limitados horizontes.

Todos tuvimos una pareja de walkie talkies cuando fuimos pequeños. Qué coño, todos tuvimos exactamente ESTOS walkie talkies, los del robot en la parte frontal de la caja. En realidad yo no tuve concretamente estos walkie talkies, sino que tuve otros parecidos pero he de aparentar y haceros creer que sí tuve los del robot para no sentirme marginado, ya que ya sufrí suficiente marginación cuando me refería a ellos como «wocky tockys» mientras el resto de los criajos decían «güalkitalkis» o denominaciones incluso peores. Yo pensaba que la buena pronunciación sajona estaría por encima de robots, pero qué equivocado estaba.

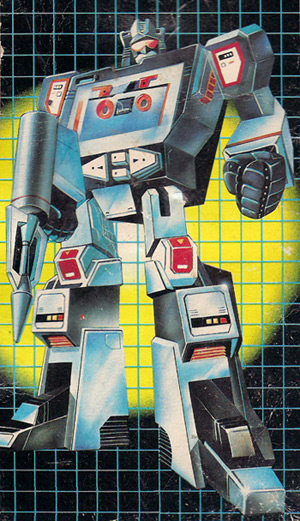

Hablando de robots, me fascina el hecho de que en la caja aparezca, imponente, un robot con un pistoloncio láser en una mano, una especie de cinta de cassette gigante en la pechera, y aspecto de haber sido expulsado del casting de la película de Transformers de 1986 por tener poco que ofrecer, cuando un robot transformable no tiene una mierda que ver con walkie talkies. Pero supongo que, si se quería vender algo a mediados de la década de los ochenta, era absolutamente imperativo colocar algo similar a un Transformer, aunque no tuviera ningún tipo de relación. De la misma manera que, a mediados de los noventa, era totalmente necesario anunciar cualquier cosa con la palabra «multimedia» y la foto de un CD con un arcoíris reflejado en su parte posterior, y hoy en día es la imagen de Hannah Montana la que debe aparecer en cualquier producto que se pretenda vender de forma digna. Increíblemente, la última vez que hablamos de arcoíris no existía en el diccionario de la RAE esa palabra como tal, sino que la forma correcta de referirse a ellos era «arco iris», pero ahora, en la edición número 23 del maldito Diccionario de la Lengua Española, al parecer alguien ha decretado que la manera adecuada de llamarlos es «arcoíris» en lugar de «arco iris». Ignoro si algún catedrático habrá leído el Escalón Imaginario y los hongos de mi nevera habrán provocado este inesperado cambio pero, RAE, me estás poniendo muy difícil que te siga con tanta variación. Aquella vez que adaptaron el padre nuestro y cambiaron algunas frases me volví agnóstico. Y eso ha sido sólo una advertencia.

En esta frenética era moderna en la que la telefonía móvil está al alcance de todo bicho viviente, y prácticamente cualquier desgraciado puede mandarle un SMS al mismísimo rey de Suecia (cualquier desgraciado que tenga al rey de Suecia en su agenda del móvil, claro está, pero ¿quién no lo tiene?) para cagarse con abreviaturas para ahorrar caracteres en toda su prole si así lo desea, unos walkie talkies no parecen los objetos más avanzados técnicamente del momento. Pero en 1986, cuando los teléfonos móviles sólo aparecían en las películas, y aún así sólo estaban instalados en los coches de los cabecillas de las bandas de narcotraficantes, y sólo los utilizaban para cosas realmente importantes como ordenar aniquilar al policía negro que había sido expulsado del cuerpo pero juró venganza, y no para enviar llamadas perdidas nocturnas de «pienso en ti cuando me voy a dormir» y mensajes de TKM a sus novias, unos walkie talkies se antojaban la absoluta cumbre del poder tecnológico en nuestras manos. Gracias a ellos, podías comunicarte con otra persona que estaba en otra habitación, y no a gritos como cuando tu madre te llamaba a cenar por quinta vez. Gracias a ellos, podías jugar a ser un espía infiltrado en una base en la que no hay nada que destacar porque es tu casa y decir la frase «corto y cambio» trescientas veces en una tarde. Y lo más importante, y algo que no puede hacer tu teléfono móvil con pantalla táctil, tarjeta de memoria micro-SD de 100 gigas, HDMI, WI-FI, RCA y reproducción AVI DIVX: enviar jodidos mensajes en código morse. Sí, todos los modelos dignos de walkie talkies en el mercado ofrecían la fabulosa posibilidad de enviar mensajes en morse a dios sabe quién ya que, normalmente, si a tu interlocutor no le había dado una apoplejía de tanto escuchar pitidos, eras tú el que se había puesto a ver la tele tras apretar el botón del morse setecientas veces sólo para enviar la palabra «mierda».

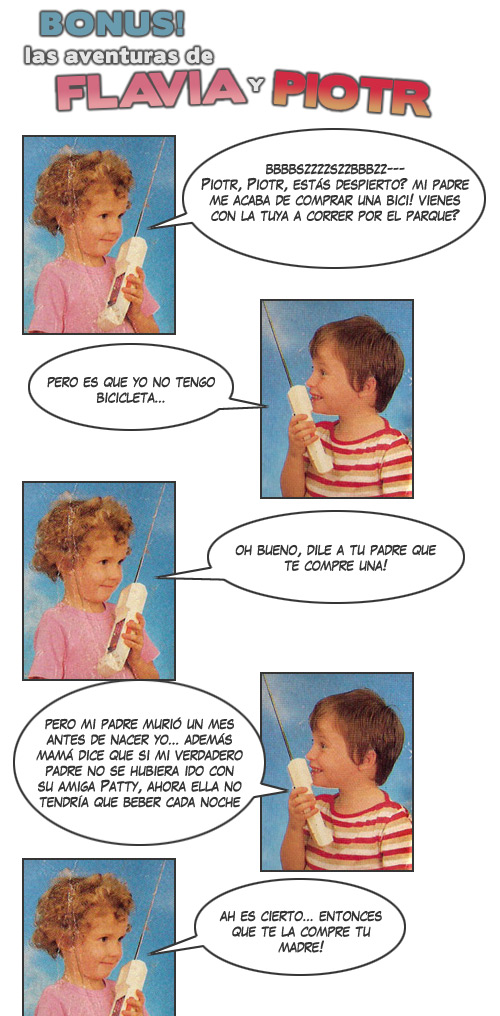

Echemos un vistazo al resto de la caja, ya que podemos encontrar algo más que un robot con gafas de sol rojas. A cada uno de los lados tenemos a dos niños pequeños ligeramente retrasados que nos indican cómo no hay que usar los walkie talkies ya que, aparte de que se nota que estaban el uno enfrente del otro en el momento de la foto, aunque eso ya no es culpa suya sino del fotógrafo, los pobres mierdas están hablando a través del extremo del walkie talkie por el que se escucha. Por todos los santos astros del firmamento infinito, tan complicado es el funcionamiento de un walkie talkie? No es de suponer que incluso un espécimen de una inteligencia en principio menor a la humana, como por ejemplo digamos un chimpancé pardo, tendría el sentido común de acercarse la parte superior del auricular a la oreja y la inferior a la boca? Por muy graciosas que sean las bocas de los chimpancés. Pues bien, estos dos infraseres dan por hecho que lo apropiado es hablar por donde deberían estar escuchando, por no decir que pulsan el botón para emitir simultáneamente, y aún así la niña nos obsequia con una cara de sorpresa y perplejidad al no recibir correctamente el mensaje de «EI MIRA STOI ABLANDO CON 1 TLEFONO SIN CBLES CORTO Y CANVIO AJJJAJAJ» que le transmite su amigo el otro niño.

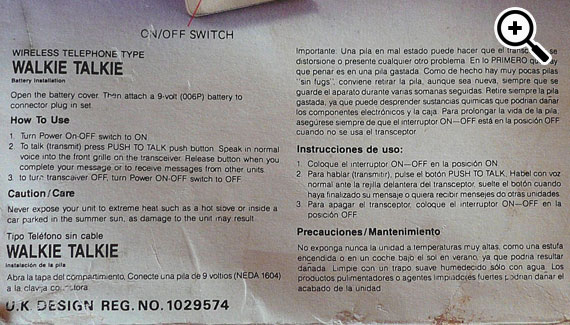

A pesar de que, como ya hemos comentado hace unos párrafos, el anterior propietario de estos walkie talkies insistía misteriosamente en que me llevara junto a ellos las instrucciones pisoteadas, y con partículas oscuras no identificadas adheridas a sus páginas, de un walkman, algo me hace pensar que este pack jamás fue ofrecido con unas instrucciones en papel, ya que todo lo que se necesita saber acerca de ellos, e incluso más, viene profusamente detallado en la parte posterior de la caja de cartón:

Misteriosamente, y aunque el modo de empleo e indicaciones están escritas en dos idiomas, la parte en inglés es considerablemente más corta que la española, haciéndola parecer algo así como el Quijote en comparación. Si el Quijote lo hubiera escrito un aborigen de las islas Trinidad y Tobago, claro está. Voy a dejar de lado, e incluso perdonar, el hecho esperable de que no haya ni una sola frase completamente bien escrita, y lo voy a pasar por alto porque las tildes y el rabillo de la eñe parecen haber sido escritos a mano con un rotuladorcillo de punta fina, intentando que no se notarara, y eso, amigos y amigas pedantes del léxico, me honra. Me gusta imaginar y pensar que, hace veinticinco años, existió en la empresa fabricante de estos aparatos, allá en un viejo edificio a las afueras de Hong-Kong, un maldito imbécil como yo que comenzó a gritar histérico que ESTA CAJA NO PUEDE SALIR A LA VENTA HASTA QUE NO TENGA EÑES Y ACENTOS MALDITA SEA LOS PONÉIS CON BOLI O COMO OS SALGA DEL RÁBANO! Las instrucciones nos recuerdan con énfasis que en lo PRIMERO que hay que penar es en una pila gastada (sic). No en si has encontrado un condón con sabor a melocotón en el cajón de tu hija de doce años, ni en ese misterioso liguero de PVC que guarda tu marido bajo el almohadón. Ni, por supuesto, en el golpe de estado que acaban de dar los pingüinos mutantes invasores de Marte ni en el bombardeo de meteoritos radiactivo que están cayendo del cielo y acaban de reducir tu casa a escombros, amén de haber convertido uno de tus brazos en un grillo campestre. No, maldición! EN LO PRIMERO en lo que hay que pensar es en una pila gastada, así que coged ahora mismo todas esas pilas que tenéis en el fondo del cajón de la mesilla, de cuando escuchabais la radio antes de ir a dormir allá por 1993, y llevadlas a uno de esos contenedores, seguro que tenéis uno incluso en el supermercado.

Las instrucciones también nos apuntan que hay muy pocas pilas «sin fugs», y ahora me siento bastante estúpido porque pensé que tal vez fug sería un tecnicismo desconocido para mi y lo busqué en la enciclo…. Google. Bien, no lo era, y doy gracias al cielo de que justamente las pilas que había dentro de estos walkie talkies fueran unas de esas pocas pilas sin fugas, porque cuando abrí el compartimento en cuestión para reemplazarlas realmente temí estar destapando una especie de equivalente de la caja de Pandora en versión inalámbrica que iba a convertir mi brazo en un grillo campestre, mientras yo injustamente iba a estar preocupándome por las pobres pilas gastadas desde 1985.

Otra de las indicaciones destacables es la que recomienda hablar con voz normal ante la rejilla delantera del transceptor, que debió ser la parte que confundió a los niños de las fotos, ya que realmente ambas rejillas, la de escuchar y la de hablar, están situadas en la parte delantera. Hey, tal vez he sido demasiado rígido con esos niños, podría haber sido peor, podrían haber aparecido hablándole a la antena. Aunque tendríamos que ver la sesión completa de fotos para estar realmente seguros de que eso nunca ocurrió. Aparte de que transceptor es una palabra inventada, y de esas que pasan desapercibidas en las películas de ciencia ficción entre toda la retahíla de palabras técnicas también inventadas, me llama la atención el detalle de que se debe hablar con voz normal. Lo cual está en total contraposición con la utilización real de estos walkie talkies, ya que casi absolutamente todos los criajos poníamos voces raras al hablar a través de ellos. O ¿realmente había alguien que no forzara la voz intentando que resultara extremadamente grave y seria al decir «aquí Wilson, localizado platillo volante, en su interior huele a garbanzos, corto y cambio»? Tal vez los niños sosos.

Por último, las instrucciones nos advierten de que los agentes limpiadores fuertes pueden dañar el acabado de la unidad. Y con eso de acabado no estoy seguro de si se refiere a estas carcasas de plástico tóxico o a algún teléfono victoriano perteneciente a Benjamin Disraeli que debería venir incluido en la caja pero se perdió en el transcurso de los años. Wow, no pensaba en Benjamin Disraeli desde 1997, y no creo que vuelva a hacerlo hasta 2020, si todavía sigo vivo.

Los walkie talkies, o mejor dicho estos walkie talkies, no funcionan, como era de esperar. Tal vez la advertencia que también figura por detrás, recomendando que no se expongan los transceptores a altas temperaturas, sea cierta y no hayan podido soportar cincuenta domingos por la mañana a pleno sol encima de una manta en el rastro, esperando a que un pobre mamón los comprara. Sólamente emiten, incluso con pilas nuevas, unos agradables pitidos gracias a los cuales ahora estoy cobrando una pensión por un 78% de invalidez auditiva, y que me hacen pensar que tal vez esos niños de la foto fueron más listos que yo al fin y al cabo y hablaban a través de la rejilla equivocada para mantener intactos sus jóvenes tímpanos. Sólo de vez en cuando, si se juntan las antenas un número indeterminado de veces, se encienden y apagan los walkie talkies otro número indeterminado de veces, y se les propina el habitual golpecillo a lo somardas con el que siempre se pretenden solucionar todos los problemas electrónicos, funcionan durante medio minuto.

En definitiva, estos walkie talkies no valen ni para cascarla, y además siento la profunda sospecha de que han estado en sitios que, si supiera a ciencia cierta cuáles han sido, no les estaría ahora acercando alegremente mi boca para exclamar «HOLA, HOLA, MIERDA» con la esperanza de que funcionen. Pero la nostalgia de tiempos pasados me llevó a darles un nuevo hogar en honor a mis viejos walkie talkies, que no tenían un robot pero sí un gran botón naranja para enviar código morse, con los que jugué durante largas horas con mi hermana pero a los que también convertí en algo ligeramente impensable para unos walkie talkies: un juguete individual. Todavía recuerdo cuando fabriqué mi primera radio

portátil al dejar uno de los walkie talkies al lado de una minicadena, con el botón de emisión atado con celo para que estuviera apretado todo el rato, y descubrí con alegría que con el otro walkie talkie podía escuchar los 40 Principales por toda la casa, concretamente «I Love to Love» de Tina Charles, que sorprendentemente tenía un remix dentro de las listas en 1986. ¿Por qué cojones me acordaré precisamente de qué canción escuché a través de mi invento de mierda de los walkie talkies mientras que soy incapaz, por mucho que me esfuerce, de recordar qué he cenado hace media hora? Supongo que Tina Charles era más pegadiza que mi cena. Y, tal vez ligeramente hipnotizado por el susurrante sonido de la radiofrecuencia, con ese seseo característico del principio del dial en la onda media, pasaba mis tardes de invierno sentado en la alfombra, tratando de captar emisiones de radioaficionados, esos anónimos habitantes que también pasaban sus tardes de invierno emitiendo gilipolleces que no escuchaba nadie más que yo y otros niños con walkie talkies y, sobre todo, enviando mensajes y códigos en morse desde la Tierra hacia algún planeta lejano, situado a millones de años luz, solicitándoles que me llevaran con ellos. Tal vez todos esos años luz hayan sido ya recorridos por mis llamamientos, y tal vez los años luz de su respuesta también estén a punto de ser recorridos. Tal vez la aparición de estos walkie talkies en mi vida no haya sido casual, y tal vez el destino quiera que por fin reciba a través de ellos noticias de ese planeta lejano al que quería viajar de pequeño. Espero que quepan todos mis vinilos en la nave espacial. Y que allí no existan los polos ni los mocasines marrones. Puagh.

Mike Van Botox dijo, el 23 de agosto de 2010 a las 1:55 am...

Ese robot y ese diseño tan exclusivo de los artefactos en cuestion son realmente atrayentes. A mi se me hacen irresistiblees.

Responder!

micki responde el 23/8/2010 a las 10:35 am

te los vendo por 3 euros! imagina el cuasi-infinito mundo de posibilidades que repentinamente se abre ante tus ojos cual cola de pavo real!

Responder!

Mike Van Botox dijo, el 23 de agosto de 2010 a las 5:42 pm...

Podría pagar incluso mas si me incluyes en el lote, el magnífico single de THE DONS, me produjeron una extraña reaccion, asi como muy fuerte, no llega a ser buena, pero es intensa, tengo que pensar sobre ello, tal vez, si me lo vendieras, podría descifrar mejor mis sentimientos. Podemos hacer trueque, yo te lo cambio por uno de viva la gente.

Responder!

micki responde el 23/8/2010 a las 8:02 pm

oh vaya… a pesar de los ofrecimientos monetarios que recibo cada día en mi e-mail por el single de -::THE DONS::-, me veo obligado a rechazarlos todos ya que mi intención es ofrecerlo en la gran subasta navideña del Escalón, cuyos fondos estarán destinados a la financiación de una estatua esculpida en oro y dedicada a Splinter, que pretendo erigir en la plaza de España de Zaragoza

Responder!

Mike Van Botox dijo, el 23 de agosto de 2010 a las 9:58 pm...

Comprendo. Pero debes subir la otra cancion del single, me quedé en vilo, tambien tengo miedo a decepcionarme mucho, como tu dijiste, pero estoy dispuesto a arriesgarme, la incertidumbre me mata, dicen que esta es el campo de las posibilidades infinitas y posiblemente si lo escucho de tanto que espero acabe frustrandome (tanto para bien como para mal) pero subelo!

PD: Puede que me plantee seriamente comprarte los sofistticados artilugios del robot.

Responder!

micki responde el 24/8/2010 a las 7:06 am

me sentiría muy miserable al venderte semejantes objetos llenos de mugre y que encima no funcionan bien. tendría que envolverlos en papel plateado con estrellas y añadir un gran lazo rojo para tratar de mitigar un poco la nefasta sensación que te supondría abrir la caja y sostenerlos en tus manos. creo que te mereces más.

te digo la verdad? todavía no he escuchado la cara B de ese single! la cara A satisfizo de tal manera mis anhelos que ya no tuve fortaleza para más. pero prometo pasarlo a mp3 y hacértelo llegar, porque el Escalón te ama.

se dice satisfizo?

Responder!

micki responde el 5/9/2010 a las 9:24 pm

bueno, bueno, hoy es un día especial, ahora que el verano lentamente comienza su triste viaje cada vez más lejos de nosotros, y las hojas otoñales comienzan a revolotear en los cielos ambiguos. hoy por fin es revelada la cara B del single de The Dons, la cual contiene una canción llamada M.A.F.F.I.A. que puedes descargar aquí.

no me había dignado a escucharla hasta ahora, tiene un aire como si Ultravox hubieran sido heroinómanos, tal vez hayan sido los 3 minutos más largos de mi vida y no sé si odiarte por ello

Responder!

Josele dijo, el 26 de agosto de 2010 a las 11:57 pm...

Oh dios mio, realmente habrá una subasta navideña del Escalón? Se podrá pujar por los chicles mugrientos en estado de descomposición? y por películas ochenteras horribles?? La navidad gozaría de un espíritu mucho mas especial y auténtico para mí…

La historia personal de Piotr se asemeja en un gran porcentaje a la de un personaje de un comic que dibujé en 3º de ESO en los ratos muertos… solo que en mi comic el personaje es un robot enviado para someter a la humanidad al cual se le han implantado recuerdos confusos. Estoy aburrido? Sí.

Responder!

micki responde el 27/8/2010 a las 1:22 pm

todavía no lo sé, pero es la unica opción que se me ocurrió para evitar tener que comenzar a dormir en el descansillo por el exceso de basura inútil dentro de casa. se llama descansillo a la zona que existe más allá de la puerta de tu hogar, donde hay escaleras y en algunas ocasiones un ascensor, o es el rellano?

todos somos un poco Piotr en algunas ocasiones, aunque no consigo llegar a ver las similitudes con el robot subyugante de recuerdos enrevesados

Responder!

Josele responde el 29/8/2010 a las 11:34 pm

Si, es que al robot subyugante se le implantaron unos recuerdos enrevesados (para hacerle creer que es humano), tragicos, muy similares a los de Piotr. Al final, descubre que no es mas que una maquina y se rebela contra sus creadores auto-inmolandose.

Que sepas que no eres el único que plagia sobre pelis/cuentos a la hora de escribir/dibujar 😀

Responder!

micki responde el 31/8/2010 a las 1:36 pm

plagiaste eso de Robocop 2? o de Robocop 3? eso me recuerda que todavía no he visto Robocop 3!!

Responder!