Si en 1990 hubiera tenido la posibilidad de erigir un monumento en honor a algo o alguien, seguramente habría elegido o bien una tortuga ninja o una cinta de cassette gigante. Sí, las cintas significaban aproximadamente un 98% de la totalidad del sentido de la vida para mí, siendo el 2% restante el oxígeno del aire que necesitaba (y necesito) para respirar. Durante absolutamente toda mi infancia, pubertad y adolescencia, mi única deidad y los únicos seres inanimados ante los cuales sentía necesidad de rendir cuentas eran mis cintas. No tengo muy claras las líneas divisorias que delimitan todas esas épocas en la vida, ni cuándo finalizó exactamente mi adolescencia para dar paso al amargo comienzo de mi vida adulta, pero supongo que fue aquel día en el que con veinte años un niño gordo imbécil me dijo «a qué piso va, señor?» en el ascensor de la consulta del médico al cual iba porque tenía una faringitis del tamaño de Cuenca, haciéndome sentir decrépito y multiplicando mi agonía gargantil por mil. Afortunadamente, justo al día siguiente un pobre camarero que debía ser ciego o anormal me pidió el carnet de identidad antes de darme cambios para la máquina de tabaco, retrayéndome mentalmente a la feliz era en la que todavía era demasiado joven para fumar y beber pero lo hacía igualmente. Los veinte años fueron una época de extremos en mi vida.

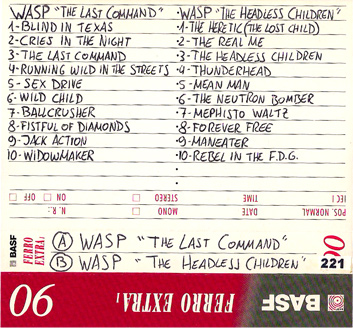

Más o menos hacia el final de mis diecinueve años y comienzo de los veinte, las cintas pasaron rápidamente a mejor vida en mi vida, valga la redundancia. Reemplacé poco a poco todos mis cassettes por vinilos y CDs, y atrás quedaron aquellas largas tardes creando recopilaciones de mis canciones favoritas de Helloween, Stryper y Stormwitch en cintas vírgenes de 90 minutos para escuchar con mi walkman provisto de auto-reverse durante los repetitivos trayectos hacia y desde el colegio. Debo reconocer que fui extremadamente tardío en adaptarme a las nuevas tecnologías de audio portátil como el discman o los reproductores mp3 y continué portando, con orgullo y esmero, y colgado del cinturón, mi walkman de mierda con la tapa de las pilas pegada con celo hasta bien entrado el año 2004, cuando un buen día alguien me preguntó si ese bulto bajo la camiseta era una riñonera en pleno siglo XXI y me dio tanta vergüenza que tomé la resolución de adquirir algo ligeramente más actual.

Las cintas lo eran todo para mí. No era capaz de viajar con mis padres a la playa en agosto sin llevar conmigo dos cajas de zapatos llenas de cassettes de las cuales luego solamente escuchaba dos durante todo el mes. Si perdía una de mis cintas originales, con el sufrimiento que me conllevaba conseguirlas, barajaba la opción de suicidarme ahogado en diarrea de loro durante al menos cuarenta días. Llegué incluso a suplicar al dependiente de una tienda de discos que me permitiera comprar a plazos la horriblemente miserable edición en cassette de The Number Of The Beast, porque costaba 995 putas pesetas y yo sólo poseía 600 en monedas de cien y cinco. Y lo conseguí, aunque creo que jamás llegué a pagar el segundo plazo. Tal vez por eso la tienda ya no exista. Mi avaricia provocó la desaparición de una tienda de discos, dios mío, no merezco vivir.

Mi colección de cintas me excitaba más que imaginar a la Stevie Nicks de 1975 disfrazada de azafata de avión mientras agita una coctelera de vodka con zumo de naranja y mi nombre escrito en ella en letras plateadas, y ahora permanece acumulando polvo, intocable, repartida en varias cajas de cartón de ese que huele a cartón pero a cartón del que huele mal. Las echo de menos? En absoluto. Por mucho que las amara incondicionalmente, también las odiaba. Siento nostalgia de «la era cassette»? Por supuesto, pero sólo de la era en cuestión. No de las cintas. Se oían jodidamente mal como si constantemente de fondo alguien estuviera expeliendo un interminable pedo de esos que suenan poco pero hieden fatal. Las portadas eran minúsculas, por no hablar de las letras de las canciones, en el milagroso caso de que estuvieran incluidas. Sospecho que ahora veo menos que un topo muerto por culpa de leer las letras del Keeper Of The Seven Keys hasta que me las aprendí. Creo que estaban impresas en fuente Arial tamaño 2. Para saltar la puñetera y consabida balada homosexuada tenía que avanzar a ojo con el botón de FFW y confiar en no pasarme. Odiaba tener que conformarme con la edición en cassette y no poder comprar el CD, ya que para ello habría tenido que ahorrar durante seis meses en lugar de tres porque la paga de un criajo de once años no daba para más fiestas. Las cintas cumplieron su función en su momento perfectamente, la felicidad plena llegó a mi vida en forma de vinilos para casa y mp3 para fuera de casa, y ahora las cintas pueden pudrirse en el averno llameante por lo que a mí respecta. Ellas y los palurdos que ahora llevan camisetas con cintas dibujadas porque «está de moda lo retro y lo ochentero jaja qué risasss ostia una cinta me encantaba rebobinarla con el boli Bic jo q tiemposss». Pudríos.

Pero estamos en 1990 y las dos cosas más sagradas en mi vida son las cintas y Michael Jackson. Ya he hablado de mi adoración púber hacia Michael Jackson en alguna ocasión, y en aquella época habría comprado una cantimplora rellena de orina mañanera de canguro si hubiera tenido el logo de Michael Jackson serigrafiado. Fue debido a este motivo que compré la cinta más rematadamente inútil de la historia del universo musical. Fue por este motivo que cayó en mis manos algo que provocó que hoy sea un ser descontento que odia al 100% de la población humana y animal. Fue por este motivo que llegué a conocer a…

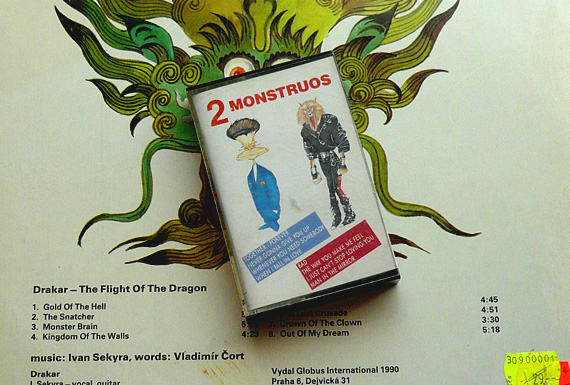

Se trata de, como su propio nombre indica, una cassette que encontré durante la por supuesto todavía en curso mudanza del infierno, y que compré en el verano de 1990 mientras paseaba con mis padres por el rastro itinerante que tenía lugar cada miércoles en Alcocéber, el pueblecín castellonense en el que pasé algo así como diez de los mejores agostos de mi vida y en el cual acontecieron mis cuatro mayores altercados policiales que obviaré relatar aquí porque son bastante absurdos. Ya sabéis cómo era aquel rastro playero: puestos de hortalizas y frutas, puestos de bolsos, carteras y marroquinería variada de esa que siempre provoca la consabida y políticamente incorrecta frase de «ostias cómo huele a negro», de la cual te arrepientes un poquitín tras haberla exclamado, puestos de juguetes de plasticucho malo, abuelos sudados en bañador que deambulan lentamente, y un puesto de cintas con gitanadas atronando a través de un par de altavoces.

En aquella era pre-internet, pre-Wikipedia y pre-«busco en Google esa noticia de la cual estaban hablando en la máquina del café y sobre la que no he podido opinar porque vivo en la inopia y no tenía ni idea ni de que había ocurrido», no había muchas maneras para un crío de diez años de averiguar la discografía completa de su ídolo Michael Jackson. Tenía Bad en vinilo, tenía Thriller y Off The Wall en cinta, y veía por todas partes docenas de discos y cintas de cuando Michael era un niño negro con pantalones acampanados, de cuando era un niño negro con gorrita y mirada soñadora, y de cuando era un niño negro que cantaba con sus hermanos, a su vez también niños negros con pelo afro. La época musical de cuando Michael era pequeño nunca me hizo especial gracia, porque los niños cantantes junto a los grupos «de canciones graciosas» son dos conceptos que jamás he comprendido ni apoyado. Así que me encontraba totalmente desconocedor de qué más había ocurrido en la vida Jacksoniana desde que había dejado de ser pequeño hasta el día de entonces, en 1990. No sabía si me faltaba algún disco, si ya los tenía todos, si Michael Jackson de adolescente ya molaba, o si todavía sonaba a tema Motown que no me hacía muy feliz. Yo quería más cosas semejantes a Smooth Criminal, Beat It y Dirty Diana, y no sabía dónde conseguirlas, si es que existían.

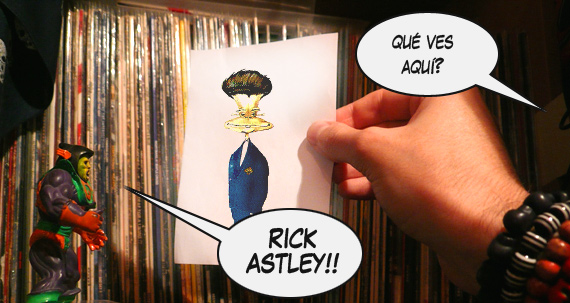

Por ello, me convertí en una presa fácil para «2 Monstruos en una Cassette». La vi. La compré. Y me arrepentí. Algo así como el «veni, vidi, vici» de Julio César, pero en su vertiente lamentable. Su portada mostraba los dos monstruos prometidos, y uno de ellos era indudablemente Michael Jackson, ataviado con el trajecito negro lleno de tachuelas con el que aparecía en el vídeo de Bad, y con la cabeza de hombre-lobo con la que aterrorizaba a su especie de novia en el de Thriller. Best of both worlds, como se suele decir en Massachusetts, sólo faltaba el guantecito brillante y los calcetines blancos al aire. Todo unido en una fabulosa ilustración que, honestamente, barajaría tatuarme en el brazo si me quedara algo de espacio libre en el mismo y además no me dieran miedo las agujas. El otro «monstruo» de la cinta es ni más ni menos que Rick Astley. El problema es que, mientras que representar a Jacko en plan monstruo lo podría haber hecho sin quebraderos de cabeza hasta un chimpancé sabio, el bueno de Rick Astley era un pobre pelirrojo que cantaba moñeces que gustaban a mi madre y a mi hermana mientras que a mí, incluso por aquel entonces que tenía el dudoso gusto musical de un niño de diez años, se me antojaba una peste a erradicar.

Así que la mejor forma que se le ocurrió al dibujante de monstruotizar a Rick Astley fue añadirle unas antenitas a ambos lados del mentón y realizar la caricatura más despreciable jamás facturada, en la que nadie en su sano juicio identificaría a ese personaje como Rick Astley, y fracasando tan estrepitosamente como una noche hace varios años en la que traté de dibujar con acuarelas a la cantante de Atomic Kitten en pelotas.

Editada en 1988 por Koka Music, sello discográfico editor al parecer de panaceas musicales como «Dolce Vita Mix», «Dolce Vita Mix 2», «Fun Fun Mix», «Technotronic Mix» y «Máquina Total», posee el número de serie Koka-03, convirtiéndose en nada menos que la gloriosa tercera referencia editada por esa discográfica. Así es, tengo en mis temblorosas manos la obra de arte número III de Koka Music, y por desgracia desconozco cuáles serían esos dos misteriosos títulos que la precedieron, pero apostaría un 87% de mi masa escrotal a que su nombre contenía la palabra «Mix» al menos una vez.

Hasta ahora todo es fabuloso, se trata de una extraña cinta barata que contiene ocho canciones, cuatro de las más famosas de cada cantante, como por ejemplo «Together, Forever» y «Never Gonna Give You Up» de Rick Astley, y «Bad», «I Just Can’t Stop Loving You» o «Man In The Mirror» de Michael Jackson. Pensé que tal vez se tratara de un concierto pirata y, aunque las canciones de Rick Astley me la soplaran mediante motor de explosión, siempre podía grabar las de Michael Jackson en otra cinta y tener algo nuevo para escuchar. La problemática apareció cuando, tras calzarme los auriculares de esponjas naranjas, descubrí con horror que los individuos que estaban cantando NO ERAN ni Michael Jackson ni Rick Astley.

Efectivamente, «2 Monstruos en una Cassette» contiene una serie de interpretaciones de canciones famosas de Rick Astley y Michael Jackson realizadas por dos tíos que no son Rick Astley ni Michael Jackson. Son versiones de estudio y la música, aunque se nota que no es la original, se ciñe totalmente a la de las versiones de verdad. No hay ningún giro sorprendente ni un frenético solo de marimba a mitad de «Together, Forever». Son, tal cual, las canciones de siempre, tocadas por otra gente y cantadas por otros mendas. El Michael Jackson falso se parece más bien poco al verdadero, aunque al menos celebro que le ponga algo de empeño tratando de recrear los famosos grititos y «dah!» de Jacko. Además tiene voz de llevar gorrita encima de un flequillo a lo Vanilla Ice. El Rick Astley falso, sin embargo, no se asemeja al verdadero ni por el forro de los cojones, y todo ello provoca un aluvión de preguntas en mi cabeza, a saber: ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? Y si alguna pregunta aparece dos veces, es porque yo me la hago también dos veces. O tres. O cuatro millones de veces desde aquel día en el que compré una cinta que me arruinó la pubertad.

Me deja totalmente perplejo que alguien llegara a la conclusión de que era una brillante idea tomarse la molestia de regrabar la música de ocho canciones desde cero, contratar a dos cantantes de habas y editar una cinta con versiones de Rick Astley y Michael Jackson. A qué clase de público potencial inexistente iba dirigida semejante mierda inútil? Si yo, un fan de diez años e incondicional de Michael Jackson, no llegué ni a la mitad de la segunda canción y tuve que apagar el walkman, atónito ante la santa memez que acababa de comprar, ¿quién iba a tener el tiempo y las ganas de escuchar la cinta entera? Y por qué precisamente el artífice de la creación decidió unir precisamente a Michael Jackson y Rick Astley? Tal vez «2 Monstruos en una Cassette» era tan sólo la primera entrega de toda una saga musical planificada que tuvo que dar marcha atrás y ser cancelada dado que ni el más retrasado de los habitantes del planeta azul la compró, y soy el poseedor de la única copia existente. No sé si me acabo de llamar a mí mismo el ser más retrasado del planeta azul o incluso me he autosituado en una posición todavía peor. En cualquier caso no es bueno para mi autoestima. Si más incautos hubieran comprado esta cinta, a lo mejor hoy podíamos vibrar y bailar a ritmo de otras ediciones de «2 Monstruos» que contuvieran binomios del tipo «Barricada + Luz Casal», «Jonas Brothers + Aerosmith» o «Presuntos Implicados + King Crimson». Caramba, creo que podría considerar mi vida como plena si escuchara una canción de King Crimson al estilo «2 Monstruos», y ya no tendría ni que tener un hijo ni que plantar un árbol. Qué coño, los mismos cantantes que hacen del Michael Jackson y Rick Astley podrían cantar también todas las demás canciones de cualquier artista, ya que el parecido y la imitación no eran precisamente sus fuertes.

Hoy el Escalón está de luto por esas dos personas, jóvenes de 1988 llenos de vida, ilusión y sueños de convertirse en cantantes famosos con un número 1 en Los 40 Principales y centenas de chicas convirtiendo sus bragas en papel maché ante la mera contemplación de sus caras. Pero, al mismo tiempo, jóvenes desvalidos ante la manipulación de las diabólicas discográficas, por culpa de las cuales se vieron inmersos en un proyecto absurdo que provocó la debacle de sus carreras y la repudia hacia sus personas por parte del único ser humano que compró su cinta, un niño de diez años. Pero me gustaría que esos jóvenes hambrientos de emociones, que hoy en día ya no son jóvenes y tal vez ni recuerden que un buen día encarnaron a Michael Jackson falso y Rick Astley falso, leyeran estas palabras y supieran que ese niño ya les ha perdonado, y que su obra provocó una intensa reacción en alguien, en algún lugar de Castellón durante las vacaciones de verano de 1990. Una intensa reacción de odio. Pero una reacción al fin y al cabo.

Starman82 dijo, el 13 de octubre de 2010 a las 11:22 pm...

Desde luego, el dibujante ultra aficionadillo que hizo la caricatura de Rick Astley debió de hacer AUTÉNTICOS ESFUERZOS para lograr que ésta no se pareciese en ABSOLUTAMENTE NADA a Rick. Por cierto: he de decir que de pequeño también me molaba Jacko ( y ahora también ) pero también, como niño impresionable y con poco criterio, me encantaban Rick Astley y George Michael ( antes de que confesase su «gayismo», claro está ), por la razón siguiente: todos ellos ( sobre todo estos dos últimos ) siempre se nos mostraban en unos videoclips muy «chulos» como auténticos ligones y «triunfeitors» ante miríadas de tías que les adoraban, y claro, uno siempre quería identificarse con ellos… sea como fuere que hayan acabado años más tarde o en la actualidad. Cómo me encantaban esas tardes de sábado viendo esos videoclips en el programa «Tocata» comiendo tostadas con Nocilla o un plato hondo con leche y mogollón de Choco-Crispies….. El que más me encantaba de todos estos videoclips «empapa-coños» protagonizados por cantantes «chulitos» era, sin duda, el de la canción «Is this love ?» de WhiteSnake. Lo siento Micki: no sé qué pensarás de mis gustos musicales pero en fin: sólo era ( y soy ) un niño…..

Responder!

micki responde el 14/10/2010 a las 12:53 pm

caramba, a mi Rick Astley y George Michael siempre me parecieron merecedores de ser enterrados en lodo tóxico. Rick porque les gustaba a mi madre y hermana y como buen niño rebelde no lo podía tolerar (y aparte me parecía un moñas), y George porque mi pequeña mente no concebía que un tipo con ese aspecto de barbita, gafas de sol y pendientes luego hiciera esa musiquilla que no le pegaba con las pintas.

ahora, viendo las cosas en perspectiva, considero que Rick cantaba guay aunque su música sigue sin ser para mí, y George sigue sin gustarme, sobre todo desde que la gente opina que debería haber sido el sustituto de Freddie Mercury. qué puta manía con eso! aunque me cae bien porque siempre tiene altercados bochornosos y siempre le pillan con las manos en la masa.

a mi me gustaban Duncan Dhu de pequeño y ahora no los puedo ni ver 🙂

pero mi vídeo favorito era el de Heart de Pet Shop Boys, con el tipo ese viejales que vivía en un castillo y le arruinaba la boda al cantante

Responder!

Starman82 dijo, el 13 de octubre de 2010 a las 11:31 pm...

Yeah. Acabo de ver este último videoclip y de recordar que durante años estuve enamorado de la bailarina que sale en él, que con cuatro movimientillos de cadera y un par de bandazos de melena a un lado y a otro bien estudiados, me encandiló. Tías…..

Responder!

micki responde el 14/10/2010 a las 1:04 pm

oh, pero es que la vida cotidiana de David Coverdale era así, día y noche escoltado por un mínimo de tres tías agitando la melena con gestos sensuales y haciendo el espagar encima del capó de su coche.

la tía era Tawny Kitaen, que salió en cien millones de vídeos glam entre 1987 y 1989 y acabó en temas drogainómanos?

Responder!

Starman82 dijo, el 15 de octubre de 2010 a las 10:35 am...

Sí, es Tawny Kitaen, y parece ser que le va aún hoy lo de la vida loca, problemática y drogófila… De pequeño también me gustaban los Duncan Dhu.

Acabo de recordar que cuando iba a 1º de BUP en una ocasión uno de los jevis de la clase me propuso que fuese a su casa para que le explicase un tema de Naturales que no entendía bien ( joder, qué mal suena esto, pero es cierto ). Era sobre el rollo ese de la genética y los guisantes, y de cómo variaban sus atributos y colores en cada germinación según la herencia genética, o algo así…. El caso es que, en agradecimiento, se curró una cinta como la de tus fotos y que yo escuchaba por las noches en la cama hasta dormirme con mi Walkman hecho mierda, que todos los días amanecía, por supuesto, en el suelo con la tapa de la cinta separada del walkman y la misma cinta desparramada también, amén también de la tapa de las pilas. Sin embargo, a día de HOY… ¡ aún funciona !

Acabo de darme cuenta de que esta historia, así escrita, parece casi gay, pero creedme, no lo era.

Yo no era muy jevi, pero la cinta era de mis preferidas, con temas de Helloween, Motorhead, etc… Había una canción que me encantaba, aunque no recuerdo de qué grupo era, que se titulaba «The Pain Killer», o algo así. Tenía mucha fuerza. Pero el jevi se equivocó al escribir el nombre de la canción en la cinta, y no fue hasta el cabo de muchos años que acabé descubriendo, a fuerza de escuchar la canción y semi-entender la letra, que dicho tema se llamaba así y no «The Paint Killer», como había escrito él. Pero bueno, en esa época… ¿quién sabía un carajo de inglés, y quién necesitaba entender al 100% la letra de las canciones ?

Me caía muy bien dicho jevi, que a veces aún veo por ahí, pero sin melena ya.

Responder!

micki responde el 16/10/2010 a las 10:06 pm

ja ja, the PAINT KILLER, así me llaman a mi cada vez que intento colgar un cuadro 😀

supongo que sería Painkiller de Judas Priest, no? ese disco entero es cojonudo, y mira que nunca he sido muy fan de Judas Priest… de hecho en el concierto de 2005 me aburrí un poquitín a ratos.

eso del inglés fulero me recuerda a una cinta que tengo de cuando me pasaba las tardes con 6, 7 u 8 años escuchando la radio y grabando canciones. como tenía grabada la anteriormente mencionada Heart, no tenía ni puta idea de cómo se llamaba, y en la canción decían mucho Every Time, la rebauticé como Efrithains y así la escribí en la carátula 🙂

tu historia con el jevi es muy entrañable y, efectivamente, suena un poco gayer. menos mal que no hay ningún desenlace romántico 😀 todavía tienes la cinta?

oh! acabo de recordar que mi colega Carlos se pasó media infancia pensando que el disco de 1986 de Iron Maiden se llamaba Somewhere in Tinle porque en la cinta que tenía, su primo había escrito la M de forma extraña.

estoy seguro de que, si apiláramos todas la cintas del mundo con canciones mal escritas, llegarían hasta la luna!

Responder!

Starman82 dijo, el 15 de octubre de 2010 a las 10:46 am...

Coño, acabo de mirar el videoclip «Heart» de los Pet Shop Boys… y menudo dejà vu !! ( ¿ se escribe así ? ). Joder, no había visto este vídeo desde que era pequeño y recuerdo que me encantaba también…. Qué música y qué video tan jodidamente buenos, así como la tía que sale en él… que espera, Dios… ¿¿ es Tawny Kitaen ?? Si no lo es, da igual, me he enamorado también.

Este hallazgo me ha confirmado que deben existir decenas de videoclips que me encantaban de niño y que no recuerdo, pero que me encantaría volver a ver.

Que alguien me teletransporte a los 80 otra vez y que se olvide de mí para siempre, lo imploro.

Responder!

micki responde el 16/10/2010 a las 9:53 pm

yo también lo vi ayer por primera vez en cuatro siglos y, caramba, el viejales que le aguaba la boda al tío no era sólamente un viejales cualquiera, sino Nosferatu en persona! ya no lo recordaba, sólo sé que me acojonaba profundamente ya que yo era un criajo de seis años.

la tía que hace de novia no es Tawny Kitaen, salió en cincuenta vídeos de Ratt y Whitesnake pero al parecer en este no. según IMDB es Danijela Colic, ahí queda eso.

otro vídeo que recuerdo que me dejaba inquieto por aquellos años (1986/1987) era uno de los Bee Gees (creo) en el que salía un niño, la canción era intrigante y el conjunto de todas esas cosas me daba miedo. ya sé que «Bee Gees», «miedo» e «intrigante» son conceptos que no deberían aparecer en la misma frase, pero es el recuerdo que tengo. lo peor de todo es que no consigo encontrar por ningún sitio el vídeo en cuestión y llevo con la incertidumbre dos décadas!

Responder!

alejandra responde el 14/3/2014 a las 12:44 am

Y el » Drácula » es el mismisimo Gandalf, jejejeje!! que cosas!

Responder!

micki responde el 14/3/2014 a las 9:46 am

caramba, eso sí que no me lo esperaba… es cierto! he tenido que rebuscar en imdb.com hasta encontrar el dato, al principio pensaba que lo que habías escrito era una metáfora 🙂

Responder!

Josele dijo, el 18 de octubre de 2010 a las 10:23 pm...

Oooh, yo soy de la fría y sosa generación del CD, aunque me gusta escuchar viejas cintas de vez en cuando, ya que con 16 años soy un puñetero anacrónico y vivo anclado en décadas pasadas, y sueño todos los días con sus consecuentes noches que entre por la puerta de mi casa la Carrie Fisher de 1980 con el traje que lleva en El Retorno del Jedi con una botella de Jack Daniel´s.

Vaya, nunca había visto semejante aberración en el mundo cintográfico. Creo que el miercoles a las 8:30 pondré en clase de informática el cover falso de Together Forever.

Responder!

micki responde el 19/10/2010 a las 10:16 am

podrías, ya que es clase de informática, hacer un programa en Visual Basic que sincronizara tu entrada triunfal a través del marco de la puerta con el comienzo del Together Forever Falso. puedes perder tu nivel social, pero también puedes conseguir erigirte en el nuevo líder del aula.

lo mejor de algunas ediciones españolas viejarras en cinta y vinilo eran las traducciones fuleras al español de los títulos de las canciones. no sé si realmente era necesario, pero comprar Killers de Iron Maiden y ver que habían traducido Wrathchild como «Bebé Colérico» o algo así me hizo perder la fe en el mundo moderno

Responder!

Josele responde el 20/10/2010 a las 12:00 am

Hm, lo intentaré!!! ya te contare.

Responder!

Starman82 dijo, el 19 de octubre de 2010 a las 10:26 am...

Así es, así es, es el Pain Killer de Judas Priest. Lamentablemente perdí esa cinta en… una pequeña mudanza. Así que ten cuidado cuando realices la tuya, podrías perder cosas de gran valor sentimental.

Excepcional lo de «Somewhere in Tinle»… podría pasar por el título de algún libro de esos de fantasía. «En algún lugar del reino de Tinle, había un dragón que…». Y etc etc.

La tal Danijela Colic -exótico nombre- parece ser que además fue Miss Yugoslavia en su época, lo que añade bizarrismo al asunto…

Espero que encuentres ese desasosegante vídeo de los Bee Gees y podamos disfrutar del terror que destila.

Responder!

Trackbacks