Pasó la Nochebuena, pasó el día de Navidad, pasaron las cenas de empresa en las que agarras la cogorza horrible del año porque de repente te ves envuelto en una situación en la que, para no parecer el especialito que sólo siente necesidad de menearse cuando escucha Smoking In The Boys Room, tienes que bailar canciones de Shakira y Juanes en bares de pachanga, y el alcohol es el único desinhibidor que no sólo te impide coger la puerta y salir por piernas, sino que incluso te permite inventar nuevas coreografías al ritmo de «Tengo La Camisa Negra». Los lectores habituales del Escalón sabéis bien que llevo desde el primer artículo tratando de escribir una frase tan larga que produzca en quien la lea un ataque de diarreas instantáneas por sobresaturación léxica, y hoy creo que por fin lo he conseguido. Ahora que una de mis misiones en la vida se ha cumplido, y ya habéis vuelto del baño, podemos proseguir.

Pasaron, pues, todos esos eventos navideños que puedes recibir con mayor o menor grado de espíritu, y olvidaste comprar los regalos para tu familia. Quedaste un año más como un ruin miserable y las excusas de «mi existencia ha sido últimamente un desastre y se me echó el tiempo encima» o «Papá Noel lo inventó la Coca-Cola y yo soy más de los Reyes Magos» resultaron infructuosas de nuevo, ya que tu familia ya ha aprendido de qué pie cojeas y sabe perfectamente que podrías ver al rey Melchor con la sandalia atrapada en una sucia alcantarilla y ni desviarías tu camino para ayudarle. Hey, no os culpo, a mí me ocurrió exactamente lo mismo. Pero, sorprendentemente, mi familia todavía no ha solicitado al registro que se elimine mi nombre y apellidos del árbol genealógico para siempre, porque en el fondo de sus corazones me tienen un ligero aprecio y saben que, aunque realmente yo no sea «más de los Reyes Magos», trato de fingir que así es con mucha vehemencia. Seguro que vuestras familias también os tienen bien considerados y consideradas en el fondo de sus corazones. Y los Reyes Magos nos dan una nueva oportunidad de quedar bien con nuestros allegados y elegirles con criterio y acierto fabulosos regalos consultando el…

Este es el plan. Utilizando como referencia un ancestral catálogo de regalos de las navidades de 1988, cuya procedencia todavía no tengo muy clara y simplemente apareció de repente en un cajón de mi mesa después de aquella noche en la que se me ocurrió experimentar con mezclas de anís y peppermint y de la cual no recuerdo mucho, vamos a tratar de elegir los regalos más adecuados para nuestra familia, hacerles entrega de los mismos durante la noche mágica del 5 de enero, que es precisamente el fin de la vigencia de este folleto (aunque 22 años atrás), y evitar el bochorno de ser siempre los mismos que se olvidan de comprar «aunque fuera un detallico». El folleto en cuestión era una hijaputez para escanear, ya que sus dimensiones superaban en un par de centímetros a las del A4, tanto en ancho como en alto, así que estos escaneos no pasarán precisamente al Museo Nacional del Perfecto Scan. Pero, a pesar de zonas cortadas, zonas borrosas, y zonas que directamente no se sabe si son negras o color zurraspa, fue lo mejor que pude hacer si no quería invertir toda la noche en escanear esta mierda y verme obligado a cenar los restos de patatas Pringles que seguro hay bajo mi cama porque un buen día se me cayeron y ya no los vi más. Y no, no quería.

«Regalos a gusto de todos», reza el slogan de portada, más cierto que nunca, porque siempre hay un regalo para todo el mundo, incluso para tu primo ese el raro al que le gusta el modelismo, los soldaditos de plomo y escenificar batallas de Napoleón en su mesa del comedor y cosas igualmente desconcertantes. Y, sobre todo, cualquier regalo es a gusto de un ser tan jodidamente ruin como el abuelo de esta foto, que es capaz de entregar a su nieta un paquetillo infamemente minúsculo que sólo puede contener dos bragas, mientras ella le ha regalado una caja enorme que seguro contiene moscatel, puros, novelas de Agatha Christie, dominós, barajas de cartas, y todos esos vicios extraños que tienen los abuelos.

En mi casa existía una ley no escrita que dictaminaba la obligatoriedad de hacer regalos de tamaño inversamente proporcional a la edad del receptor. Es decir, mi abuela estaba obligada a regalarme varios kilos de juguetes porque yo era un niño pequeño, mientras que yo podía pasar perfectamente regalándole una basura de dibujo hecho cinco minutos antes con Plastidecor porque ella era mayor. Pensando fríamente y en perspectiva, creo que nunca fui un buen nieto. Además, en realidad esa ley no escrita sólo existía en mi cabeza y, lo que es peor, fue evolucionando hasta otra ley, tampoco escrita y vigente hoy en día, que consiste en que sólo estoy obligado a comprar regalos para mi familia si me acuerdo y tengo ganas de bajar a la calle y mirar tiendas. Sospecho que sigo siendo un mal nieto, un mal hijo, un mal hermano y una alimaña despreciable. OH MELCHOR TEN CLEMENCIA.

En la portada veo lana, demasiada lana, tanta lana que de repente tengo mucho calor, aunque tal vez sea porque las setenta personas con gripe que han estado tosiéndome en mis alrededores durante los últimos tres días finalmente me han contagiado la fiebre. Desde los leotardos de la niña hasta el chaleco del viejales, todo es de lana. Incluso al pobre perro, encima de no dignarse a regalarle ni un miserable pollo de goma para morder, han tenido a bien colocarle un gorro y una bufanda de lana, como si no tuviera suficiente con esos veinticinco kilos de pelaje que me hacen sospechar que no se trata de un perro sino de dos tíos disfrazados.

Una fabulosa recopilación de fragancias femeninas, y estoy casi convencido al 100% de que ninguna existe ya desde hace por lo menos diecisiete años. La mayoría me suenan intensamente, y no porque las haya utilizado en la intimidad pretendiendo ser mujer y llamarme Vanessa, ya que si pretendiera ser mujer preferiría hacerme llamar Amarande, que tiene bastante más punch, sino porque entre mi madre y mi hermana probablemente todas ellas pasaron por los umbrales de mi antiguo hogar. Incluso puedo recordar el anuncio de televisión de Alada (el cual por cierto subí hace ya un tiempo a Youtube y hace acto de presencia en el minuto 3:56), que me crispaba los nervios y hoy incluso sueño con que al final del spot aparece una mano vengadora y le mete un fabuloso sopapo a la actriz por repelente.

Me resulta deslumbrante que, en 1988, se pudiera comprar un frasco de perfume por incluso bastante menos de mil pesetas, mientras que ahora por ese precio no se pueda adquirir ni un bote de colonia Nenuco de esa que llevan los cincuentones gordos a los que les da igual oler bien, mal, o a bebé llorica.

Me pregunto qué ocurre con las colonias que desaparecen del mercado. Qué sucede con la gente que tiene una fragancia favorita y de repente, sin previo aviso, descubre que ya no se fabrica? Han de olvidar toda una vida de fidelidad a un aroma y pasarse a otro como si súbitamente desaparecieran los tomates de la faz de la tierra y tuviéramos que sustituirlos por caquis como si aquí no hubiera pasado nada?

Mi opinión es que, pasado un tiempo prudencial durante el cual todo el mundo se ha olvidado ya de esas viejas colonias y han retomado las riendas de sus vidas cotidianas, todos esos perfumes se vuelven a relanzar con otro nombre, otra marca, otro envase, otro diseño y otro spot igual de imbecilesco, y tal vez la actual Eternity de Calvin Klein sea en realidad la vieja Tora Grey.

Ah, los regalos en potencia para el cabeza de familia, el padre adulto. Esta es una página extremadamente aburrida, casi tanto como observar cómo se secan lentamente esos pantalones que crees que te quedan bien y te tienes que poner esta noche en cuestión de vida o muerte porque sospechas que de ellos depende tu éxito sexual.

A pesar de que no me importaría tener un pijama con aspecto de uniforme de trabajador del casino para sustituir a mi pijama habitual, esa camiseta de Manowar de 1993 con agujeros hasta en la sobaquera, me irrita la visión de las camisas de vestir.

Un mundo que evoluciona tan lentamente que esa foto de la «camisa en poliéster-rayón» podría aparecer en cualquier catálogo de estas navidades sin que nadie se percatara de que es una prenda de 1988, el de las camisas de vestir es uno en el que todavía no me he visto inmerso.

Gracias al cielo infinito, mi posición laboral no me obliga a ir vestido con traje, corbata y camisa sobria, y se me permite ser el personaje anacrónico de la oficina que porta pantalones acampanados y camisas de leñador como si el mañana nunca hubiera muerto. Además, el plus de llevar camisetas de grupos que el compañero de trabajo medio no conoce, y para el cual Iron Maiden significa rozar las barreras de lo underground, es que nunca se sabe a ciencia cierta si realmente son camisetas de grupos o por el contrario alguna marca moderna y actual y trendy. Como, ejem, RAMONES.

No veo el momento de utilizar mañana el término pullover para referirme a un jersey, ya que se trata de una denominación que estoy convencido no había escuchado en varios lustros, y me suena más a uno de esos phrasal verbs que siempre caían en el examen de inglés y nunca sabías si significaba «recoger» o «tirar». Los phrasal verbs me acaloran tanto que debo quitarme el pullover. Pullover, pullover, no cabe duda. Desde hoy, mi palabra favorita para el resto de 2011 y un nuevo tatuaje con letras tribales si consigo encontrar espacio libre en mi espalda. Pullover all the way, baby.

Hubo un tiempo, coincidiendo con la fecha de edición de este catálogo, y que se extendió hasta los primeros albores de la década de los 90, en el que los cinturones cobraron un especial protagonismo. Sobre todo los marroncillos, con grandes hebillas doradas y remaches en la punta, así como algún pequeño adorno también dorado a lo largo de su superficie. Era el momento de los vaqueros con el talle muy, muy alto, las camisetas con mangas muy, muy anchas, y por supuesto muy, muy metidas por dentro de los pantalones. Tanto los chicos como las chicas se desvivían por conseguir estos cinturones de aire cowboyesco romántico, los lucían con orgullo, muy al estilo de los esgarramantas que aparecían cada semana en la revista Super Pop, como Jason Priestley o Terapia Nacional. A mí la verdad es que todo ello me daba bastante asco y, aunque mi sentido de la estética nunca haya sido digno de investigación y desarrollo en academias de moda, agradecía que Vanilla Ice llevara camisicas tan amplias y no mostrara sus cinturones tan abiertamente.

Ahora bien, lo que yo desconocía era que el nombre oficial de estos cinturones con remaches en la punta era realmente «cinturones de fantasía». Eso le confiere un prisma absolutamente distinto a la situación y ahora, veinte años demasiado tarde, lamento haber prendido fuego entre gritos a aquel cinturón de fantasía que me regaló mi madre esperando que me convirtiera en un Jason Priestley cualquiera.

Las colonias masculinas parecen haber corrido mejor suerte que las femeninas y varias de ellas juraría haberlas visto hoy mismo en el supermercado, para que luego se comente una y otra vez en cenas de empresa que las mujeres son mucho más fieles que los hombres, a lo cual éstos replicarán que a cambio ellos se orientan mucho mejor con un mapa, y yo no sepa a ciencia cierta a qué sexo pertenezco porque soy tanto infiel, como incapaz de orientarme ni tan siquiera en un pasillo recto.

Aunque resulte increíble, todavía quedan personas aferradas al método clásico de almacenar un pañuelo de tela en sus bolsillos y provocar repulsa en sus semejantes cada vez que lo sacan al exterior, porque siempre que alguien airea un pañuelo de tela da la impresión de que esconde mucosidades en forma de costra adherida que tal vez se remonten a varios meses atrás. Para ellos, pues, esos estuches de pañuelos podrían resultar el regalo idóneo, sobre todo los que tienen el signo del zodíaco bordado en tres colores. Aunque hey, un momento. Escorpión? Creía que se decía Escorpio. Quién sabe, tal vez los signos del zodíaco tengan copyright y los creadores de estos pañuelos se vieran obligados a poner denominaciones alternativas para no infringir licencias. Para comprobarlo tendría que ver el resto de los pañuelos, quizá también haya un Toro, un Ariel o, mejor todavía, un Cangrejo. Daría un uréter por tener un pañuelo con la palabra Cangrejo bordada.

Quién sería tan inmundo de decantarse por el osito de peluche pequeño, teniendo disponible el grande por tan sólo cuatrocientas pesetas más? He aquí una fabulosa estrategia de marketing en toda regla, ya que el oso grande realmente no es tan grande ni mucho más grande que el pequeño pero hey, es *más grande*, y si optas por comprarle el oso pequeño a tu hijo, a tu hermana pequeña o a tu sobrino, en tu fuero interno sabrás que has vendido tu amor por cuatrocientas miserables pesetas, y vas a dormir mal.

Llevo mucho tiempo queriendo hablar en el Escalón, cosa que probablemente ocurra finalmente antes de que termine el presente año, de los juegos electrónicos, juegos LCD o, como yo solía llamarlos en otro alarde más de certero léxico, «maquinicas», las cuales conservo como oro en pañal en el cajón de los calcetines. Antes de la Gameboy, de la Game Gear, de la PSP, de aquella consola portátil nefasta que se llamaba Gamate y no cuajó ni por el forro, y de los emuladores de recreativas para el teléfono móvil que te muestra orgulloso tu compañero de trabajo para hacerse el tecnócrata, nuestras vidas estaban regidas por estos juegos de cristal líquido. Con unos gráficos más estáticos que los pezones de un asno y efectos sonoros más propios de un mensaje en morse, el objetivo de los juegos consistía en repetir un mismo proceso como disparar contra un avión o recoger las filtraciones de aceite en un cubo, cada vez más rápido y hasta que o bien fallabas tres veces y se terminaba la partida, o bien se agotaban las pilas de botón, o bien te explotaba la cabeza en un alarde de expresividad.

Todavía no estoy seguro de si «Jeu» significa «juego» en algún idioma desconocido para mí, o se trata del saludo habitual de los indios pijos que se sienten demasiado superiores como para decir «jao» pero, dada la diferencia de precio, mucho me temo que se repite el efecto «oso grande», y los pobres desgraciados que recibieran como regalo semejante mierda como debían ser los juegos Jeu estaban destinados al fracaso futuro.

Justamente hoy, dado el bochornoso resultado de ciertas fotos nocturnas recientes, comentaba con alguien que las fotos en borracheras deberían estar abolidas por decreto divino ya que, posteriormente, aquella foto que parecía tan graciosa en su momento en la que se te ocurrió la genial idea de sujetar un tubo de vodka con las rodillas, se convierte en tu peor pesadilla ya que te saca unos mofletes del tamaño de un buque y, tanto ella como sus doscientas tomas falsas, acaban subidas a Facebook y arruinándote la existencia durante varios meses.

En 1988, y con estas fantásticas cámaras, aunque fueras el poseedor de un flamante carrete de 36 fotos tenías que pensártelo mucho antes de malgastar una. Eso convertía a cada foto en una experiencia única y estudiada, y evitaba a su vez que, al llegar a casa y revisar las fotos de tu tarjeta SD, encontraras cuarenta dedicadas al viejales que había en el bar, llevaba una servilleta pegada en la zapatilla y te hizo gracia. Por otra parte, la tragedia más amarga sacudía tu mundo si, cuando ibas a recoger las fotos reveladas a la tienda, justamente aquella en la que aparecías amarrado a la tía alemana a la que te habías ligado en la playa en un momento de alineación de planetas salía muy oscura, quemada o directamente no salía por ningún sitio.

No puedo decir que eche intensamente de menos la utilización habitual de cámaras de carrete, probablemente porque mi primera cámara de fotos fue una Hanimex muy muy similar a la de este catálogo, con la salvedad de que la mía no tenía flash y, por tanto, no servía ni para cascarla.

Aquí es cuando realmente el catálogo comienza a parecer muy obsoleto. Al observar estas maravillas de la alta fidelidad, podemos apreciar que ni siquiera el CD se había extendido todavía en los radio cassettes. Qué coño, simplemente el nombre «radio cassette» suena como si estuviéramos hablando del siglo pasado. Que, técnicamente, es lo que estamos haciendo, así que dejémoslo en que suena como si estuviéramos hablando de hace tres siglos.

Ya he comentado en una, dos o incluso tal vez mil ocasiones que no lamento en absoluto la desaparición y consecuente olvido de las cintas. Pero allá por 1988, y tras muchas sesiones de intentar grabar de una cinta a otra usando dos radiocassettes no interconectados, con sus respectivos alaridos avernales hacia mi madre cuando entraba a suplicarme que acudiera a cenar y me jodía la grabación, la doble pletina fue para mí una especie de Santo Grial con botones de Rewind.

En realidad, y mirando hacia atrás fuera del romanticismo del momento, la doble pletina era una santa mierda y, aunque las grabaciones de una cinta a otra eran indudablemente mejores que utilizando dos radio cassettes independientes, que registraban desde a tu vecino tirando de la cadena hasta a un imbécil gritando por la calle y tenías que escucharlos para siempre a mitad del solo de guitarra, tampoco eran una maravilla y tenían tanto ruido de fondo como si detrás de tu oreja hubiera una ardilla soplando permanentemente con una pajita.

Recuerdo cuando estaba en EGB, ese arcaico plan de estudios que no sé muy bien a qué equivale hoy en día porque yo también soy arcaico, que un compañero de clase me prestó la cinta más jodidamente inescuchable que he tenido la desgracia de poseer, para que me la copiara con mi radio cassette de doble pletina. Concretamente era «The Miracle» de Queen y, ya de por sí, se escuchaba como si hubiera sido grabada desde dentro del féretro de Lucifer. Como es de suponer, cuando terminé de copiarla, el sonido resultante no se sabía con certeza si se trataba de Freddie Mercury o de voces de ultratumba implorándome que hiciera una hoguera para quemar cruces e iconografía sacrosanta. Elegí la segunda opción, pero esa es otra historia para otro momento, ya que no puedo finalizar este estúpido párrafo sin apuntar que me encanta la radio portátil blanca con dibujicos poligonales de colorines. Es muy como para ir a jugar al tenis. Podéis creer que todavía hay gente que a las zapatillas deportivas las llama «tenis»? Wo how, mis tenis y el pullover, and I’m ready to rock.

He aquí un montón de objetos decorativos y ornamentales, imprescindibles para todo aquel que desee que su hogar tenga aspecto de casa de viejo, ahora que está tan de moda el aire vintage y retro. No sé si alguien tiene intención de ser tan retro como para colocar encima de su mesa ese «florero con aves» o esas figuras del horóscopo en porcelana. En serio, ¿qué ocurría en 1988 con el horóscopo? Debía ser la inspiración principal de la temporada, antes pañuelos y ahora brillantes figuras de esas que te regalan por compromiso y automáticamente regalas tú de nuevo a otras personas, también por compromiso y porque no sabes dónde cojones ubicarlas.

A pesar de que nunca me ha entrado en la cabeza cómo es posible introducir un barquichuelo dentro de una botella, una vez trataron de explicármelo y me comentaron que se utilizaba un complejo método que consistía en meter el barco plegado y abrirlo posteriormente desde fuera tirando de una cuerdecita. Yo entonces le dije a la persona que me lo estaba contando que me resultaba demasiado esfuerzo para obtener un cacharro que sólo sabían apreciar los niños soñadores y los ancianos solitarios. Y le escupí a la cara. Y me desperté de repente entre sudores, alaridos, y con el almohadón arrugado. No, en serio, hablando de cosas metidas dentro de botellas, y no voy a perpetuar aún más esa leyenda urbana de que Alejandro Sanz apareció una noche en el hospital con una botella que le había hecho vacío dentro del ano, el otro día me enseñaron a sacar un corcho de dentro de una botella sin romperla. Sí, de verdad, es posible hacerlo y creo que mi vida está por fin plena y radiante desde entonces! A qué venía ésto?

Llevo un rato observando, y como tengo faringitis, me he levantado a la hora a la que los panaderos aún están en fase REM, y me he tomado una pastilla que he dado por supuesto era paracetamol pero ahora no estoy tan convencido de ello, no consigo decidir si esos tres jarrones chinos están realmente torcidos cual torre de Pisa o es un efecto óptico. A pesar de que tienen aspecto de urnas funerarias para guardar las cenizas, me veré obligado a incluir en mi testamento una cláusula que impida expresamente que se almacenen las mías en una urna torcida. No quiero dormir mal y tener tortícolis también en el más allá.

Por cierto, en mi antigua vivienda había un «centro de mesa» y un «reloj de sobremesa con peana» dramáticamente similares a los de estas páginas. Algo me dice que mi padre u otro antepasado de mi estirpe hojeó este mismo catálogo, o uno equivalente, hace 12 años.

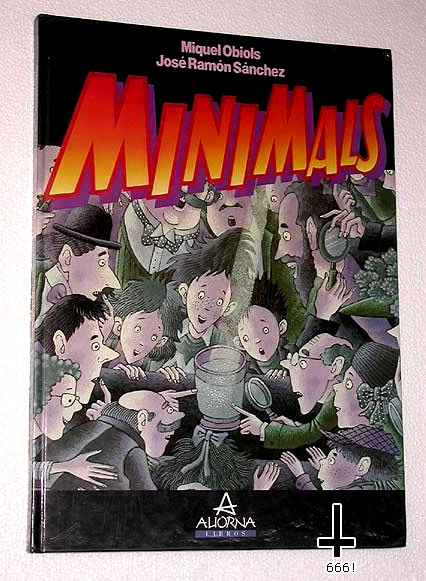

Diccionarios, enciclopedias, libros sobre inventos, sobre récords Guinness, atlass… atlasse… ¿cuál es el plural de atlas? ¿Atlases? De cualquier modo, libros comodín que sólo se regalan por navidades o cuando esa tía-abuela lejana que no sabes ni cómo se llama, ni te importa realmente, aparece un buen día en la cena de Nochebuena a pelar langostinos afanosamente y a decir «échame sólo una cortinilla de champán». Y hey, qué es eso en la esquinilla? Minimals, YES!

He pasado muchos años tratando de recordar el nombre de ese libro. No sabría si decir que he estado haciéndolo con nostalgia, a no ser que «nostalgia» signifique «cómo se llamaba aquella puta mierda que me compré un día y que me frustró el fin de semana?». Os contaré la historia.

Desde los 8 años hasta los 14 aproximadamente, cada viernes al salir del colegio, cuando todos los criajos se iban a sus casas a tocarse la alcachofa y jugar con sus ordenadores Amstrad, yo tenía que ir al conservatorio a clases de piano y solfeo. Aunque, probablemente gracias a ello, ahora tengo manos de mujer, bastante buen oído y soy una rockstar en potencia, en su momento no comprendía qué beneficio podía aportarme pasar los viernes por la tarde en un puto antro lleno de niñas cursis ilusionadas con tocar a Debussy y cuyo único aliciente era una profesora de piano que tuve, llamada Marián, que hacía que me aparecieran mariposas en el bajo vientre.

Gracias a dios, muy cerca de dicho conservatorio había una especie de librería con un montón de cómics, cromos, mierdas de comer y cosas guays en general. Mi pobre madre, siendo consciente de que su hijo todavía no entendía el sentido de esas infernales clases de música, y sólo lo haría muchos años después, cuando pasara sus días firmando escotes con rotulador de punta gorda como los paso ahora, de vez en cuando me compraba alguna cosica en la mencionada librería. Una de esas recompensas por invertir mi viernes en tocar escalas frente a una profesora con cara de ogro fue el libro Minimals.

Minimals era un libro estúpido, o al menos eso me pareció en su momento a pesar de que ahora creo que no tiene ninguna mala pinta, cuyo principal aliciente era que incluía un sobre con unos pequeños seres que podrías alimentar y hacer crecer en una pecera, siguiendo la historia que narraba el libro ao medida que los seres iban creciendo.

Wow, increíble, oh yeah! Estos pequeños seres no eran más que los archifamosos «monos marinos», una especie de gambas repugnantes del tamaño de un microbio gordo que se llevan vendiendo como el más fascinante descubrimiento desde los años 60. Por supuesto, yo tenía 8 miserables años y desconocía la existencia de dichos monos y de su puta madre en verso, así que seguí todas las instrucciones al pie de la letra, esperando cualquier día la aparición de un formidable mónstruo en el cuarto de estar con el que poder conversar acerca de mis primeros descubrimientos sexuales. No fue así. No aparecieron ni mónstruo, ni monos, ni leches en vinagre, quedando la pecera como si alguien hubiera vomitado arena dentro. Por eso, odié y odio este maldito libro. Y también odio ese pack de mesa de dibujo, compás y grafos. Porque me recuerdan a las clases de dibujo técnico en las que tenía que pasar a tinta todos esos estúpidos ángulos y poliedros, rellenar los grafos con un pequeño botecito de tinta, e incluso escribir mi nombre utilizando una de esas plantillas que tienen todas las letras y números perforadas para que las repases con un rotulador de punta fina. Como símbolo de rebeldía adolescente, siempre escribía mi nombre a mano alzada y, como símbolo de penitencia, siempre suspendí dibujo técnico en la EGB. Creo que todavía no lo he aprobado.

Lacrima Bacus… hey, no se llamaba así aquel grupo gótico industrial cuyo cantante llevaba flequillo a lo Misfits y camiseta de rejilla? Sí, que cantaba con voz grave forzadísima, eran bastante mierda y telonearon a… no, creo que no se llamaban Lacrima Bacus y me estoy confundiendo.

Aparte de que no tengo muy clara la diferencia entre champán y cava, o entre seco, semiseco, brut y demás variedades, en realidad prefiero mil veces la sidra. Pero no la sidra verdadera, esa que sale de un barril, se escancia y se te quedan las zapatillas llenas de manchurrones pegajosos. No, la sidra que me gusta es la de burbujas, la de El Gaitero o cualquier otra marca blanca más barata, y creo que podría ingerir el doble de mi volumen en sidra y morir sonriendo.

De hecho, esta pasada Nochevieja debí ceñirme expresamente a la sidra y no mezclarla con sake, Jack Daniel’s y cava. O era champán?

Habéis visto? Creo que este último párrafo debería estudiarse en todos los talleres de escritura a los que va esa gente que se cree aspirante a novelista porque escribe con su portátil en los bares para que los mire todo el mundo, en la sección de «filler» o «relleno».

Y con los dos últimos miembros de esta familia de esperpentos, hemos llegado al final del catálogo navideño de Hipercor de 1988. Ella lleva una combinación de falda y zapatos capaz de reducir cualquier deseo libidinoso a la nada absoluta. Aunque en cierto modo me gusta ese cabello estudiado al milímetro. Él sonríe con recelo porque, mientras su mujer le ofrece con alegría cuatro regalos, él sólo tiene dos paquetes ramplones, y uno de ellos es un juego de ligueros comestibles con sabor a plátano. Cerdo egoísta.

No hemos repasado todas las páginas del catálogo, porque dudo sinceramente que pudiera escribir completos párrafos acerca de objetos como una Minipimer, un secador de pelo o unas zapatillas azules de andar por casa y, lo que es más importante, dudo mucho que nadie en plenas facultades mentales quisiera leer acerca de ello. Honestamente, tampoco creo que nadie en sus cabales y que no llame mascota a un pez muerto dentro de una caja tenga interés en leer acerca de urnas funerarias, dobles pletinas, monos marinos o colonias extintas pero, si habéis llegado hasta aquí, recibid mi más sincera enhorabuena. Y contadme en los comentarios que hay más abajo! Contadme qué regalos habéis elegido y para quién. Contadme si tuvisteis alguno de los cacharros que hemos visto hoy. Contadme si os regalaron en algún momento algún libro de esos de récords Guinness que parecía tener todo el mundo y no servían ni para leer en el baño los días de estreñimiento intenso. Contadme si, como yo, opináis que el rey Gaspar era chino y, ante todo, no olvidéis iros a dormir pronto esta noche mágica. Quién sabe qué os pueden dejar Sus Majestades los reyes de Oriente. Tal vez una botella con un velero dentro.

chainsaw_charlie dijo, el 5 de enero de 2011 a las 8:46 pm...

yo tuve el flexo con complementos! aunque bien es cierto que el mío no tenía complemento alguno y era rojo y no blanco como el de la foto….

joder, no recordaba la colonia Williams y ese logotipo, en cambio la Brummel creo que aún perdura y con el mismo formato o uno muy parecido. la Azur me suena a una que se llamaba Azur de Puig («de puch») y que no sé si es la misma, pero si lo fué aguantó hasta finales de los 90, en los que ya las regalaban en la Ibercaja como el que pone una palangana con caramelitos para que afanen las viejas con la excusa de darles a sus nietos. Verte, Azur…. por qué extraño motivo tenían que llevar nombres de colores mal escritos?

Responder!

micki responde el 6/1/2011 a las 5:16 pm

algo me dice que no te perdiste la gran esencia del flexo al no tener esos complementos. porque llamar «complementos» a un sacapuntas, un bloque de hojitas pequeñas y siete pinturas Alpino creo que es estirar un poco demasiado los conceptos.

Williams también existe todavía, no? o, al menos, una con el logotipo muy parecido. tengo que investigar la próxima vez que vaya al In Faradis a por champú.

a lo mejor Verte no era una derivación de Verde, sino del verbo Ver. así, podrías entrar en una perfumería cantando «Quiero Verte» de Los Sobraos, y la dependienta no llamaría a la policía

Responder!

micki responde el 9/1/2011 a las 4:39 pm

el viernes comprobé de primera mano en el supermercado que la colonia Williams todavía existe, pero con otro logotipo ligeramente distinto. también dispone de un fabuloso after-shave.

Azur de Puig también perdura, así como Chispas, la cual realmente sí que pensé que había pasado a mejor vida. estuve tentado de comprar una de Piratas del Caribe, porque regalaban una calavera con alguna utilidad que no alcancé a comprender, pero temí que fuera simplemente Chispas con otro envase. y no es recomendable para mi vida sexual.

Responder!

Starman82 dijo, el 6 de enero de 2011 a las 1:15 am...

Oh yeah…. esto sí es un artículo suculento… lo he mirado de soslayo, por encima, y ya me ha gustado.

Cuando lo haya asimilado bien ya escribiré mis observaciones y opiniones….

¡¡ Fucking A, micki !!

Responder!

micki responde el 6/1/2011 a las 5:18 pm

ya ves, una de cal y otra de… almendras? cómo era esa frase hecha? 🙂

qué te han traído los Reyes de Oriente? a mí unos posavasos con forma de vinilos que van a ser el gran éxito

Responder!

Starman82 responde el 6/1/2011 a las 8:01 pm

Una de cal y otra de arena, ja ja…. Los Reyes Magos han pasado de traerme nada porque se enteraron de que Papa Noël me trajo algo de dinero porque pasaba de estrujarse los sesos yendo a comprar algo que me gustase. En el fondo, hace bien. Lo que pasa es que yo, ignorantemente me he comprado ropa en estas fechas con ese dinero. Ropa que ahora me viene bien, pero que, pasados unos meses, y cuando haya adelgazado todo lo he ganado a base de gambas a la plancha, roscón de Reyes, turrones, polvorones, y todo tipo de vinos, champanes y licores mal mezclados todos en LA MISMA CENA, ya no me quedará tan bien. Me quedará fatal y holgada cual vulgar rapero.

Responder!

micki responde el 7/1/2011 a las 8:37 am

en una sola cena engordaste algo así como 30 kilos? wow! se rajaron todos los invitados y tuviste que comértelo todo para no tirarlo?

de todas formas, casi es mejor parecer un rapero trasnochado que sufrir el efecto contrario, tener que llevar ropa de 4 tallas menos y adoptar look «Pereza»

Responder!

Starman82 dijo, el 7 de enero de 2011 a las 12:39 am...

Yeah, yeah… ¡ cuántos dejà vus me ha producido este artículo ! Este es el tipo de artículo que deseo ver en el Escalón…. me ha hecho recordar mogollón de cosas.

Para empezar, la caja de los pañuelos con signos zodiacales. Había olvidado que mi tía me regalo una igual de pequeño, pero sin los símbolos. Desde luego, eran uno de los regalos típicos de aquella época exacta. Pero, sobre todo, recuerdo la ENORME DECEPCIÓN que experimenté al recibirlos como regalo en alguno de mis cumpleaños, navidades o qué sé yo. Yo, como niño, esperaba algún juguete tipo TENTE ROBLOCK, libro guay o DINERO, pero no, recibí la puta insulsa caja de pañuelos. Sin embargo, extrañamente, recuerdo que la conservé inmaculada e INTACTA en uno de mis cajones durante años porque, a pesar de todo, consideraba ese regalo como una especie de artículo de SUPER LUJO que algún día de mayor podría utilizar…

Al final creo que lo perdí, o desapareció. Nunca fui uno de esos niños que iban con pañuelitos de esos de papel en el bolsillo, porque recuerdo que cuando veía a algún crío en clase, de pequeño, sonándose, con esos ruidos… me parecía una de las cosas más jodidamente ridículas de este universo.

De las maquinitas, yo tuve una, que adoraba, que se llamaba simplemente «Koala», y era de Casio.

Coño, también, cuando has hablado del dibujo técnico de EGB, he recordado el COÑAZO INMENSO que suponía el tener que desmontar los «rotrings» esos que había que recargar con tinta porque cada dos por tres se «atascaban» y había que lavarlos, volverlos a rellenar… todo eso en el lavabo de casa, manchándolo por COMPLETO de tinta negra y con tu madre al lado maldiciéndote y odiándote y diciéndote que acabases ya durante toda la eternidad…. recuerdo tardes enteras perdidas intentando desatascarlos y limpiarlos…. asco de dibujo técnico…. ¡ qué deprimente era, en cierta manera, ¿no? !

Dios…. ¡¡¿eras uno de esos niños que tenía clases extraescolares de música, encima el VIERNES POR LA TARDE ?!! De pequeño te hubiese compadecido con todas mis ganas. Reconozco que, hoy en día, me encantaría saber de solfeo y algo de música, y que el sacrificio merece la pena, y que mis padres trataron de apuntarme de pequeño sin éxito pero….. ¡¡es que cuando era un crío, para mí el maldito mejor momento DE LA SEMANA era el viernes por la tarde, justo cuando acababan ya las clases !! Concretamente entre las 17:00 y las 18:00 horas, que era el momento en que llegaba a casa y aún no había llegado nadie más de mi familia, y el cuarto de la tele o «salita» era totalmente mío y me echaba en el sofá atiborrándome de gusanitos y otras mierdas para niños viendo cualquier porquería de dibujos…. era tan feliz en ese momento que hasta me tragaba la serie esa de animación «stop-motion» alemana, o nórdica o de de donde diablos sea, protagonizada por un pingüino que se comunicaba emitiendo soniditos… aunque claro, no sabrás cuál te digo porque no llegarías a verla….

Y hey, ansío tu futuro reportaje sobre las «maquinitas»……..

Responder!

micki responde el 7/1/2011 a las 8:48 am

bueno, si a mí me hubiera regalado mi tía un kit de pañuelos de tela con bordados zodiacales, lamentándolo mucho habría pasado de ser «mi tía» a ser «esa señora que viene a veces a casa». yo creo que, cuando se hace ese tipo de regalos a un niño, en la mayoría de los casos se trata de los clásicos regalos rebote, o «cosas que me han regalado y detesto, así que los regalo de nuevo a otra persona y aquí paz y después gloria».

tu maquinita LCD era ésta? en tal caso, el nombre completo es ligeramente gayer, siendo Lovely Koala y tal, pero parece majica. doy por hecho que consistía en traspasar una cría de koala de un árbol a otro evitando al habitual pajarraco que no tiene otra cosa mejor que hacer que joderte el día? la tienes todavía?

Responder!

Starman82 responde el 7/1/2011 a las 3:50 pm

Dios santo, sí, era esa maquinita !!! Qué recuerdooooossssss !!!! Si la encuentro por eBay, la pillaré nuevamente. No recordaba lo de «Lovely». Sin duda un recuerdo que bloqueó mi mente, para no convertirme en gayer. Lo único que, acabo de recordar, no consistía en pasar la cría de árbol en árbol, sino de pasar una hojita de ésas que comen los koalas desde un koala que te la daba desde la parte izquierda de la pantalla para que tú se la entregases al koala que esperaba en la parte derecha. El koala protagonista, presumo, era una especie de camarero arborícola sobreexplotado y que al finalizar su jornada diaria debía acabar al borde de la muerte por agotamiento.

Acabo de recordar, hablando de maquinillas, que cuando curraba de camarero de verano hace algo así como 7 años, encontré abandonada otra de esas maquinillas; una de esas dobles, bastante conocida, llamada «Lifeboat». Y funcionaba y todo ! Pero ya no la tengo.

Responder!

Starman82 responde el 7/1/2011 a las 3:54 pm

¡ Coño, hasta recuerdo el momento en que fui con mi abuela a la tienda de relojes-joyería (creo) en donde la vendían para que me la comprase, hace como, uf…22 años o así!

También acabo de recordar que al principio no quería comprármela, ¡¡¡ pero la CONVENCÍ dándole la paliza durante días contándole que todos los niños de mi clase tenían una maquinita menos yo !!!

Responder!

micki responde el 9/1/2011 a las 4:44 pm

no temas, a lo mejor la maquinica se rebautizó como simplemente «Koala» en España, ya sabes que estos aparatos pasaban por una serie de mutaciones inexplicables como esas películas de sobremesa que se llaman «Framed», pero de repente aparece una voz en off española que exclama «acosada sin retorno».

Lifeboat la recuerdo! aunque jamás la tuve. a decir verdad, entre mi hermana y yo amasamos una colección enorme de maquinicas LCD, pero Game & Watch de Nintendo sólo teníamos 4 o 5. tengo la mayoría, aunque sólo conservo un par de cajas, y mi favorita era una llamada Rabbit Hop que tenía, atención, no sólo dos sino TRES JODIDAS PANTALLAS

Responder!

Starman82 responde el 10/1/2011 a las 11:50 pm

¿ Tantas maquinitas tienes, y una de ellas con 3 pantallas ?

¡¡¡ El artículo sobre maquinitas DEBES de hacerlo !!!

Responder!

micki responde el 7/1/2011 a las 9:02 am

el tema de los grafos y el dibujo técnico era mi auténtica pesadilla diaria. teníamos que dibujarlo todo a lápiz o portaminas, y después pasarlo todo a tinta con los putos grafos del 0.2, 0.4 y 0.8., pero la tinta se corría a la mínima y tenías que raspar con el pincho del compás en un desesperado intento de que no se notara. si dibujar con esos putos cacharros era complicado, cuando había que acoplar uno de ellos al compás, creando una especie de transformer bastardo del dibujo técnico, no quedaba más remedio que encomendarse al dios que rigiera tu religión personal.

aparte, nuestro profesor nos hacía firmar cada lámina con la puta plantilla de letras, y no aceptaba dibujos que no estuvieran firmados correctamente. por supuesto, por cada manchurrón en el nombre o cada letra corrida el hombre bajaba puntos como quien compra patatas a granel en los frutos secos, y más de una vez llegué a tener una puntuación negativa en láminas acerca de la perspectiva caballera o cosas similares.

total que, si tardabas en terminar la lámina 2 horas, hora y media habían sido destinadas a luchar contra los atascos de tinta y poner el puto nombre. todos sabíamos que el proceso era mucho más relajado con Rotrings de esos que no había que rellenar, y además el resultado era el mismo pero, si el profesor descubría que lo habías hecho con métodos más «amables», suspendido eras.

por qué me bajaban puntos por tener un manchurrón en el nombre, de todas formas? de las veces que he sentido deseos de introducir algo cilíndrico por el culo de alguien, la mayoría de ellas ha sido con aquel profesor y sus putos grafos. las demás veces han sido protagonizadas por Joan Jett y otro tipo de cilindro.

Responder!

micki responde el 7/1/2011 a las 9:03 am

y me gustaría saber por qué no se pueden poner líneas en blanco en estos malditos comentarios, que cada vez que escribes más de tres frases parece una sopa de letras! 🙁

Responder!

micki responde el 7/1/2011 a las 9:59 am

coño, ahora sí!

ahora

sí! 🙂

Responder!

Starman82 dijo, el 7 de enero de 2011 a las 12:42 am...

Coño, acabo de recordar que la primera colonia que me compré y que no volví a comprar más, aunque no me disgustaba, era la «Dune». Hará como 10 años.

Responder!