Categorías: Artículos, Juguetes olvidados, Miscelánea cotidiana

Hace algo más de un lustro, cuando la tierra era plana y la luna estaba habitada por conejos, tuve un curro en una reputada fábrica de turrones cuyo nombre me está prohibido revelar por culpa de un juramento que realicé cegado por mi inocente juventud. En realidad no hay nada que me impida escribir aquí mismo el nombre de aquella fábrica y, además, tampoco es muy complicado de averiguar si se atan cabos, pero no lo haré porque supongo que eso otorga un aire de misterio y misticismo a mi historia, la cual, si se ve despojada de ese aire, sinceramente no tiene un alto grado de interés.

Aquel lugar fabricaba, y todavía fabrica, un amplio catálogo de turrones, caramelos, bombones, gominolas, chocolates de todo tipo e incluso productos que, bajo su apariencia insana, en realidad ayudaban a adelgazar, los cuales creo que no tuvieron el éxito esperado porque la gente los devoraba en raciones del tamaño de un camión cisterna, e incluso un chocolate bajo en calorías pierde toda su efectividad si el consumidor se abalanza hacia él cual buitre que acaba de terminar el Ramadán. Aunque esos tiempos están ya lejanos, es muy probable que en las navidades de 2004 masticarais algún turrón elaborado mientras yo deambulaba por la fábrica sintiendo ser alguien relevante, ataviado con la imperativa bata blanca y el gorrito para el pelo con el que parecía un astronauta en cuarentena. Incluso, a día de hoy, es posible que compréis en el supermercado ciertos caramelos cuya bolsa y envoltorio fueron diseñados por vuestro humilde servidor. Cada vez que los veo, siento la imperante necesidad de comunicárselo a todas las cajeras y a las señoras que se encuentren a un radio de diez metros con respecto a mí, aunque algo me dice que no les importa en exceso.

No tengo más que buenos recuerdos de aquella época, a pesar de que durante la misma ocurrieron episodios de mierda que aún lamento. Cierto, no fueron episodios realmente trágicos como que mi familia fuera engullida por un tifón de lava mientras dos hienas humanoides me raspaban el glande con una lima, sino episodios de mucha menos relevancia, pero que a veces joden igual. Dejando de lado esos pequeños borrones existencialistas, casi todos los demás recuerdos tienen un halo entrañable e incluso púrpura. Recuerdo cagarme en los astros cuando no tenía asiento libre en el bus. Recuerdo cómo, debido al intenso olor de la fábrica, incluso mis calcetines olían a chocolate al volver a casa. Recuerdo asistir a catas de posibles futuros turrones durante las cuales ponía muecas de seriedad y de meditar intensamente acerca de las sensaciones que tenían lugar en mi paladar. Recuerdo la primera visita de Mötley Crüe a España, que incluyó un concierto precisamente en mi ciudad, y cuyos días previos estuve viviendo en plan cuenta atrás con un fervor y anticipación comparables a los de las juventudes cristianas cuando se avecina una venida de Benedicto Equis Uve Palito. Pero, ante todas las cosas, recuerdo vivir inmerso en un mundo de caramelos, turrones, merchandising, spots publicitarios y frutos secos recubiertos de chocolate, todos ellos elementos que no me costaba esfuerzo utilizar en conversaciones para demostrar a los demás que mi curro era bastante más divertido que el suyo. Hoy, las dos bolsas que veremos a continuación me han hecho recordar incluso la cara de una chica rusa que solía sentarse a mi lado en el autobús, utilizaba tres kilos de eyeliner cada mañana, y de un día para otro apareció embarazada de varios meses y jamás me expliqué cómo se había podido gestar semejante barriga en tan sólo veinticuatro horas.

Son dos bolsas de plástico. Contienen muñecos de PVC, vulgarmente conocido como «goma». Muñecos de Los Cazafantasmas. Tan sólo ese dato sería suficiente motivo de regocijo como para dar por finalizado este artículo y que todos nos quitáramos la ropa interior y la ondeáramos en la ventana chillando OEOOEE. Pero continuaré. Conseguí estas bolsas en 2005, pero no han sido abiertas desde al menos 1990. Cómo cojones puede ser eso posible? Os lo explicaré.

Mi curro en aquella fábrica de turrones era una especie de híbrido con componentes de marketing, de diseño, de soporte informático, maquetación y cosas de webs. Así que, aparte de caminar de aquí para allá comunicando a gente diversa que para que les apareciera algo en el monitor tal vez deberían enchufarlo antes, también disponía de un pequeño despacho abarrotado hasta el techo con muestras de productos, merchandising y regalos sobrantes de todas las promociones que se habían realizado en la empresa desde el año cero antes de Goliath. Si estiraba instintivamente los brazos al bostezar, podía agarrar con cada mano y sin moverme de la silla cinco cosas para comer distintas. Cómo es posible que tras esa experiencia no se me pusiera el culo del tamaño de un submarino ruso es un enigma cuya respuesta tan sólo conocen los Moais de la Isla de Pascua pero, quizá debido al empacho que agarré el primer día, lo cierto es que mantuve mi figura milagrosamente intacta como si los bombones se convirtieran en uvas pasas al llegar a mi organismo.

Cierto día, tuve que acercarme a la fábrica de caramelos adyacente para instalar unas majaderías en los ordenadores de las chicas que trabajaban allí, las cuales solían obsequiarme cada vez que asomaba mis ojeras por allí con una plétora de cosas variadas de comer, con las cuales no habría sido capaz de acabar ni aunque hubiera dedicado el resto de mi vida a chupar caramelos sentado en una silla de mimbre. Con lo cual, solía regalar grandes bolsas de gominolas y paraguas de chocolate a mis amigos, los cuales con un poco de suerte creían realmente que había arriesgado mi integridad física y moral para conseguirles caramelos de menta en cantidades industriales, como si de una especie de Robin Hood del azúcar se tratase. Aparte de los fabulosos obsequios, una de las chicas acostumbraba a decirme durante una temporada que cada vez me parecía más «al de The Cure», lo cual jamás llegué a decidir si era algo bueno o malo, ya que «el de The Cure» por aquella época ya estaba fondón y con el pelillo reseco a modo de escarola pocha. Pero esa mañana fue distinta. Esa mañana no hubo comentarios acerca de «el de The Cure» ni regalos comestibles. Al abrir un armario para extraer algún papelajo necesario, a modo de aurora boreal iluminando el oscuro cielo de lo que hasta entonces estaba siendo una mañana genérica de las que vuelves a casa opinando que si tienen lugar muchos días como ese en tu vida jamás podrás escribir una autobiografía, las vi. Bolsas de plástico con muñecos de Cazafantasmas que llevaban dentro de ese armario unos dieciocho años, ya que estábamos en 2005. Si aparte de subrayado y negrita se pudieran aplicar cantos gregorianos y eco a un texto, este sería el momento.

Pero, ¿qué hacían allí? Los aproximadamente diecisiete minutos que he dedicado durante todos estos años a indagar sobre el fenómeno me llevaron a recordar que, efectivamente, esa marca de caramelos tuvo la licencia de aquella serie de dibujos animados llamada «The Real Ghostbusters», y fabricó una colección de latas allá por 1986 o 1987 que contenían, efectivamente, caramelos, y mostraban en su tapa a Slimer en distintas poses graciosas, no excesivamente diferentes a aquella lata que me trajo de Londres mi colega Emilio. Pero eso no explica el porqué de la existencia de los muñecos de goma, a no ser que existiera algún tipo de promoción mediante la cual pudieras conseguirlos al deglutir caramelos como una cacatúa comiendo pipas de girasol y enviando comprobantes de compra a las oficinas de la fábrica de caramelos. Ni tampoco explica que, aunque una bolsa contiene muñecos de la serie «The Real Ghostbusters», la otra esté formada por figuras de aquella otra serie de dibujos animados, «Filmation’s Ghostbusters», en la que los cazafantasmas eran dos tíos y un gorila, de la cual ni se editaron caramelos que yo sepa, ni le gustaba a nadie salvo a mí. Exceptuando al puto gorila, que me provocaba crisis nerviosas agudas.

¿Qué importaba todo eso? El hallazgo de la semana debía ser mío, conseguí que me regalaran las dos bolsas, volví a casa, las metí en un cajón, me puse a afeitarme las patillas canturreando Bolt Thrower con voz gutural mal hecha, jamás las abrí, y ya nunca volví a pensar en ellas. Hasta hoy. Honestamente, les hice bastante poco aprecio a pesar de que, para conseguirlas, recuerdo que tuve que amenazar a aquellas chicas con hacer detonar el edificio con todo el mundo dentro y sumergir sus huesos desollados en el fondo de un pantano negro. Supongo que lo excitante de conseguir un objeto inalcanzable, ya sea la piedra filosofal o unas bolsas de plástico podrido con muñecos de goma, pierde su interés cuando dicho objeto ya está en tu poder. Es la emoción del cazador, creo que en inglés lo llaman «the thrill of the hunt» y, en español, «de zril of da jant».

Nunca me terminó de gustar la serie «The Real Ghostbusters». En parte porque Cazafantasmas, la película de 1984, es para mí el equivalente cinematográfico a la Capilla Sixtina, y jamás me conseguí habituar a que en la serie de dibujos animados realizaran unos diseños de personajes tan jodidamente distintos a los actores de carne y hueso, incluyendo un Egon Spengler con tupé rubio de rockabilly que aún hoy me produce acidez gástrica. Y en parte porque las únicas veces que tenía ocasión de ver la serie era en idioma valenciano, como parte de la programación del Canal Nou, durante el mes de agosto cuando veraneaba con mi familia en un pueblo cercano a Castellón. De alguna extraña manera, escuchar a un Peter Venkman que no se parecía a Peter Venkman ni en el sarro de los dientes decir «anem, amics!» al resto de los Cazafantasmas, que tampoco se parecían a los Cazafantasmas que yo amaba y amo, me provocaba una indiferencia tal que todas las tardes terminaba en la playa experimentando con mezclas líquidas que solían incluir vino y tequila.

Hablando del Peter Venkman de la serie de dibujos, me parece que se trata del muñeco de la derecha. Con un brazo derecho dos veces más grande que cualquiera de sus piernas el cual, correctamente horneado, podría erradicar el hambre de gran parte de Etiopía, tiene más de un número en la rifa cuyo premio gordo es volver a entrar en la bolsa de plástico de la cual nunca debio salir.

Slimer, el fantasma verde para aquellos no iniciados, ya que a veces doy por hecho injustamente que todos los habitantes de la civilización moderna deberían saber perfectamente quién es Slimer y el número exacto de segundos que dura su aparición en el metraje de la primera película, es el personaje que menos se vio alterado en su versión animada. Aunque, a pesar de que en la película era un fantasma genérico del montón, su forma de comer salchichas y su destreza rebozando de moquita a Bill Murray lograron que en la serie de dibujos le otorgaran un papel principal y cómico, siendo incluso amigo de los Cazafantasmas o puede que hasta mascota. Como tal, este muñeco lo muestra en una loca actitud subnormal, siendo realmente una figura bastante más digna que la de Peter Venkman, la cual sinceramente me plantearía colocar con orgullo al lado de mi monitor, si no fuera porque allí ya tengo un muñeco exactamente igual que me regalaron hace un par de años.

Sin que consiga explicarme realmente por qué, esta escena me recuerda a la última noche que salí por bares de pachanga, cuando alguien sugirió que podíamos dirigirnos hacia allí, aprovechando que todos los demás estábamos borrachos y demasiado ocupados vociferando como para oponernos. Esa noche escuché la canción Danza Kuduro de Don Omar un mínimo de seis veces, y casi puedo escucharla de nuevo en mi cabeza al ver a Slimer bailando de nuevo como un retrasado y al muñeco del tío pelirrojo pidiendo un JB con cola. Si os fijáis bien, hay al menos un tío pelirrojo similar en cada bar de pachanga, y muchos de ellos tienen cercos de sudor en los sobacos.

Bien, el tío pelirrojo es, si no me equivoco, Ray Stantz en la serie de dibujos, interpretado por Dan Ayrkrykrorykroyd en la película. También firme candidato por méritos propios para ser confinado de nuevo a su bolsa de plástico, no acabo de quedarme satisfecho con el aspecto de su mano derecha. Aparentemente, está señalando con su dedo índice de una manera muy poco extraordinaria, pero os reto a cada uno de vosotros y vosotras a que tratéis de colocar vuestra mano en la misma posición. ¿Qué clase de artrosis aguda padece este imbécil, que provoca que su dedo índice esté deformado 90 grados hacia arriba? ¿Hacia dónde tiene que orientar su mano cada vez que tenga que llamar al ascensor, o cuando alguien le pregunte por la ubicación de una calle y tenga que explicarla señalando? Ya sé que las figuras de goma son a veces una lotería, y que mientras algunas de ellas están hechas a partir de moldes en los que se cuida hasta el último detalle otras rozan el mundo de lo grotesco, pero estoy seguro de que si le regalara este muñeco a un niño, sus padres me denunciarían. Y con razón.

Ah, el clásico logotipo de Ghostbusters. Cuánta gente lo tiene estampado en su camiseta, la cual guarda con esmero junto a la de Los Goonies dentro de su armario. Un icono inmortal representativo de la cultura pop, propietario de una sorprendente longevidad al mantenerse vigente durante casi treinta años y… hey, un momento. Todo eso sería perfecto si no fuera porque esta es la representación en plástico del logo de Cazafantasmas más horrible que mis vidriosos ojos han tenido oportunidad de contemplar. ¿Cómo se puede fabricar tan jodidamente mal un logotipo tan famoso? ¡Es como tallar una imagen de Jesucristo en madera y ponerle zapatos de tacón y gorra de policía!

La forma de la cabeza, las manos, la posición del cuerpo… ¿quién coño hizo este molde? ¿Es que fue a ver la película con sus hijos y se durmió? Ni siquiera la barra roja central forma parte de la misma pieza que el resto de la circunferencia, parece haber sido colocada después y además no encaja bien. Estoy seguro de que si en un colegio de niños mancos se asignara a los alumnos una tarde que debían hacer con plastilina un fantasma atrapado en una señal de prohibido, saldrían mejores interpretaciones que esta patraña.

Yo solía tener una figura de goma, mi favorita de hecho y que compré en 1984 poco después del estreno de la película, que sí era realmente una representación perfecta del logotipo. Por algún extraño motivo, con el paso de los años se llenó de mierda de forma irreversible y se le borraron los ojos. Nunca conseguí comprender por qué eran precisamente los ojos los que habían desaparecido de su rostro hasta hoy. Si hubiera sabido que iba a tener que contemplar el logo de Cazafantasmas más bochornoso de la historia, yo también me habría borrado los ojos y se los habría dado a comer a los peces.

Durante la misma época en la que se emitía «The Real Ghostbusters», había otra serie llamada simplemente Ghostbusters que no tenía mucho que ver con la película, ni con Slimer, ni con Peter Venkman ni con Sigourney Weaver. Creada por Filmation, la misma productora de la serie de Masters del Universo, trataba de dos tíos y un gorila que cazaban fantasmas y tenían un montón de armas estúpidas y artilugios imposibles. Ignorante de mí, siempre me pregunté cómo habían tenido el valor de crear semejante plagio, al amparo del éxito de los Cazafantasmas de verdad, metiendo de por medio a un jodido mono en el argumento a ver si así la copia pasaba desapercibida. Resultó que, realmente, Filmation había hecho una serie de imagen real en los setenta llamada The Ghost Busters, en la que ya salía el gorila en cuestión, denunciaron a Columbia cuando se enteraron de que estaban planeando unos dibujos animados sobre los Cazafantasmas, y llegaron a un acuerdo extrajudicial mediante el cual Columbia no tenía derecho a llamar a su serie simplemente Ghostbusters, sino que tenía que añadir el prefijo «The Real», ya que esos no eran los verdaderos Cazafantasmas, recayendo este magno título en los del gorila. ¿Alguien se ha perdido? La serie «The Real Ghostbusters» no podía llamarse Ghostbusters a secas porque no eran los auténticos Cazafantasmas, en una paradoja similar a cuando le prometes a tu novia que de verdad comprarás una barra de pan cuando vuelvas a casa, mientras que en tu fuero interno sabes perfectamente que te olvidarás a posta porque no tendrás ganas de hacer cola en la panadería.

La serie de los Cazafantasmas del mono, y si a alguien se le ocurre alguna broma graciosa relacionada con el anís espero que me la haga saber porque yo no he sido capaz de idear ninguna, me fascinaba. Tanto me fascinaba, que traté de ver un par de capítulos hace unos meses y tan solo aguanté dieciséis minutos porque me pareció una puta majadería pueril. Pero eso es debido a que ahora en el siglo XXI mi corazón se ha convertido en piedra pómez por culpa de los reveses de la vida. En 1987 devoraba todos y cada uno de los capítulos de esa serie de la misma forma que los hámsters roen tus zapatillas favoritas cuando se escapan de la jaula.

Estos dos muñecos corresponden a Vampirrata y Loberto, dos de los personajes enemigos de los Cazafantasmas que solían aparecer en la mayoría de los episodios llevando a cabo planes predestinados al fracaso. Ignoro cuáles serían los nombres originales de estos dos espantajos en su versión inglesa, pero sí, habéis leído bien, el de verde se llamaba Loberto en su traducción sudamericana. Porque, hey claro, es un hombre lobo. Es tan evidente que es absolutamente mágico. Es como el Lobezno español. Sorprendentemente, uno de mis recuerdos más vívidos de ver esta serie cuando era pequeño es estar estudiando la tabla de multiplicar mientras tanto, y a mi madre chillándome en la oreja porque era incapaz de aprenderme la tabla del siete. Todavía no estoy seguro de si siete por ocho son 56 o 42, pero sí sé perfectamente que un hombre lobo paticorto de una serie de hace setenta años se llamaba Loberto. Mi vida es un fracaso.

Tres personajes más de la misma serie, también del bando de los enemigos, los cuales se hacían llamar, de izquierda a derecha, Jessica y Premier Malvado, ni más ni menos el líder de dicho bando. Al parecer, los traductores de la versión en español eyacularon el cien por cien de su capacidad creativa al idear el nombre de Loberto, ya que Premier Malvado es una adaptación bastante rancia de su original Prime Evil, teniendo en cuenta que Premier ni siquiera existe como palabra y suena a limpiacristales. Los mencionados traductores seguían un claro patrón de bautizar a cada personaje y a cada cosa de la forma más descriptiva posible. No olvidemos que algunos de los sofisticados aparatos que utilizaban los Cazafantasmas en su lucha contra Premier Glass Ultra Limpieza recibían el nombre de Esquelevisión, la cual era una televisión con forma de esqueleto, y Calaverófono, un dildo anal de color azul que hacía las veces de cafetera. Es broma, lo habíais acertado, era un teléfono con forma de calavera.

He comentado que se trataba de tres personajes, pero al recitar sus nombres me he dejado uno, ¿no es así? Ha sido totalmente intencional porque, incluso desde el parapeto de anonimato que me ofrece internet, me da vergüenza ajena escribir que la especie de esqueleto amarillo con corte de pelo de neo-nazi se llamaba Miedosín. Como consecuencia de que, oh por supuesto, era un personaje muy miedoso. Mañana en la máquina de café voy a tener la sensación de que todo el mundo sabrá que malgasté una preciosa tarde lluviosa y destemplada de noviembre escribiendo sobre un esqueleto de nombre Miedosín.

Vayamos por partes, y quitémonos de en medio el detalle más desagradable, rápida e instantáneamente cual inyección intramuscular contra el lumbago: el bicho rosa se llamaba Vampirín. ¡Vampirín, señores! En determinadas ocasiones, durante las lluviosas noches de mediados de noviembre, me pregunto si los traductores encargados de adaptar esta serie al español tendrían hijos y, dado el derroche de ingenio sin parangón, cómo los llamarían. ¿Vomitín? ¿Meadín? ¿DIARREÍN? Casi puedo incluso escuchar la conversación. «Amor mío, estoy tan contento de que vayamos a ser padres, me has hecho el hombre más feliz del mundo. Ahora bien, como los bebés lloran mucho y están todo el día meando, he pensado que podríamos llamarlo Llorín Orín, y si es una niña, también».

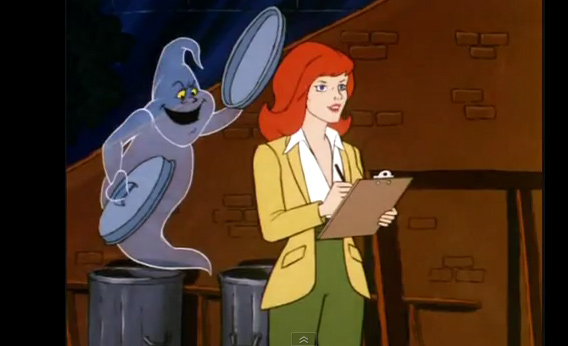

El adefesio situado a la izquierda de Vampirín recibía el nombre de Jessica. Cómo no la llamaron «Tetillas» es todavía un misterio para mí. Jessica era una periodista guapa, pelirroja, amiga de los Cazafantasmas, que solía ir en busca de reportajes enseñando canalón hasta el ombligo y no creía en los fantasmas. Cualidades todas ellas necesarias, por cierto, en mi prototipo de mujer perfecta. Exceptuando el detalle de no creer en fantasmas, ya que me gusta relatar experiencias paranormales inventadas con cara seria para que parezca que ocurrieron de verdad. El salto de la versión animada a su homónima en plástico fue, no obstante, dramático. Ya sé que es complicado realizar moldes perfectos que trasladen un dibujo plano a una figura en tres dimensiones y la esencia se mantenga sin sacrificar detalles o expresiones. Pero con la figura de Jessica, los fabricantes o bien tenían prisa por irse a casa porque era Nochebuena o bien simplemente pretendían hacer llorar a varios niños de forma gratuita y por el mero hecho. Observo esa triste figura con elefantiasis cefálica, ese cráneo hiperdesarrollado, fundo mi mirada en esos ojos inertes que parecen suplicar una muerte digna, en ese rictus facial deformado, y mi cerebro evoca los desastres de la guerra.

Oh, feliz Halloween a destiempo.

yvannedecarlo dijo, el 17 de noviembre de 2011 a las 11:43 pm...

Jooder Micky!

gran historia!,hace poco en casa de mis padres provocamos una gotera al de abajo,asi que vino el del seguro y abrio una pared….(hace 26 años mis padres hicieros una reforma…) el fontanero dijo:-¡Coño aqui hay algo! y saco una serie de muñecos que yo habia emparedado aprovechando la ocasion cuando era pequeño,ahora paso a enumerarlos:

Un Telemaco,un B.A.T. de gijoe y lo mas inquietante…un Dracula de airgam que yo daba por hecho que era otro que tenia en mi habitacion….debieron de comprarme otro…Vamos que hice una capsula del tiempo sin saberlo…que sensacion !!

Responder!

micki responde el 20/11/2011 a las 10:03 pm

ja ja, me ha encantado esa anécdota! 😀

la gotera no fue meramente circunstancial, fue parte de una sucesión de acontecimientos porque el destino quería que te reencontraras con el Drácula original y lo juntaras con el otro que nunca se supo de dónde salió.

según me han dicho, ahora que he estado de obras en mi nueva mansión, los albañiles solían (o suelen) dejar mensajes ocultos y señales que sólo salen a la luz cuando se tira una pared o se abre un boquete en algún sitio extraño, así los siguientes albañiles pueden descubrir tontadas que escribieron compañeros suyos de gremio cincuenta años atrás.

pero, desde luego, no se puede comparar una firma y una fecha escritas a mano alzada en una piedra con un Drácula de Airgam Boys, tu señal mola infinitamente más!

por qué fueron esos tres precisamente los elegidos para ser emparedados? y, lo más importante, los sacaste o los dejaste ahí durante 30 años más, para que fueran encontrados por la próxima generación en tu dinastía?

Responder!

Starman82 dijo, el 20 de noviembre de 2011 a las 11:03 pm...

Épica historia. Yo me emocionaba de igual manera cuando encontraba, de pequeño, en el kiosco de mi abuelo, alguna moneda de 100 pesetazas oculta por algún rincón, que se le había caído a alguien.

Vaya, es verdad, acabo de mirar en Youtube lo de la serie original de Ghost Busters con el tío disfrazado de mono. Desconocía por completo su existencia, ¡ la verdad es que hasta tiene cierta gracia ! – supongo que en su época sería la super hostia -, pero lo cierto es que a mí de pequeño la serie también me pareció un plagio de los Cazafantasmas, y la de «The Real Ghostbusters», sencillamente, me deprimía. Hace un tiempo adquirí para spectrum el videojuego de «The Real Ghostbusters». Como manda la tradición en la compra-venta de juegos spectrum, el juego me lo vendieron sin portada ni instrucciones, de modo que averiguar cómo usar las teclas para jugarlo era equiparable a descifrar egipcio pero ¡ eh, claro !… sin saber nada de egipcio.

Responder!

micki responde el 26/11/2011 a las 8:46 pm

tu abuelo tenía un kiosko? wow, eso debía significar mogollón de revistas atrasadas, juguetes y cosas de comer gratis, no?

veo que no soy la única persona a la que la serie The Real Ghostbusters no le acababa de entrar. tampoco llegué a ver muchos episodios porque, como comenté, sólo podía verla durante unas pocas semanas de agosto, si estaba en ese momento emitiéndose por algún canal autonómico, pero realmente no me hacía ni puta gracia. yo lo achaco al diseño de los personajes, ya que verlos me inducía a echarme lejía por los ojos.

ignoro si la serie se emitió más tarde en castellano por algún otro canal tipo Antena 3 o Tele 5, imagino que sí, pero seguramente me pillaría ya un poco mayor y más interesado en otros menesteres, como el calimocho.

el juego aquel para Spectrum y similares era conversión de la máquina recreativa, no? no se utilizaba simplemente un botón para disparar? yo nunca tuve ordenador de 8 bits sino que tenía la Master System, con la que no había mucha confusión si te dejaban un juego sin instrucciones. pero solía ir a casa de colegas con Spectrum o Amstrad, y juegos de esos pirateados en cintas TDK, que cabían varios en cada cara, y mientras que la mitad no funcionaban, la otra mitad eran un sindiós y no había manera de saber jugar 🙂

Responder!

Starman82 responde el 27/11/2011 a las 12:46 am

Yeah, la verdad es que en el kiosco había muchas cosas y publicaciones guapas, que hoy veo que han formado parte FUNDAMENTAL de mi educación….

Sí, el juego de Spectrum era la conversión para las recreativas… acabo de ver un vídeo en youtube de la recreativa original y por fin he logrado darme cuenta de que la primera -y única que jugué – fase del juego transcurría en las azoteas de unos edificios, cosa que con los gráficos del Spectrum ni de coña podía intuirse. Yo pensé que la fase transcurría en una especie de averno informe y monocromo. Gracias, freakies de Youtube, por colgar vuestros esclarecedores y útiles vídeos.

Responder!

Starman82 dijo, el 28 de diciembre de 2011 a las 2:44 am...

¡ Felices fiestas Micki ! – aunque sea un poco tarde para decirlo -. espero leer alguna cosilla nueva pronto, por Dios.

Responder!

micki responde el 30/12/2011 a las 8:00 pm

muchas gracias Rick Jarmin! probablemente sea la persona con menos espíritu navideño de la faz del averno, pero tengo unos días de vacaciones, un cuchillo en la cabeza, un sacacorchos que por fin funciona tras tres intentos fallidos, y mis amigos y familia están bien, así que sí, se pueden considerar unas felices fiestas 🙂

espero que termines el año 11 igual de bien que aquel otro año que terminaste bien, cualquiera que fuera!

Responder!