El mundo del chicle, admitámoslo, vive un momento de profunda decadencia, a pesar de que, hoy en día, existan otros menesteres que requieren algo más de preocupación por vuestra parte, como el mundo de la gasolina, el mundo de tener sexo cuando vuestra pareja tiene mucho sueño, o el mundo de los ventiladores que explotan en una nube de humo gris y se estropean en pleno verano.

Hace años, muchos años, todo lo que rodeaba a los chicles era un universo de creatividad, sabor y originalidad, y las empresas luchaban por estar en la cresta de la ola con productos distintos, únicos y con personalidad. Así, un criajo que franqueara el umbral de una tienda de chucherías o se aproximara a un quiosco, podía optar a una plétora de sustancias con las que destruir sus dientes a marchas forzadas. Chicles de regaliz, natillas, chocolate, e incluso de dos sabores simultáneos poblaban las repisas esperando ser masticados. Otros como el Tubigum, que venía envasado en una especie de tubo cuyo orificio terminaba lleno de mordiscos y saliva reseca, o aquel que simulaba las espinacas de Popeye pero que en realidad no eran más que unas hebras verdes similares a esos tallarines muy caducados que guardas en un rincón de tu armario y te da miedo tirar, son algunos ejemplos de ridiculez confitera que se convertía en una manera excitante de masticar chicle ante nuestros ojos, y que permanecerán adheridos a mi memoria durante los próximos 87 años. Todos ellos altamente susceptibles de provocar unas caries más negras que el orificio anal de una rana, y todos ellos conteniendo el porcentaje de azúcar suficiente como para edulcorar una pequeña región de Irlanda.

Hoy en día, no obstante, todo es aburrimiento en el mundo del chicle. Chicles con forma de chicle, sin pegatinas ni calcomanías de regalo, sin promociones estúpidas a cambio de rellenar un álbum imposible de completar, sin azúcar, sin sabores que desafíen el raciocinio, sin emoción. Uno de esos chicles del pasado, llamado Gold Gum, ostenta una posición muy elevada en el ranking de mis chicles favoritos del pasado añejo más distante y, junto a aquellos cereales de café llamados Mocapic, forma parte de una mística agrupación de comestibles que desaparecieron injustamente de los comercios, los cuales desearía masticar al menos una última vez antes de que mi alma se evaporara con la lluvia de una noche de otoño. ¿O tal vez eso no sea del todo imposible? Muy pronto lo descubriremos.

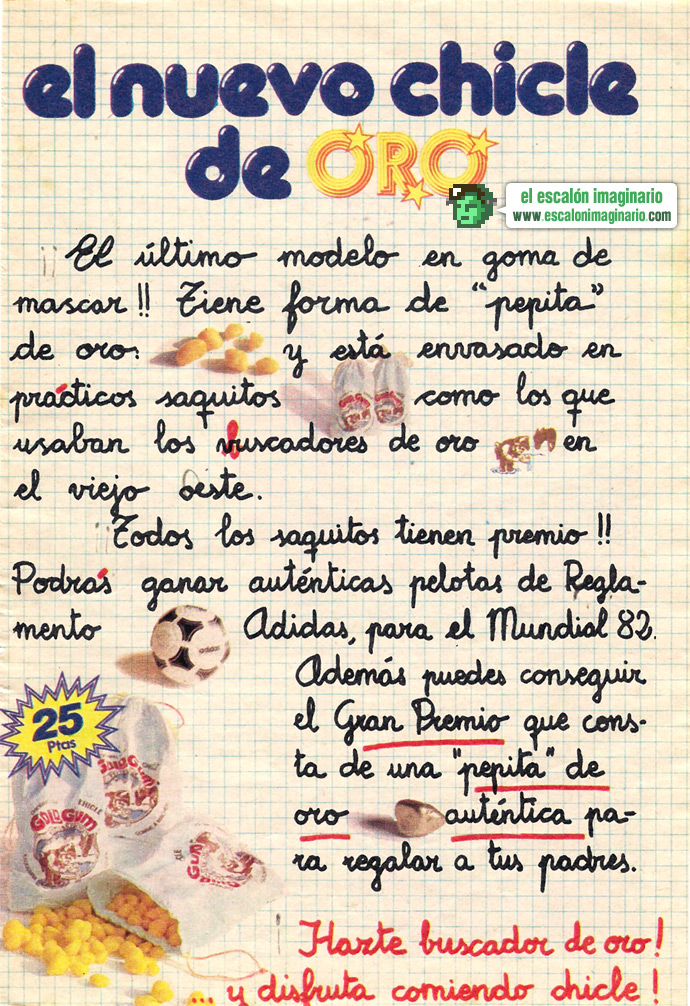

En este anuncio escaneado de una revista publicada en 1982, tenemos las premisas básicas de Gold Gum. Se trataba, efectivamente, de unos pequeños chicles en forma de pepitas de oro, envasados en prácticas bolsitas de una especie de tela plastificada, como las que supuestamente portaba esa gente barbuda que, en plena fiebre del oro a mediados del siglo XIX, pretendía enriquecerse y comprar burdeles enteros a base de excavar minas en busca de piedras doradas. Me sorprende que en 1982 ya existieran estos chicles, puesto que recuerdo a mi pobre madre comprándome decenas de bolsitas (tal era mi obsesión con este maldito chicle) en años tan avanzados como, probablemente, 1989.

Aquí podemos ver cómo un niño bastante iletrado, hijo del presidente de Zeta Espacial, fabricante de la variante española de Gold Gum así como de productos más populares como las Peta Zetas, trata por todos los medios de promocionar la empresa de su padre a pesar de que su maestra le encargó una redacción acerca de «el león, rey de la selva». El pobre bastardo todavía no sabe colocar tildes correctamente, distinguir entre la be y la uve, o posicionar en condiciones signos de apertura de exclamación. La profesora, que por algún extraño motivo sintió la necesidad de corregir esta absurda redacción con lápiz y también con un rotulador rojo, finalmente se rindió ante la evidencia de que estos chicles eran realmente una maravilla, se olvidó de corregir la última frase, a la que le falta nuevamente un signo de exclamación, y optó por subrayar todas las ventajas de comprar Gold Gum, como ese gran premio increíble en forma de una auténtica pepita de oro.

Hablando del supuesto gran premio, éste posiblemente forme parte de la peor campaña de marketing de toda la historia. Una pepita de oro verdadero es, por derecho propio, bastante emocionante. Pero, ¿para regalar a tus padres? ¿Por qué ibas a regalársela a tus padres, pudiendo almacenarla en un cajón, cambiarla por cromos, fundirla para convertirla en unos calzoncillos para tu muñeco de He-Man o incluso tragarla para descubrir si el oro es digerible por el cuerpo humano? Es como si, en el supermercado, existiera una promoción del tipo «¡con la compra de dos cartones de leche, el reponedor de esta sección conseguirá un vale para irse con su novia a Punta Cana, y podrás ver todas sus fotos de mojitos y pies a la orilla del mar en Instagram!».

A pesar de que mastiqué la cantidad equivalente a un asteroide satélite de la Tierra en forma de Gold Gum, jamás conseguí la pepita de oro para regalar a mis padres o para tragarla y observar su evolución intestinal. Pero recuerdo vivamente su sabor, que podríamos denominar «frutal» por ausencia de una denominación más concreta, ya que ese es habitualmente el sabor adjudicado a los chicles que no saben a nada remotamente similar a la fruta, pero que tampoco se asemejan a menta, fresa, o algo mínimamente determinado o reconocible. Un sabor que, desgraciadamente, jamás nadie podrá volver a experimentar en sus papilas. ¿O sí?

¡Sí! En mis viajes alrededor del mundo, siempre estoy más pendiente de tiendas arcaicas o productos desaparecidos que del turismo habitual y propiamente dicho, y el destino me llevó a descubrir que, lejos de haberse extinguido, el chicle en forma de pepitas de oro todavía existe, e incluso bajo marcas y fabricantes diversos.

Encontré Gold Gum Nuggets en Manchester, durante un viaje en 2013 para ver un concierto de The Wildhearts, en el que compramos tantas camisetas que el encargado del merchandising nos regaló una bolsa y nos la reservó en una taquilla privada, y tras el cual pudimos degustar el kebab más gigantesco e indigesto de la historia de la acidez estomacal. Por la mañana, dentro de unos grandes almacenes «alternativos», llenos de tiendas variopintas de ropa, discos, juguetes y tontadas, que incluían hasta una máquina recreativa de Wonder Boy, vi aparecer ante mí un expositor lleno de estas bolsitas que yo creía extintas como el Rhinoceratops Rox y, obviamente, sentí la necesidad de comprar setecientas de ellas y llenar la mitad de mi maleta con ellas.

A pesar de que la bolsa es realmente majica, mostrando a un buscador de oro excitado por haber hallado lo que parece asemejarse a un testículo amputado, el color de las pepitas en cuestión no incita a acercarlas a menos de medio metro de la boca, haciéndoles adquirir cierta similitud con los dientes de leche de algún niño cuya madre ha conservado con esmero a medida que fueron cayendo de sus encías. No os voy a engañar, como dije anteriormente estos chicles tienen ya tres años de antigüedad, pero considero que no es tiempo suficiente como para que un amarillo pollo se haya degradado de tal forma y ahora sea un blanco repugnante estilo molar o incisivo. A pesar de haber trabajado durante algunos años en el gremio de la confitería, nadie jamás supo decirme a ciencia cierta si los caramelos o chicles caducan, ni cuándo. El único hecho demostrable es que, pasado un número indeterminado de años, los chicles se petrifican, su color se oscurece, y comienzan a oler a zapato usado sin calcetines. Y tres años, claramente, no es ese número indeterminado. Además, cuando los compré ya tenían esa tonalidad dudosa.

Pero el color no es la peor parte de estos chicles. Es el sabor. Y la textura. Normalmente, los chicles se convierten en una pelota homogénea al ser masticados, pierden su sabor a los cinco minutos, y los tiras a la basura sintiéndote frustrado. Estos Golden Gum Nuggets de Manchester, en cambio, con un efecto similar al del agua con aceite, jamás se llegan a juntar, convirtiéndose en una especie de briznas desagradables a lo largo y ancho de toda tu cavidad bucal, haciéndote sentir que tienes algo adherido a cada una de tus muelas. Y ese sabor. Semejante a masticar leche agria solidificada con una pequeña cucharada de azúcar, comer Golden Gum Nuggets, muy lejos de resultar una actividad placentera, se convierte en una auténtica obligación, semejante a limpiar la parte exterior de las ventanas. Si su intención era la de dejarte la boca como la de un buscador de oro, que regresa a casa tras pasar diez días sin ducharse, bebiendo su propia orina y tragando polvo, sin duda la clavaron perfectamente.

Las pepitas Gold Mine, de Espeez, empresa ubicada en Las Vegas, vienen en una bolsita mucho más sobria y aburrida, sin buscadores de oro barbudos excitados y, tal vez por eso, y porque salí algo escaldado de mi compra masiva de pepitas de Manchester repugnantes, esta vez tan solo adquirí una. ¿Dónde? En Los Angeles, nada menos. Cierto día de aquel viaje que duró alrededor de una semana, forcé a mi amigo, residente allí, y a mi sufrida novia, a recorrer punto por punto un pequeño mapa de localizaciones interesantes, en forma de tiendas de discos, juguetes y majaderías similares, y fue en uno de esos puntos, precisamente, donde el destino me dio una nueva oportunidad de reencontrarme con mi pasado en forma de pepitas de oro.

Nada más abrir la bolsita, lo primero que llama la atención es que el color es infinitamente más apetecible que en la experiencia anterior, con pepitas amarillo limón que incluso apetece mordisquear y que casi, casi, podría decirse que son clavadas a aquellas que solía comprar en 1989. Éstas sí tienen consistencia de chicle, e incluso sabor frutal, lo cual ya es un avance, aunque dicho sabor desaparece a los tres minutos para hacerte sentir que estás masticando el forro interior de un bolsillo. Y, por desgracia, este sabor frutal no es aquel sabor frutal, lo que me hace sospechar con horror que he estado recorriendo el mundo para nada.

No sé qué pensar. Tal vez las pepitas originales siempre tuvieron un sabor altamente mediocre, pero el misterioso velo de la nostalgia me haya hecho convencerme de que eran sublimes. Lo que es cierto es que, mientras que muchas de las golosinas que creíamos desaparecidas siguen fabricándose, quizás a pequeña escala o tal vez en otros países, en la mayoría de los casos ese sabor místico permanecerá para siempre en un cajón de nuestro maltrecho cerebro, siendo imposible volver a experimentarlo. El calimocho todavía existe, pero nada podrá igualar el sabor de la primera vez que lo probaste. Ni mucho menos la ausencia de resaca con la que te levantaste al día siguiente, y creo que algo similar ocurre con Gold Gum. De todas formas, si las recuerdas con anhelo y quieres darles una oportunidad, tengo 699 bolsitas a la venta. ¡Son increíbles, justo como las recuerdas!

Sergi dijo, el 21 de septiembre de 2018 a las 11:42 pm...

Soy un fan de los chicles de pepita … O en forma de pepita. Me he reído un buen rato con tu artículo y estoy buscando ahora en eBay. A por el oro !!

Responder!

micki responde el 25/9/2018 a las 7:13 pm

Caramba, otro fan de los chicles de pepita, pensaba que era el único sobre la faz de la Tierra. Hey, un momento, eso de «chicle de pepita» suena ligeramente erótico. Pero, dentro del contexto de este artículo, creo que todos nos entendemos. ¿Estás buscando un Gold Gum original español de los 80? Eso va a ser tarea complicada, sin contar con que, de localizar una bolsita, el chicle parecerá más bronce que oro. Si lo que buscas es alguna de estas ediciones más modernas, yo creo que lo vas a tener bastante fácil. ¡Suerte! 😉

Responder!

Ebower dijo, el 10 de agosto de 2019 a las 11:32 pm...

Jajajaja, siempre pensé que su sabor era a plátano!

Puedo recordarlo, al igual que su textura, como si las hubiera comido esta mañana.

Responder!

micki responde el 11/8/2019 a las 5:44 pm

Hmmm… no sé, no estoy seguro de que su sabor fuera concretamente a plátano, o al menos al «plátano» falso al que saben los comestibles que supuestamente saben a plátano pero no son plátanos. Supongo que por eso definí su sabor como «frutal», así, entre comillas y en general.

Yo también tengo su sabor presente en un pequeño milímetro cúbico de mi cerebro, pero no se me ocurre otra manera de denominarlo que no sea «frutal». Supongo que jamás seré capaz de definirlo.

Responder!

Mr Quely dijo, el 8 de diciembre de 2020 a las 12:13 am...

Junto a los paraguas y cigarros de chocolate, un fijo en mis zapatos el Día de Reyes.

Responder!