Categorías: Artículos, Compras inútiles, Juguetes olvidados, Miscelánea cotidiana

Si algo estoy echando de menos este año, si algo me ha arrebatado la pandemia que jamás le perdonaré, es mi tradición milenaria de visitar todos los mercadillos navideños que me es físicamente posible, saltando de pabellón polideportivo de instituto a misteriosa sala polivalente de parroquia, rebuscando entre montañas de objetos ridículos algún elemento que añadir a mi colección de tonterías en imparable crecimiento. Honestamente, habría apostado por la absoluta prohibición y cancelación de cualquier evento con reminiscencias de mercadillo este año. Ya sabéis, recintos cerrados con cientos de personas de dudosa higiene entrando y saliendo, palpando y resobando cosas que no suelen ser precisamente el colmo de la esterilización, no parecen a priori los ingredientes deseables para erradicar la propagación de un virus.

Pero, oh sorpresa, revisando por curiosidad la lista de eventos y actividades navideñas de este año, me pareció ver no solo uno ni dos, sino varios rastrillos que iban a celebrarse en diferentes ubicaciones de mi ciudad. Por desgracia, y a pesar de haber frecuentado los mercadillos más repugnantes de la historia moderna, sigo siendo considerablemente hipocondríaco y escrupuloso, y en circunstancias normales salgo de este tipo de eventos con la sensación de como si me hubiera penetrado un oso pardo y la necesidad imperante de un exhaustivo lavado de manos y ducha corporal completa. Así que no, este año no hay rastrillos navideños para mí, por primera vez en décadas.

Si he de ser totalmente sincero, hace ya varios años que los mercadillos navideños se han convertido para mí en una rutina, una tradición, y cada vez menos en lugares excitantes en los que encontrar quién sabe qué joyas ocultas. No solo los navideños, por supuesto. Todos los mercadillos, rastrillos y rastros hace años que empezaron a perder su magia. En el principio de los tiempos, se trataba de estancias en las que se vendían mierdas antiguas, de manera emocionante porque cualquier cosa podía aparecer de repente, los vendedores eran conscientes de ello, e incluso colaboraban contigo haciéndote fabulosas ofertas para que te llevaras a casa esos malditos muñecos de He-Man o esos videojuegos viejos que ya nadie quiere y que no hacen más que ocupar espacio.

trDurante los últimos años, no obstante, hemos asistido a la popularización de las palabras «retro» y «vintage», la extraña idea de que cualquier objeto con más de 15 años de antigüedad es un tesoro, aunque sea una Barbie sin pelo ni brazos y con una sospechosa mancha reseca marrón en la espalda, la frase «en eBay se están vendiendo por lo mismo», la explosión desmedida de la nostalgia, y la proliferación de esos seres taciturnos y oscuros, los revendedores, cuya labor consiste en adquirir objetos en rastrillos para luego intentar venderlos por quince veces más.

En definitiva, los rastrillos siguen siendo estancias en las que se venden mierdas antiguas, solo que las mierdas cada vez son más escasas, menos interesantes, más caras, y si te descuidas, porque todos sabemos que no te gusta madrugar, un revendedor traicionero ha pasado ya por allí y se ha llevado ese juego de mesa que te habría gustado encontrar en persona, el cual verás anunciado en internet al día siguiente, a un precio muy loco y con los términos «retro» y «vintage» en su título. Recuerdo el momento en el que supe que estaba viviendo el principio del fin. Era un mercadillo navideño de juguetes, había demasiada gente, hacía mucho calor, olía como si estuvieran friendo salchichas caducadas y yo comenzaba a sudar internamente de manera intensa.

Tras rebuscar sin mucho interés en una cubeta de muñecos de algo que parecían ser Gormiti, o algo similar, moderno, y carente de interés para mí, encontré una figura de PVC de los Cazafantasmas. «Me llevo ésta», le dije al chaval encargado del puesto. «Huy, ésta… huy, pues se nos ha pasado, no tendría que estar aquí», me contestó. ¿Cómo que se nos ha pasado? ¿Qué significaba eso? ¿Que, de los juguetes donados, se realizaba una criba previa, portátil en mano y eBay abierto para consultar, separando lo «retro» y lo «vintage», y esos objetos no llegaban ni a pisar el maldito rastrillo? En ese momento vi bastante claro lo que llevaba ya un tiempo sospechando, y aunque la dura bofetada de realidad sigue escociendo en mis mofletes, no tuve más que admitir que sí, efectivamente los mercadillos son cada año más decepcionantes, y no, ya no soy un bicho raro por adquirir cosas viejas, ahora lo hace todo el mundo. Eso sí, me llevé aquella figura de los Cazafantasmas por los 50 céntimos escritos con rotulador gordo en la cubeta. Quizás la intente vender por quince veces más. O treinta, ¿eh? Es retro y vintage, al fin y al cabo.

Resumiendo esta introducción que, como siempre, ha dejado de ser un breve anticipo para convertirse en el triste testimonio de un amargado que no puede llevar a cabo las tradiciones que le hacían feliz porque hay un virus letal en los aerosoles y, aunque no lo hubiera, los rastrillos son cada vez más mierderos de todas formas, se me ocurrió dar un paseo por mi hogar y rescatar algunos de los objetos que fueron en su momento adquiridos en mercadillos navideños. Si este año no hay rastrillos para mí, siempre nos quedará su recuerdo, ¿no es así? No esperéis increíbles joyas como el cortaúñas de Elvis o el cartucho de Super Mario Bros al que jugó la tripulación del Challenger antes de explotar. De hecho, la siguiente selección miscelánea quizás os resulte algo decepcionante, pero nunca nadie podrá llamarla previsible. Queridos lectores, entusiastas como yo de los mercadillos navideños, en esto he malgastado algunas pesetas, euros y horas de mi existencia, diciembre tras diciembre.

Consola Terminator 2

Este artilugio me emociona haberme tenido que encaramar a una silla para rebuscar en los confines de un oscuro altillo y extraerlo, ya que su adquisición se remonta a uno de los primeros mercadillos navideños a los que fui, calculo que allá por 1997 o 1998. Por aquel entonces, la gente se reía de mí a carcajadas porque gastaba gran parte de mi dinero en juegos de Master System. Cuando vi la sarta de mensajes absurdos o mal escritos alrededor de su caja, no me pude resistir a su encanto, y creo que fue el detonante del comienzo de mi amor por los packagings redactados por señores orientales con un muy escaso conocimiento del idioma inglés.

Porque bueno, Terminator y Ending-Man podrían significar básicamente lo mismo, ¿no? Algo así como «el hombre que termina». Solo que en una esquina lo tenemos al estilo de la película de Schwarzenegger, y en la otra de una manera quizás demasiado literal. Es como si estoy intentando explicarle a alguien qué es una silla, y le digo «chair», pero también le dejo caer «THING-FOR-SITTING» de regalo, por si acaso no se entera. No sé, quizás era un plan B por si recibían una demanda por utilizar la marca registrada «Terminator 2» en una consola sin ningún tipo de sentido. Solo tenían que tapar la esquina superior izquierda de la caja, y en la esquina opuesta tenían la otra marca, «Ending-Man», que al fin y al cabo quiere decir lo mismo, aunque mal.

¿Y qué es pues esta consola, que parece una Mega Drive pero el lector observador se habrá dado cuenta ya de que no lo es? En la parte posterior de la caja podemos ver un montón de capturas de pantalla de fabulosos juegos de 16 bits que, aunque no dice nada al respecto, podrían estar incluidos dentro. Ghouls N’ Ghosts, Golden Axe, Streets of Rage, Castle of Illusion, el de matar patos, uno de fútbol que parece una mierda, un Street Fighter de saldo, ¡lo tiene todo! Y, además, promete High Quality y Super Design. Super Design… quizás. High Quality… bueno, no. En realidad se trata de una de las múltiples consolas clónicas de la Nintendo NES de 8 bits. Incluye una pistola que hasta tu sobrino de 4 años te la tiraría a la cabeza si se la dieras para jugar, dos mandos con una precisión y respuesta escasas, un extraño sistema para conectar la consola a la televisión de manera inalámbrica, cosa que probé en su momento y cuyo resultado era como estar contemplando una ventisca por la noche a través del cristal de tu ventana en el que se ha estrellado una paloma, y la consola en sí, con una extraña ranura en la que no cabe ningún tipo de cartucho conocido hasta la fecha.

O al menos, conocido por mí hasta esa fecha. Lo cierto es que siempre me pregunté qué clase de cartuchos se podían usar con este artefacto, pero poco tiempo después, con la llegada de internet a mi vida, descubrí que la Nintendo NES en Japón se había llamado Famicom, que sus cartuchos de colores eran muy majicos y que, efectivamente, ésos eran los que encajaban perfectamente en su ranura. Pero, ¿a quién le hacen falta cartuchos, si Terminator 2 promete tener 9.999.999 juegos en su interior? ¿Tantos juegos aparecieron para la Nintendo de 8 bits? Caramba, yo pensaba que no eran más de 800. Dado que todo lo relacionado con Terminator 2, la consola, es una decepción tras otra, lo que descubrimos al conectarla es que, en realidad, solamente hay algo así como 5 juegos únicos, mientras que los 9.999.994 restantes son variaciones de ellos, como una versión del Super Mario Bros en la que comienzas el juego en la fase 3-2 con 9 vidas, o un estúpido juego de tanques que con aparecer una vez ya habría sido suficiente, pero en cambio en esta consola hay 2.353.509 versiones distintas.

En la caja veo un precio de 1300 pesetas pero, aunque han pasado ya bastantes años, estoy casi convencido de que conseguí regatear y llevármela por bastante menos. De hecho, como mi desparpajo en el arte del regateo siempre ha sido dudoso, creo que fue el propio vendedor el que fue bajando poco a poco el precio hasta que finalmente me rendí con un «vale, me la llevo». Podría decirse que aquel señor sentía intensos deseos de quitarse este trasto horrible de encima. Y no le culpo.

Consola Ajax

Hablando de videojuegos, encontré esta consola semioculta tras una estufa, encima de una estantería en cierto mercadillo que llevo visitando religiosamente desde el siglo XVIII. «¿Y qué es?», me preguntó la señora, muy anciana, que regentaba el puesto. «Es una especie de videojuego del año catapum», le contesté. «Pues justamente hace un rato me han preguntado si tenía algo de videojuegos, y les he dicho que no», me dijo. Y es que, si tuviera que destacar una de mis escasas virtudes, sería la de conseguir vislumbrar, en tiempo récord y sin importar la distancia u obstáculos, todas las chorradas que me gustan, ya sea una tienda de discos al final de la calle haciendo esquina y por la noche, un muñeco de Skeletor en el fondo de un río, o esto mismo, una consola clónica de Pong escondida detrás de un calefactor eléctrico.

Para los no iniciados, Pong es el juego de los dos palitos y una bola (cuadrada, paradójicamente), rebotando entre ellos. Este juego me precede incluso a mí, anciano contemporáneo de los videojuegos viejos y, aunque comprendo el impacto que tuvo que tener en su momento el ser capaces de mostrar formas geométricas en el televisor de casa, y moverlas con una ruleta, dudo mucho que hoy en día pudiera provocarme algo más que un ataque de ansiedad.

De Pong aparecieron múltiples versiones caseras, que supuestamente representaban diversos deportes, aunque todos se basaban en combinaciones de rayas y pelotas correteando por la pantalla. Algunos sistemas incluso contenían unas incómodas láminas translúcidas con fondo verde y las líneas blancas correspondientes al campo de fútbol. Nuestros antepasados las colocaban encima de la pantalla de su televisión y, junto con los palitos y pelotas moviéndose, la única diferencia con estar allí mismo en el estadio era la ausencia del vendedor de perritos paseando por las gradas y del viejo impertinente fumando un puro a tu lado. No sé si se nota que jamás he estado en un partido de fútbol, con lo que no estoy seguro de que esos dos estereotipos realmente se cumplan.

Recuerdo que pregunté el precio a la señora, y me dijo que no sabía, que por ejemplo 5 euros. Cuando la sacó de la caja para investigar cómo era, ya que parecía ser tecnología extraterrestre para ella, cayó del interior un papel con la terrible cifra «10 €» escrita a rotulador. «Bueno, pero como ya te he dicho cinco, pues cinco». Me encantaba ese mercadillo y esa señora.

Esta AJAX T-338, además de tener nombre de perro robótico con piernas metálicas estilo cyborg, no tiene mucho de especial a excepción de su tamaño. No muy superior al de una cinta VHS (entiendo que si estáis en esta web, puedo utilizar algo así como unidad de medida), y de uso exclusivo con pilas, parece fabricada como la solución perfecta para llevártela de viaje a todas partes. ¿Se presenta un aburrido verano con tu familia y el perro en Murcia? ¿Los quinquis de los billares te dieron un tortazo, te quitaron todo tu dinero y prometiste entre lágrimas no regresar jamás? No te preocupes, tu consola AJAX cabe perfectamente en la maleta, y podrás disfrutar de tus partidos de tenis y hockey allá donde haya un televisor, porque además es compatible con todos.

Sé que os encantaría verla en funcionamiento, y además me consta que funciona porque un día le puse pilas y comenzó a emitir varios pitidos bastante desagradables. Por desgracia, o bien no dispongo de seis (¡nada menos que seis!) pilas en este momento, o el conector de antena de mi televisión está tan a desmano que me veo incapaz de conectarla sin sufrir un tirón en la axilas. Al menos una de estas dos excusas es cierta, probablemente las dos.

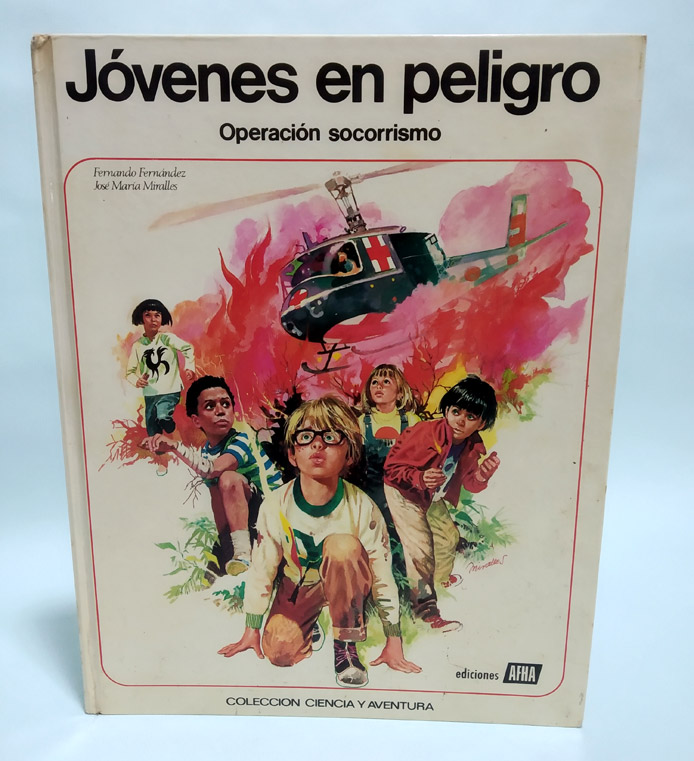

Libro «Jóvenes en Peligro»

Jóvenes en Peligro, fantástico libro ilustrado que narra la fabulosa historia de unos… jóvenes que, bueno, se enfrentan a diversas situaciones de… peligro y, en fin, es como los Goonies pero con un incendio en el bosque y ESTÁ BIEN, NO LO HE LEÍDO. Recuerdo tener, y esta vez también leer, cuando era pequeño, un libro similar, también ilustrado por el genial Fernando Fernández, eminencia del apogeo del cómic español en los años 70 y 80. Se llamaba «Los Invasores del Cuerpo Humano», y narraba de manera didáctica e increíblemente artística, gracias a Fernández, lo que ocurre dentro de tu cuerpo cuando te raspas la rodilla con una piedra y se te infecta ya que ni siquiera te pones una tirita, porque vas de héroe.

Entiendo que este libro también es de alguna manera instructivo, y enseña lo que nunca debes hacer si de repente te encuentras un incendio en el campo, osos huyendo despavoridos y un helicóptero de la Cruz Roja. Pero el verdadero motivo de mi interés por este libro es eso que asoma por entre sus páginas.

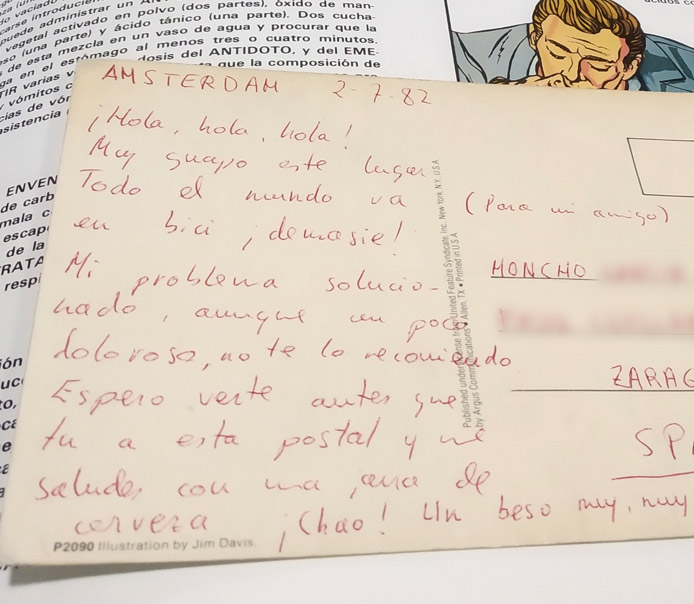

Efectivamente, justo al lado de unas fantásticas ilustraciones que explican diferentes tipos de setas venenosas, y cómo besar a otro hombre para que se enamore de ti para siempre y te regale un anillo con su nombre grabado, encontramos esta postal de Garfield. Desde siempre, he sentido una irremediable y extraña atracción hacia las postales escritas y enviadas hace muchos años. Son como una breve y fugaz captura de un momento y un tiempo que hace mucho que ha desaparecido. Son cinco frases rápidas, concisas, efímeras, que describen una situación, normalmente unas vacaciones, que muy pronto no serán más que un recuerdo distante. Y bueno, aparte de todo eso, me encanta cotillear lo que contaba la gente hace 30 años e imaginar sus vidas a partir de esos pequeños esbozos. No en vano, siempre he pensado que una postal de alguien que no conoces es todo lo que necesitas para empezar a escribir un relato corto.

¿Qué tenemos para empezar nuestro relato? Año 1982, Ámsterdam, una chica llamada Montse nos demuestra que la gente en aquella época realmente hablaba así, utilizando términos como «demasié», que normalmente asociamos a cuando padres intentan conectar con jóvenes, diciendo frases como «cantidubi troncos, este cubalibre es demasié pal body», y fracasan. Comenta que su problema ya está solucionado, pero que ha sido bastante doloroso. ¿Quizás viajó a Ámsterdam para abortar? ¿Por qué tiene tanta confianza con su amigo Moncho? Montse y Moncho, parece una pareja destinada a estar juntos y amarse, pero… ¿Por qué recalca tanto «para mi amigo» Moncho? ¿Es posible que Moncho estuviera enamorado perdidamente de Montse, pero ésta no lo viera más que como un amigo, prefiriendo iniciar relaciones sin futuro con el portero de la discoteca pija aquella, que la dejó embarazada y nunca volvió a devolverle las llamadas? Y, sobre todo, ¿por qué la postal no tiene sello? ¿Es que Montse conoció a un camarero con moto y pelo engominado en Ámsterdam, y volvió a olvidarse de Moncho, su paño de lágrimas durante incontables noches? ¿Será mi misión en esta vida localizar a Moncho y hacerle llegar la postal que el destino le impidió recibir?

Libros de texto con sorpresas

Ya que hemos abierto la veda del psicoanálisis a través de los manuscritos, debo reconocer que, durante una época, también fui aficionado a comprar libros de texto antiguos con posibles contenidos curiosos o graciosos. Sé que si alguien consiguiera mis viejos libros de texto, podría escribir una completa tesis sobre cómo un adolescente puede tener semejantes obsesiones con determinados grupos de música, pasar el 85% del tiempo de clase escribiendo y dibujando tontadas en sus libros, y aún así aprobar el curso, aunque sea a duras penas.

Creo que compré este viejo libro de inglés en el mismo mercadillo navideño en el que encontré la máquina de Pong anteriormente mencionada, aunque un año distinto, porque las pegatinas artesanales siempre prometen un contenido lleno de detalles graciosos, una posible instantánea de la vida de un adolescente a mediados de los años 80. Creo que también me gustó el estilo artístico de las ilustraciones que, a modo de cómics, ilustran casi todo el libro. En éste, por ejemplo, una señora muy responsable advierte acerca de los peligros de las reuniones familiares en Navidad, y comenta con horror que como todos esos malditos niños se pongan a expulsar aerosoles, a mediados de enero nos veremos de nuevo en fase 1 y con un gran colapso hospitalario. Este libro puede ser antiguo, pero mantiene toda su vigencia. Así que ya sabéis, gastad un poco de dinero en mascarillas de calidad, y dejad de estornudar a los cuatro vientos como si esto fuera la Edad Media.

En cuanto a anotaciones personales o contenidos graciosos por parte de su anterior propietario, lo cierto es que esperaba más. El pobre chico se limitó a realizar los ejercicios pertinentes con bastante esmero y dedicación, debo reconocer, y no conseguí encontrar ningún indicio o testimonio escrito que me pudiera llevar a imaginar algo más sobre su personalidad.

Bueno, algo sí que había. Calculo que más o menos a mediados/finales de curso, algo debió ocurrir hormonalmente en el cuerpo de este mozo, porque se puso a dibujar penes, butifarras y salchichas de manera compulsiva en todos los cómics hasta el final del libro. Hey, no le culpo, ¿a quién no le ha pasado durante la pubertad? Un día estás emocionado con los nuevos capítulos de David el Gnomo, y al día siguiente tu único interés es palpar vello púbico ajeno.

Revistas Gesto

No me lo podía creer cuando vi una especie de pack de estas revistillas en aquel rastro navideño. ¿Quién discriminará lo que se pone a la venta o lo que no? ¿Quién decidió que sería buena idea poner a la venta estas revistas aquel año, quién pensó que alguien podría llegar a comprarlas? Bien, pues ese alguien estuvo muy acertado, porque yo mismo las compré.

Durante toda mi vida, fui a un colegio de curas y monjas. Pero, aunque pensáis que ahora viene la amarga historia de una pobre alma libre incomprendida y resentida, víctima de la represión en un colegio con férreos métodos punitivos, lamento confesar que no fue así. Sí, había curas y monjas, pero también profesores laicos. El colegio era mixto, no existía el uniforme, siempre estuve muy integrado y con amigos, y nadie ponía pegas si aparecías en clase con greñas por la cintura y un pendiente en la oreja. Recordad que soy anciano y estoy rememorando la época en la que un pendiente en la oreja era algo transgresor, y no iba todo el mundo y su perro con los brazos tatuados.

Así que sí, todo bien. Todo bien, excepto cuando aparecía aquel cura a intentar vendernos esta revista, Gesto. Siguiendo la estela de los buenos traficantes de droga, solía hacernos entrega de algunos números gratis, para enganchar y provocar la adicción. El problema era que Gesto no era algo que se pudiera fumar, sino que se trataba de una especie de panfleto religioso adoctrinante, destinado a niños que querían ser misioneros en África o simplemente mejores cristianos. No me malinterpretéis, comprendo perfectamente que estando en un colegio religioso, lo más previsible es que te ofrezcan publicaciones sobre el tema, y aunque todavía no comprendo bien del todo cómo acabé en aquel colegio, dado el bajo nivel de creencia de toda mi familia, siempre he respetado profundamente la elección a nivel de deidades de cada uno, incluso la de los que creen que los dioses extraterrestres vendrán pronto a buscarnos en pirámides voladoras, que es, por cierto, mi opción número uno para cuando decida darlo todo por perdido y hacerme fanático de alguna religión.

Pero claro, a los trece años era complicado no tomarse esta revista a pitorreo. Incluía una sección de noticias, con titulares tan excitantes como «ordenados cinco nuevos sacerdotes vietnamitas», una sección recurrente que consistía en una especie de diario de «un chaval como tú, de tu edad, con tus mismas inquietudes», que olía a que dicho chaval tenía 57 años y llevaba alzacuellos, algunos cómics muy interesantes sobre la vida de San Sebastián dibujados por gente que, en fin, no creo que jamás consiguiera el Premio Nacional de las Artes Plásticas, un consultorio de niños repelentes que pedían consejo para en un futuro ser misioneros… En definitiva, unos contenidos que para mi compañero de enfrente y para mí, que nos creíamos los dioses del rock por intercambiar cintas de Guns N’ Roses y Ramones, y hojear revistas Heavy Rock, resultaban ser una fuente inagotable de carcajadas crueles. Y lo peor de todo era que había tres o cuatro compañeros de clase que estaban suscritos a esta revista… ¡pagando!

Compré unos cuantos números hace bastantes años por nostalgia de aquellas risas leyendo cartas de supuestos niños que se sentían culpables porque todas las noches se les olvidaba rezar. Y también porque sabía que encontraría algo reseñable en un posible artículo de esta misma web aunque, oh sorpresa, como tantos otros temas que siguen el ese enorme tintero imaginario que ya casi me ocupa media casa, nunca se llegó a materializar. Revisando hoy por encima estos ejemplares, no me ha costado mucho localizar dicho contenido reseñable. Atención a la problemática de este pobre chaval, y la respuesta que obtiene:

¡Wow, wow, suave la canoa! Caramba, le ha faltado decir «y como se te ocurra acercarte a un pene, no vuelvas a escribirnos y olvídate de ser misionero, no vaya a ser que aparezcas en África y nos inviertas a todos los negros con tu puta enfermedad». Durante mis años mozos, recibí más de una reprimenda por mofarme abiertamente de la revista Gesto. Y no puedo negar que las mereciera. En mi defensa, diré que tenía trece años, y que creo que la imposición de un colegio católico en alguien no creyente suele provocar como reacción un rechazo exacerbado, que por supuesto fui moderando sin problemas con el paso de los años. Pero vaya, este consultorio lo escribían señores adultos con total conocimiento de causa. ¿Quién era finalmente el irrespetuoso, el adolescente con melenillas y gafas que se reía de la ordenación de sacerdotes vietnamitas, o el mentor homófobo de las juventudes cristianas y futuros misioneros?

Revistas Dragón

Aunque hoy en día el mundo de los juegos de rol está normalizado, e incluso idealizado gracias a populares series de televisión como Stranger Things, en la que una velada perfecta de algunos felices chavales norteamericanos consiste en sentarse alrededor de una mesa, con algunos dados, Doritos, refrescos, papeles, mapas y figuritas de plomo, y fantasear acerca de calcinar dragones a base de bolas de fuego, esto no siempre fue así.

A principios y mediados de los años 90, cuando mis amigos y yo también solíamos reunirnos los sábados para comer patatas, lanzar dados, matar dragones y discutir a gritos, decirle a alguien que jugabas a rol era similar a confesar que conservas torsos de niños congelados en un arcón. El denominado «crimen del rol» de 1994, en el que unos tipos que casualmente tenían juegos de rol en casa, así como muchos otros objetos dispares, mataron a un pobre hombre, no ayudó demasiado a difuminar la fama que tenían los jugadores de rol de ser personajes extraños, oscuros, taciturnos, susceptibles de llevar armas blancas en los calzoncillos, poco aseados, raritos y, por supuesto, vírgenes.

Pero el mundo del rol no se detuvo y, aunque ya existían algunas publicaciones y revistas que me gustaban mucho como «Líder», en 1993 apareció en España la versión castiza de la archiconocida Dragon Magazine, pero esta vez con su tilde perfectamente colocada: Dragón. A pesar de ser algo cara, 475 pesetas que debía descontar de mi escasa paga que también tenía que dar cabida a cigarrillos, discos y algún que otro calimocho incipiente, creo que aparecía de manera bimestral, lo que la hacía algo más asequible, y ciertamente nos encantó. Portada a todo color, gran parte de su interior también, reportajes sobre apasionantes temas como «evita que tus jugadores se aburran durante las partidas» o «genera monstruos aleatoriamente», varios módulos (así se denominaba a las aventuras que podías integrar en tus partidas) por número y, por supuesto, un sinfín de publicidades de tiendas que ya no existen, productos que ahora son muy caros porque son retro y vintage, y antecedentes del mundo que estaba por llegar en la forma de este misterioso juego llamado «Dragón de Mordor», al cual podías conectarte con algo llamado Ibertex, que siempre me fascinó e intrigó, y que todavía no sé muy bien qué cojones era.

Por cierto, cada número también incluía una sección de contactos, en la que los aficionados pretendían terminar con sus días de soledad y marginación contactando con otras personas con gustos afines, o incluso montar o entrar a formar parte de un club. Mi amigo Nacho y yo escribimos, aunque por algún motivo jamás la enviamos, una carta para esta sección que todavía conservo. Aunque me da que, además de terminar con nuestros días de soledad y marginación, también queríamos terminar con nuestros días de onanismo.

Hace ya bastantes años, avisté un buen lote de estas revistas en la sección de libros de un mercadillo navideño y, poseído por el furor de la nostalgia, me abalancé sobre ellas innecesariamente, ya que nadie les estaba prestando especial atención. El proceso de pago fue algo complicado, puesto que la señora encargada de la sección se metió ella misma en un complicado embrollo económico que comenzó con la frase «bueno, están en la sección de libros, pero no son libros, y además es un lote, pero son impares, con lo que te van a costar lo mismo que tres libros, pero como falta un número, lo vamos a dividir por…». El precio final, tras una difícil ecuación digna de Einstein que me siento incapaz de repetir, creo que fue de 3,68 euros por todos.

Lo cierto es que en su día llegué a comprar 5 o 6 números, los cuales todavía guardo en alguna estantería, pero muy poco tiempo después de la aparición de esta revista, mis intereses fueron desviándose del mundo de los juegos de rol, para encauzarse en aprender a tocar el bajo, convertirme en rockstar, ser adulado por las multitudes y localizar birra barata. La mitad de estas pretensiones no las pude hacer realidad, pero guardaba un grato recuerdo de esta revista y sabía que mi vida iba a ser mucho más feliz si adquiría de golpe todos esos números que nunca tuve, para poder leerlos tranquilamente en mis momentos de intimidad en el WC.

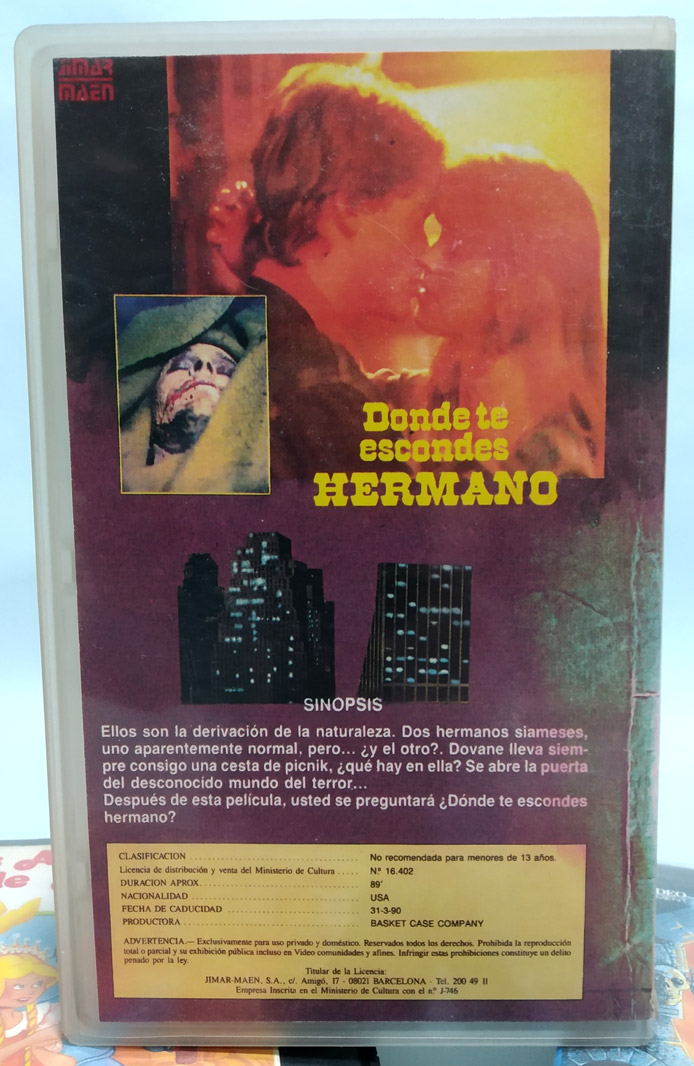

Cintas VHS

Cierto mercadillo navideño me encantaba porque, año tras año, había un puesto denominado «audiovisuales» que, además de cintas de cassette y discos de vinilo que no se salvaba ni uno, tenía una gran sección de películas en VHS. Estoy hablando de bien entrado ya el siglo XXI, cuando solo a unos pocos seres anacrónicos como yo les podía interesar este formato. Pues bien, ese puesto aglutinaba a todos los seres anacrónicos de la ciudad, que casualmente eran todos ancianos que pasaban horas enteras observando las películas una y otra vez, haciendo montoncitos con posibles adquisiciones y preguntando su precio una y otra vez, a pesar de que solía haber un cartel bien grande en el que ponía «5 por 1 euro».

Ésa era la peor parte del proceso, tener que esperar pacientemente a que don Jeremías dejara finalmente un pequeño espacio y se fuera a su casa a disfrutar de su flamante edición en VHS de «Armageddon», o intentar hacerme hueco a discretos y suaves codazos, exponiéndome a inhalar el resultado de la escasa higiene personal de don Tomás. La parte buena, aparte de ese cartel de «5 por 1 euro» que no debe pasar desapercibido, era la heterogénea miscelánea que podía llegar a encontrarse allí. Una vulgar Titanic junto a una película rarísima de dibujos animados checoslovacos. El número 4 de la colección de documentales marinos del profesor Cousteau al lado de cierta película de terror de los ochenta cuya carátula solías ver en el vídeo-club de pequeño. Colecciones personales, incluso cintas grabadas de la televisión con dios sabe qué contenidos, restos de vídeo-clubs que habrían dado incontables tumbos hasta desembocar allí… Cualquier cosa podía encontrarse encima de aquella mesa, y era una de mis secciones favoritas de aquel mercadillo.

He hecho un acto de proeza mental, y me parece que estas cuatro fueron mis últimas adquisiciones allí. Variedad ante todo, como podéis observar. Animación checoslovaca que o amas o te deprime profundamente, la cual yo amo, por supuesto, kung-fu de bajo coste con banda sonora de discoteca de los setenta, aventuras a lo Indiana Jones con portadas que prometen más de lo que la película ofrece en realidad, y mi hallazgo favorito, ésa de ahí abajo.

«¿Dónde te escondes, hermano?» creo que fue el título español de Basket Case, ya sabéis, la película de 1982 de un tío que siempre va con una cesta de mimbre bajo el brazo, porque resulta que dentro de la cesta transporta a su hermano siamés, un ser deforme llamado Belial cuya principal motivación es arruinarle la vida a su hermano, sobre todo cuando está a punto de mojar el churro. Mucho se ha hablado ya sobre carátulas de películas VHS que prometían escenas excitantes que luego no llegan a materializarse en la pantalla. Esta edición va un paso más allá, puesto que consigue que casi absolutamente nada de la portada tenga que ver con la película. La escena principal de Belial asesinando a la doctora creo que la recuerdo, aunque sin tanto palpamiento de senos. Pero todo lo demás parecen los deberes de un chaval de primaria, «recorta fotos que te gusten de una revista y haz un collage con ellas».

La sección de VHS de aquel mercadillo desgraciadamente fue en decadencia. Un año estaba repleto de maravillas, el año siguiente había la mitad, y dos tercios eran basura, al siguiente directamente me sacaron una especie de saco de obra lleno de cintas hechas polvo, para que yo mismo rebuscara arrodillado en el suelo y me humillara públicamente a la vista de todos los presentes, y poco después ya solo había DVDs roñosos.

Libros variados

Otra de las secciones maravillosas, por lo infinitamente impredecible, de los mercadillos navideños es la de los libros. Cierto, es muy probable encontrar siempre un par de copias de El Alquimista de Paulo Coelho que, sin que tenga yo nada en contra de él, parece que todo el mundo lo compró y luego todo el mundo lo vendió o donó. Pero también es posible hallar un fajo de revistas Dragón como las anteriormente comentadas, libros de texto con penes dibujados, libros que siempre quisiste leer y, como los encuentras por un euro, los compras pero sigues sin leerlos porque son muy largos y te intimidan y, en definitiva, cualquier cosa puede aparecer mientras tu mirada se nubla del calor, de escrutinar cientos de títulos en lomos desgastados, y de llevar tres horas y media paseando por un sucio mercadillo sin ingerir líquidos. Que la deshidratación no perdona ni en diciembre.

Tras echar un vistazo rápido por la sección adulta, normalmente siempre desemboco en la zona infantil. Allí, exceptuando algunos padres histéricos buscando libros recientes a bajo precio, la costa suele estar despejada y, además, las joyas de la corona del mundo impreso habitualmente se encuentran aquí. Mis favoritos suelen ser libros muy obsoletos sobre tecnología que, por ejemplo, mostraban a un señor trajeado consultando el estado de la bolsa en la pantalla de su ordenador como síntoma inequívoco de que el futuro ya estaba aquí.

Me encanta apadrinar libros que en su momento eran didácticos, instructivos y de vanguardia, pero que pronto se quedaron desfasados y ya no sirven absolutamente para nada, excepto para ver fotos de tíos con patillas mirando pantallas llenas de texto con pinta de pesar una tonelada (las pantallas, no los tíos), o niños antiguos haciendo los deberes con su ordenador Spectrum, aunque nadie jamás en la vida utilizó estos ordenadores para hacer los deberes. ¿Cómo se hacían los deberes con un Spectrum o Amstrad CPC, me pregunto? ¿Escribías la redacción sobre «qué he hecho durante mis vacaciones de Navidad aparte de tocarme la chirimoya» y se la entregabas a la profesora en una cassette?

Otra de mis motivaciones es la de recuperar libros que leí de pequeño y me gustaban, para realizar la gran maratón de relectura de los clásicos de mi infancia, una maratón que nunca llega, porque cuando tengo tiempo no tengo ganas, y cuando tengo ganas realmente no las tengo, pero que no me impide acumular en la estantería etiquetada como «maratón» todos mis viejos favoritos, incluyendo algunos que sé que ya tengo en algún sitio, pero que honestamente me resulta más sencillo pagar los cincuenta céntimos que valen, que rebuscarlos en los confines oscuros y polvorientos del trastero de mis padres.

Esos libros negros, tipo «elige tu propia aventura» pero de temática fantástica bajo la marca Dungeons & Dragons eran uno de mis mayores fetiches cuando era pequeño, y en los mercadillos navideños siempre localizo un par. A estas alturas de la vida, con tantos rastrillos visitados, podría darse por supuesto que tengo en mi poder la colección completa, pero no. No estáis borrachos, o puede que sí, pero no es eso lo que está provocando que veáis doble. «La Venganza de los Dragones del Arco Iris» y «El Tributo del Dragón» están por duplicado porque, entre que soy incapaz de recordar cuáles tengo de un año para otro, y que no sé si fueron los más vendidos de la colección, pero sin duda son los que más abundan, vuelvo de cada mercadillo navideño con uno más de cada, creo que en el armario del pasillo tengo seis o siete más. ¿Imagináis un mundo en el que nadie puede leer «El Tributo del Dragón» porque un imbécil incapaz de recordar su colección de libros los ha terminado acumulando todos en su casa? Esa distopía horrible está a punto de ocurrir.

Juegos de mesa

Son otro clásico de los mercadillos navideños, y la mayor lotería de todas debido a su habitual cantidad de tarjetitas, figuritas de plástico, dados, papelitos y mierdas. A veces, la ausencia de uno de estos elementos es determinante para que el juego no pueda utilizarse en absoluto, pero normalmente, si falta alguno de los elementos, suele ser fácilmente reemplazable por otro dado, una lenteja o un papel sustitutivo hecho a mano. Eso, por supuesto, si no tienes un maldito trastorno TOC como yo, que te hace perder el sueño y despertar entre sudores fríos chillando «¡a mi Conecta 4 le falta una ficha, y mi novia tuvo la osadía de proponer utilizar una moneda en su lugar!».

Algunos mercadillos revisan a fondo el nivel de compleción (sí, esta palabra existe, yo tampoco lo quise creer) de los juegos, indicando si les falta algo o no, pero otros los ofrecen tal cual, siendo tuya y solo tuya la decisión de arriesgarte a llegar a casa y descubrir con horror que faltan billetitos en tu Monopoly. Por ello, y tras varios desengaños, decidí preguntar a aquella señora si el «F-5 Hundido» estaba completo. Esta versión de Cefa del típico juego de barcos contiene, además de los susodichos barcos, aproximadamente 525 pivotes de plástico para indicar en tu tablero cuando te equivocas y tu contrincante dice «agua» con recochineo.

Jamás pude imaginar que la señora, con toda su buena voluntad, se dispondría a contarlos todos en ese preciso momento, recomenzando varias veces porque perdía la cuenta, y generando una incómoda situación que se alargó durante algo más de diez interminables minutos, en los que agoté todas las posibles posiciones de la anatomía humana, incluyendo cruzar brazos, descruzar brazos, mirar al vacío con interés, mirar al suelo con menos interés, y volver a cruzar los brazos. Finalmente, sí, estaba completo.

Dicen que el confinamiento (qué curioso que ya podamos hablar de algo tan genérico como «el confinamiento» y todo el mundo sepa perfectamente a qué nos referimos, ¿no? ¿Llegará algún día en el que podamos decir algo como «la decoloración anal global» y todos sepamos de lo que estamos hablando?) fue el momento en el que todo el mundo sacó de los armarios sus viejos juegos de mesa para matar el supuesto aburrimiento. Yo no estoy tan seguro de ello, y sospecho que la gente que lo hizo fue para parecer interesante en las redes sociales. Mi novia de vez en cuando, confinamiento o no, propone desempolvar uno de los múltiples y arcaicos juegos de tablero que tenemos en casa. Dada mi nula capacidad de saber perder, y lo habitualmente que eso ocurre, la actividad suele durar poco.

Amplificador Pioneer de los ochenta

Cierto año me encontraba ansioso por reemplazar mi vieja minicadena JVC, que estaba muy bien y había traído mucha felicidad a mi vida, por algo más interesante. Un amplificador en condiciones, a poder ser vintage, con muchas lucecitas de colores, muchos potenciómetros, ruletas y ecualizadores. Y cómo no, fue en un mercadillo navideño donde encontré el aparato que podría convertirse en mi nuevo mejor amigo hasta el fin de los tiempos. Aquel señor corpulento con gafas y aspecto de ofrecerse a reparar la lámpara de tu salón con solo mencionarlo y sin esperar nada a cambio, tenía un Pioneer SA-740 de 1983 en muy buen estado estético y por solo 30 euros. Ni idea de ese modelo en particular, nunca he sido muy sibarita de la electrónica, pero tenía justo el aspecto que estaba buscando.

«Funciona perfectamente, está comprobado. Si hubiera algún problema, ven mañana y te devuelvo el dinero». Dijo.

El mercadillo terminaba ese mismo día. Debí oler a chamusquina, pero la visión de mí mismo sentado en el suelo de mi casa, escuchando mis vinilos como nunca antes lo había hecho me poseyó.

Cuando llegué a casa y lo conecté, suspiré aliviado al comprobar que, efectivamente, funcionaba todo según lo esperado. Mis discos sonaban bien, las paredes retumbaban, los bajos eran muy graves, los agudos eran, bueno, muy agudos, y mis vecinos conocerían una nueva versión del infierno acústico. Al día siguiente, en cambio, todo empeoró. De vez en cuando, independientemente de que estuviera escuchando vinilos, CDs, o el canto de los pájaros por la ventana, de manera aleatoria se podía escuchar una distorsión del sonido, algo tipo «jffrfjfrjfjfjrjjfjrfjjbbbhjrjhfh».

Probé varios cables, revisé los conectores por si tenían mugre acumulada, incluso abrí la tapa y realicé una limpieza profunda de todo lo que allí dentro encontré, con un limpiador de contactos «residuo cero» con el que suelo solucionar todos mis problemas eléctricos. Allí se acabaron mis limitados recursos, mientras el «jffrfjfrjfjfjrjjfjrfjjbbbhjrjhfh» continuaba. Contacté con un servicio técnico de reparación de aparatos el cual, tras unos dieciséis viajes de ida y vuelta con mi amplificador bajo el brazo, acabó devolviéndome el dinero porque no había manera de erradicar ese maldito «jffrfjfrjfjfjrjjfjrfjjbbbhjrjhfh».

¿Cuál es la moraleja de esta historia? No sabría decir. Quizás, que la música no suena mejor cuando se utiliza un equipo de mayor calidad, sino cuando eres feliz y tienes esperanza en la vida. Este giro dramático no lo esperabais, ¿eh?

Discos de vinilo

Por lo general, y de acuerdo a mi experiencia, los mercadillos navideños no son los mejores lugares del mundo para comprar música. A no ser, claro está, que tu objetivo en la vida sea finalizar tu colección de Operación Triunfo, o seas un moderno que acumula los vinilos más mierderos de la historia porque vas de DJ epecialista en «fiestas horteras» y en cuanto alguien tiene la desgracia de prestarte atención le empiezas a decir que «esto en realidad, a pesar de la portada, tiene un ritmo de la ostia».

No, definitivamente los mercadillos navideños, en cuestión musical, solo son buenos para hacer acopio de música clásica, villancicos, extraños grupos de gente con patillas y pelo estropajoso que jamás nadie escuchó, cuentos infantiles y obras similares, todas ellas altamente respetables pero, para un repelente snob del rock y el pop en casi todas sus variantes como yo, no es el mejor lugar para expandir la colección.

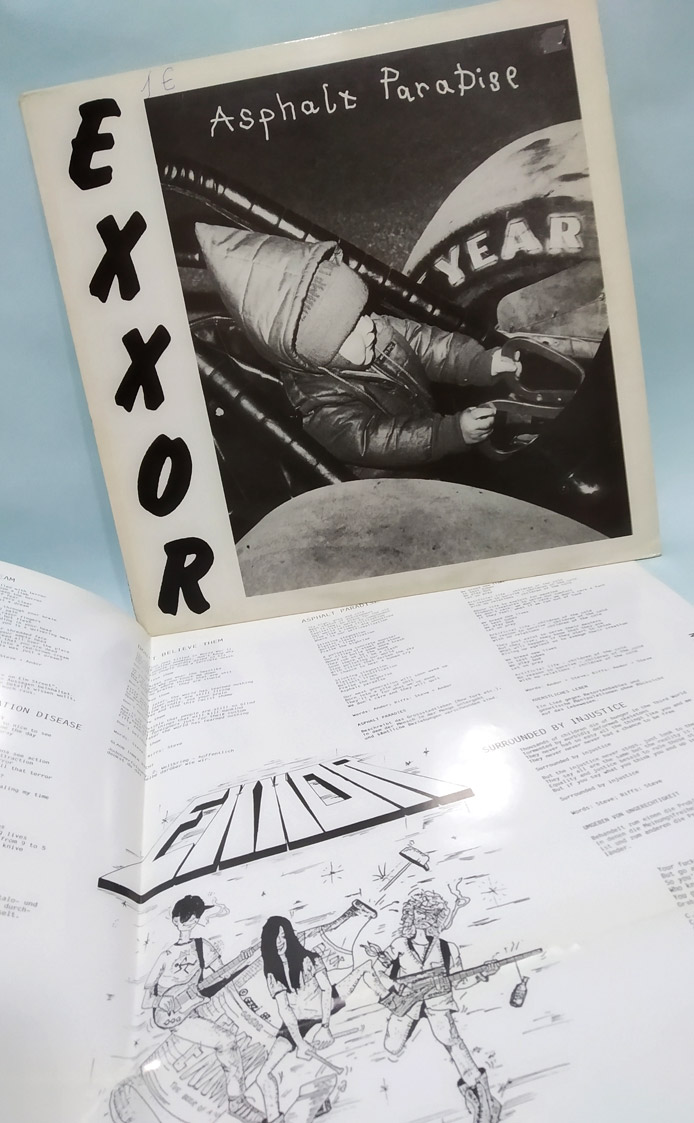

Por eso me sorprendió ver aquella vez, en el mercadillo de cierta parroquia justo debajo de mi casa, regentado por unas ancianas extremadamente insistentes por que compraras cualquier cosa porque, según ellas, todo era «muy interesante», una serie de discos no muy habituales en este tipo de rastrillos. Blue Angel (el primer grupo de Cyndi Lauper) Pat Benatar, Black Sabbath de los ochenta, y mi favorito de aquel día, Exxor, un grupo que no conocía de nada y que resultaron ser unos punkarras thrasheros suizos de 1989 cuyo disco ignoro cómo llegó hasta allí, pero que evoca todo tipo de teorías acerca de vecinos míos que decidieron romper con su pasado de punk y drogas, donar todos sus discos a la parroquia, y comenzar una nueva vida escuchando música clásica y Operación Triunfo. Por cierto, un mensaje para las ancianas regentes de un mercadillo navideño. Si escriben el precio de un vinilo en su portada con bolígrafo, éste deja automáticamente de ser «muy interesante».

Figuras de plástico para montar, cuyas piezas encajan regular

La adquisición de estos misteriosos juguetes tuvo lugar durante dos Navidades, de hecho. En cierto mercadillo navideño ubicado en el polideportivo de un colegio tenían una caja marcada con la leyenda «todo a 50 céntimos» en la que, si escarbabas lo suficiente, yo creo que podías encontrar los calcetines de Cristo. Más de la mitad de la caja estaba ocupada por estos extraños sobres de temática animal-robótica, y me llevé todos los que pude abarcar entre mis brazos. Al año siguiente, en la misma ubicación, la caja seguía estando, también repleta de estos objetos, con lo que volví a llevarme otro gran puñado, cegado por su bajo precio y la intriga de qué serían realmente.

Dicha intriga realmente no es tal, ya que si les das la vuelta puedes ver claramente que se trata de unas… ¿cómo se llaman? Sé que tienen un nombre concreto. En fin, una serie de piezas de plástico que tienes que separar de una especie de red que las contiene, y con las que puedes llegar a montar, en este caso, lo que parece un robot que se convierte en animal. Siempre me han gustado este tipo de kits de plástico con los que montar cosas, me parecen muy japoneses. O, en este caso, chinos, ya que absolutamente todo el texto del cartoncillo que los acompaña está escrito en chino. Exceptuando, paradójicamente, el mensaje «made in China», en perfecto inglés. Esto provocó que en su momento fuera incapaz de identificar qué eran exactamente estos robots, si eran originales o copiaban a alguna otra colección famosa, ni siquiera pude averiguar en qué año fueron fabricados.

Aquel día debía estar con resaca intensa porque hoy, con una sencilla búsqueda en internet de «robot that turns into a tiger», he descubierto por fin que se trata de la copia barata de Transformers Beast Wars. O sea, robots que se convierten en dinosaurios, osos, pumas, guepardos, tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Lo reconozco, solo conozco lo básico del mundo Transformers, y de la parte Beast Wars no tengo ni idea, seguro que alguien de vosotros con más información puede contarme algún detalle interesante sobre el tema. De lo que sí estoy seguro es de que las figuras originales seguro que tenían mejor calidad que éstas.

Aunque en el cartoncillo la foto promete un resultado bastante molón, la realidad es que la mayoría de las figuras tienen plástico de un solo color, no encajan del todo bien, las instrucciones son confusas, están en chino, y detallan piezas que no existen… Dije antes que me gustan estas figuras de plástico para montar. Eso es en parte cierto, dado que solo me gustan hasta que descubro que no sé cómo montarla, y en este caso me ocurrió a los dos minutos. Frustrado, le pasé el relevo a mi novia, la cual también alcanzó un nivel de frustración considerable, aunque al menos consiguió terminarla, con la excepción de una pieza que parece un esternón y no sabemos bien dónde va.

Y por fin, hasta aquí llega el pequeño repaso a mis mercadillos navideños de las últimas décadas, con algunos especímenes variopintos rescatados de mis estanterías, armarios y de debajo de la cama. Ha habido muchos más, por supuesto, pero si tuviera que comentar aquí toda la basura que he adquirido en mercadillos, me haría viejo tecleando. Más viejo, quiero decir. Y también habrá más, o eso espero, cuando la situación se estabilice un poco. Las visitas a rastrillos ocupan un 78% de mis intereses, y sin ellas no estoy seguro de que merezca la pena vivir. Mientras tanto, ¿qué hay de vuestros mercadillos navideños? ¿Qué anécdotas habéis vivido en ellos, o qué objetos increíbles habéis encontrado allí? Seguro que tenéis algo gracioso que contarme en los comentarios.

Juan Bauty dijo, el 27 de febrero de 2021 a las 2:38 pm...

Absolutamente BRUTAL.

No sé ni por dónde empezar… Estoy abrumado ja,ja,ja…

Una vez más, felicidades por capturar tan perfectamente el espíritu del friki nostálgico, hay tantas y tantas cosas con las que me siento identificado, que me doy (das) miedo…

Sobre «Jóvenes en peligro», creo que era una serie de libros donde jóvenes (claro) vivían situaciones (adivina) de peligro. Lo digo porque yo tenía uno, aunque no consigo recordar el título, que tenía una portada muy parecida (diría que de la misma editorial) y era sobre accidentes domésticos (sí, como lo lees), en plan niños tocando enchufes y siendo electrocutados, niños quemándose, etc… Ese libro me causó verdaderas PESADILLAS durante años, creo que ahí comenzó mi hipocondría…

Y a vueltas con la hipocondría, yo también era de esa rara especie que frecuentaba mercadillos, lo tocaba todo (con aprensión, pero todo) y luego en casa me lavaba frenéticamente. De niño no tanto, pero de adolescente y adulto, cada vez peor (y con la pandemia pues obviamente ni se me ocurre acercarme a ningún evento multitudinario, sea de la índole que sea). Aparte de eso, estoy de acuerdo en que los mercadillos «ya no son lo eran» (nada lo es)… La especulación ha causado estragos, los tesoros se los llevan los listos madrugadores que, efectivamente, al día siguiente los ponen en Ebay o en Wallapop al tripe de precio. Cuando llegas ya solo queda lo que nadie quiere (es cierto que incluso entre ese material puede haber joyas inesperadas, pero volvemos a lo de que nos da repelús pisar los mercadillos, ja,ja,ja)…

Soy FAN de la frase «búscate amigos nuevos que estén fuertotes»… Si el redactor (o redactora) quería heterizar a la fuerza aquel pobre muchacho, seguramente logró justo lo contrario.

De los videojuegos y consolas no puedo opinar mucho porque nunca fui un «gamer»… A ver, he tenido muchas consolas y he jugado muchísimo, pero no he sido nostálgico de consolas, aunque quizás si volvieran a sacar la primera Gameboy (la de pantalla verde) seguramente me tentaría. Mira que hay juegos espectaculares en 4K, pues nada, yo prefiero el Tetris de toda la vida.

¡También me gustaba coleccionar libros de texto! algo sorprendente siendo yo un estudiante bastante mediocre y vago, pero había un motivo, y eran las ilustraciones. Desconozco cómo serán los libros de texto actuales, pero los de los años 80 tenían ilustraciones realmente estupendas, algunas de artistas de tanto renombre como José Ramón Sánchez (aquel mítico Senda 3)… También me gustaba conseguir libros de texto extranjeros, por el mismo motivo.

¡Por cierto no sabía que eras de Zaragoza! Cuando pase la pandemia quedamos je,je,je 😀

Un abrazo, y sigue con el blog, que me encanta.

Responder!

Santiaguillo dijo, el 4 de octubre de 2023 a las 4:48 am...

Con razòn tu novia te gana en los juegos de mesa.A logrado ensamblar lo inesamblable(?)Ese engendro de plastico chino se ve jodidisimo

Responder!